Saya pernah berada di kedua belah spektrum, yakni memilih untuk tidak punya anak dan kemudian memilih memiliki anak. Dulu, selama 10 tahun, saya dan (sekarang mantan) suami dengan sadar memutuskan untuk tidak memiliki anak karena tidak kepingin saja. Kami memang tidak punya inklinasi terhadap anak kecil dan merasa sudah cukup dengan punya sejumlah keponakan yang kami sayangi sepenuh hati.

Namun, menyusul keinginan kuat yang tidak kunjung hilang di pihak saya untuk memiliki anak sendiri, dan setelah berpikir panjang, akhirnya kami memutuskan untuk mencoba hamil dan melahirkan. Bocah itu sekarang berusia lima tahun dan sudah sekolah di taman kanak-kanak.

Betulkah punya anak repot banget? Sebegitu mahalkah membesarkan anak? Apakah lebih enak saat tidak punya anak? Bener enggak sih, ada saja rezeki buat anak? Jawaban bagi semuanya adalah, ya dan tidak, dan tidak sesederhana itu.

Setelah menjadi orang tua, saya menemukan semua klise soal memiliki anak itu benar adanya—bahwa anak itu sumber kebahagiaan tiada tara dan pelipur lara. Betul, membesarkannya repot dan melelahkan, dan saya juga deg-degan menghadapi masa-masa remaja yang tentunya akan lebih sulit lagi. Tapi, ada kenikmatan yang agak sulit untuk dijelaskan dan tidak bisa diukur dengan uang.

Yak, uang. Hal ini yang terutama menonjol dalam diskursus soal punya anak belakangan ini di, mana lagi kalau bukan media sosial, yang membuat saya mengamati dengan penuh ketertarikan, tapi kemudian membuat kening saya mengernyit dan diri ini gemas rasanya.

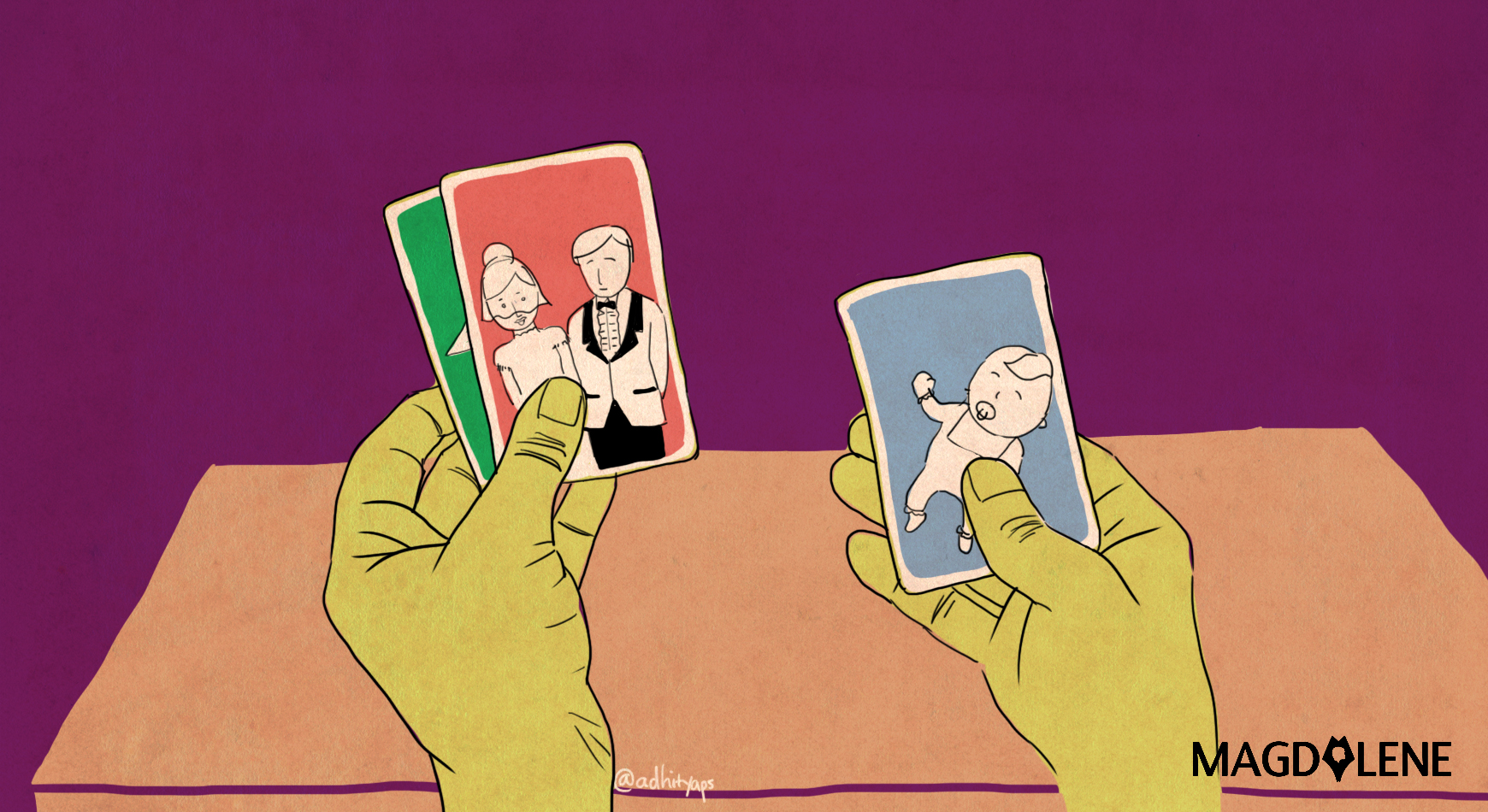

Bahwa punya anak itu katanya investasi yang terlalu besar. Muncullah dikotomi bahwa punya anak akan membuat sengsara karena memakan biaya tinggi, dan tidak punya anak lebih bebas merdeka dengan segala kemakmuran karena uang hanya dipakai sendiri atau bersama pasangan.

Sebagian lajang atau pasangan yang memilih tidak punya anak kemudian membanggakan pencapaian finansial yang diraih, yang katanya tidak mungkin dicapai kalau punya anak. Di tengah pandemi pula hal ini dipamerkan, di saat banyak orang jadi atau semakin susah entah mereka sudah punya atau enggak punya anak. Mudah-mudahan saya tidak se-ngehe itu waktu masih belum punya anak. Kalau iya, saya mohon maaf.

Baca juga: Salah Sendiri Punya Anak: Derita Orang Tua di Era Pandemi

Punya Anak = Investasi Biaya Tinggi, Apa Bedanya dengan Punya Anak = Dana Pensiun?

Pertama-tama, kenapa sering kali pendekatan orang-orang terhadap anak berputar sekitar investasi dan hal-hal yang sifatnya transaksional? Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat kita ini sangat kapitalistis. Betul, punya anak butuh biaya, tapi masa harus mengumpulkan Rp3 miliar dulu baru punya anak? Siapa yang sanggup untuk itu kecuali anak sultan atau mungkin yang meraup rezeki nomplok dari tren bitcoin belakangan ini?

Jika anak dianggap investasi biaya tinggi dengan pengembalian yang tidak sepadan, apa bedanya pola pikir ini dengan pola pikir orang tua kita yang menganggap anak itu adalah sumber dana pensiun?

Ada bias kelas dalam diskursus tentang siapa yang paling atau lebih berhak punya anak. Bahwa orang yang sudah punya cukup harta saja yang boleh punya keturunan. Orang miskin yang punya anak dicibir, apalagi jika anaknya banyak.

Padahal, selain isu kemiskinan struktural dan kesenjangan pendapatan yang semakin jomplang, ada isu lain yang terjadi di sini, yakni tidak tersedianya akses murah (atau gratis) dan mudah terhadap kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi. Isu semacam ini yang luput dari perhatian dan perbincangan soal punya atau tidak punya anak. Bagaimana negara kurang menjamin hak-hak dasar warga negara.

Selain akses terhadap kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi, akses terhadap pendidikan yang setara dan akses layanan kesehatan secara umum, juga tidak tersedia. Belum lagi soal transportasi, infrastruktur, dan fasilitas publik yang aman dan nyaman dan terjangkau.

Ada salah fokus di sini soal biaya terkait anak, yang menurut saya seharusnya tidak semahal itu dan membuat saya rasanya ingin turun ke jalan dan menuntut pemerintah lebih berpihak pada orang tua. Biaya memiliki anak besar karena hal-hal dasar yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang tidak tersedia dengan mudah dan murah.

Saat mencari PAUD dan TK untuk si kecil, kami sempat berkeliling enam tempat dan browsing di internet lebih banyak lagi, dan betapa terkejutnya kami dengan mahalnya biaya pendidikan. Memang ada sekolah negeri, tapi ternyata masih ada pungutan yang tidak sedikit (sekitar Rp5 juta dua tahun lalu).

Kami tidak antusias juga dengan sistem sekolah negeri yang semakin religius konservatif dan tidak beranjak dari pendidikan zaman Orde Baru yang feodal. Feodalisme dan sistem yang terlalu menekan murid serta tidak menghargai anak didik ini juga masih berlangsung pada sekolah-sekolah swasta.

Jadinya, ada rupa, ada harga. Tapi, harga uang pangkalnya itu bisa antara Rp30 juta-Rp100 juta (untuk TK dan SD loh). Gaji wartawan ngos-ngosan, Bun. Namun, setelah melakukan perbandingan-perbandingan, dan pengalaman menjalani sekolah usia dini, terpaksa kami memilih yang mahal tadi, dengan konsekuensi ekstra banting tulang cari uang. Kenapa sistem pendidikan ini tidak diregulasi dan malah dilempar begitu saja ke pasar bebas, sih? (dan ssst...semua sekolah sifatnya nirlaba dan bentuk badan hukumnya yayasan, jadi tidak bayar pajak, bukan?).

Lalu soal biaya layanan kesehatan. Kita semua tahu bahwa health is wealth. Kesehatan itu mahal. Tapi di negara ini, dengan segala carut marut sistem pelayanan kesehatan, being sick will rob you blind.

Karena puskesmas belum jadi garda terdepan layanan kesehatan, bidan tidak diperkuat, dukun beranak disisihkan, fasilitas dan akses kesehatan belum merata, maka menjaga kesehatan anak, mulai dari melahirkannya, vaksin lengkap, perawatan gigi sampai kalau dia sakit, biayanya mahal.

Baca juga: Mahalnya Biaya Ibu Bekerja, Sebagian Putuskan ‘Resign’

Isu Ibu Bekerja Tidak Diperhatikan = Punya Anak Biaya Tinggi

Suatu kali dalam perbincangan dengan Sonja Eismann, pemimpin redaksi Missy Magazine di Jerman, saya dan Sonja membandingkan biaya perawatan anak dan kami berdua tercengang. Tepatnya, dia tercengang, sementara saya ingin menangis lalu mencari suaka di negara itu.

Oke, sistem pajaknya berbeda, tapi paling tidak pemerintah mencari cara agar orang tua bisa membesarkan anak dengan leluasa. Tempat penitipan anak gratis, TK gratis dan terus sampai kuliah S2, S3 dan post-doctoral berapa kali pun, juga gratis. Ditambah lagi banyak taman dan tempat permainan anak yang tidak berbayar, transportasi publik yang masif dan murah, dan sebagainya.

Di sini, saat masih hamil, saya sudah cari-cari tempat penitipan anak. Kalau tidak mahal, biasanya forever waiting list, atau terjangkau tapi tempatnya superkecil dengan tempat tidur seperti litter box kucing, atau gelap-gelap bagaimana begitu. Akhirnya, pilihan jatuh pada menyewa jasa pengasuh. Tahu sendiri, kan, pencariannya sulit dan dramanya ada saja ya, Bun. Ini yang membuat ibu bekerja kewalahan, pecah perhatian, dan sebagainya. Belum lagi beban berlipat-lipat di saat pandemi ini.

Lalu apa komentar dari orang-orang? Salah sendiri punya anak.

Baca juga: Saya Telah Membuat Pilihan, Apakah Saya Cukup Feminis?

Pengaturan Kelahiran Perlu, Tapi...

Terakhir, memang pengaturan kelahiran itu diperlukan, demi kesejahteraan anak dan orang tua (terutama ibu). Tapi, kita juga perlu belajar dari banyak negara dengan populasi menua bahwa angka kelahiran yang terus menurun pun menimbulkan banyak masalah. Sampai pemerintahnya memberikan banyak insentif agar orang mau memiliki anak pun, hal itu tidak menjadi solusi.

Apakah para lajang atau pasangan yang tidak mau memiliki anak di negara-negara tersebut berpikir bahwa anak itu investasi biaya tinggi? Sepertinya bukan itu persoalan utamanya. Lebih kepada patriarki, dan bagaimana perempuan, di Jepang misalnya, ogah punya anak karena semua beban perawatan anak akan jatuh ke tangan mereka. Ini spektrum yang lain lagi, tapi sebetulnya ada benang merahnya di sana.

Kita tetap memerlukan angka kelahiran dan pertambahan populasi. Tapi semua isu terkait anak ini seharusnya diatasi dahulu bersama-sama, agar so-called bonus demografi yang didengung-dengungkan pemerintah akan lebih nyata manfaatnya.

Sementara itu, kita harus menyadari bahwa memiliki anak itu adalah salah satu insting mamalia yang purba dan tak lekang waktu. Punya anak itu hak siapa saja, dan pendekatan kapitalistis yang meremehkannya sungguh usang.

1.jpeg)

Comments