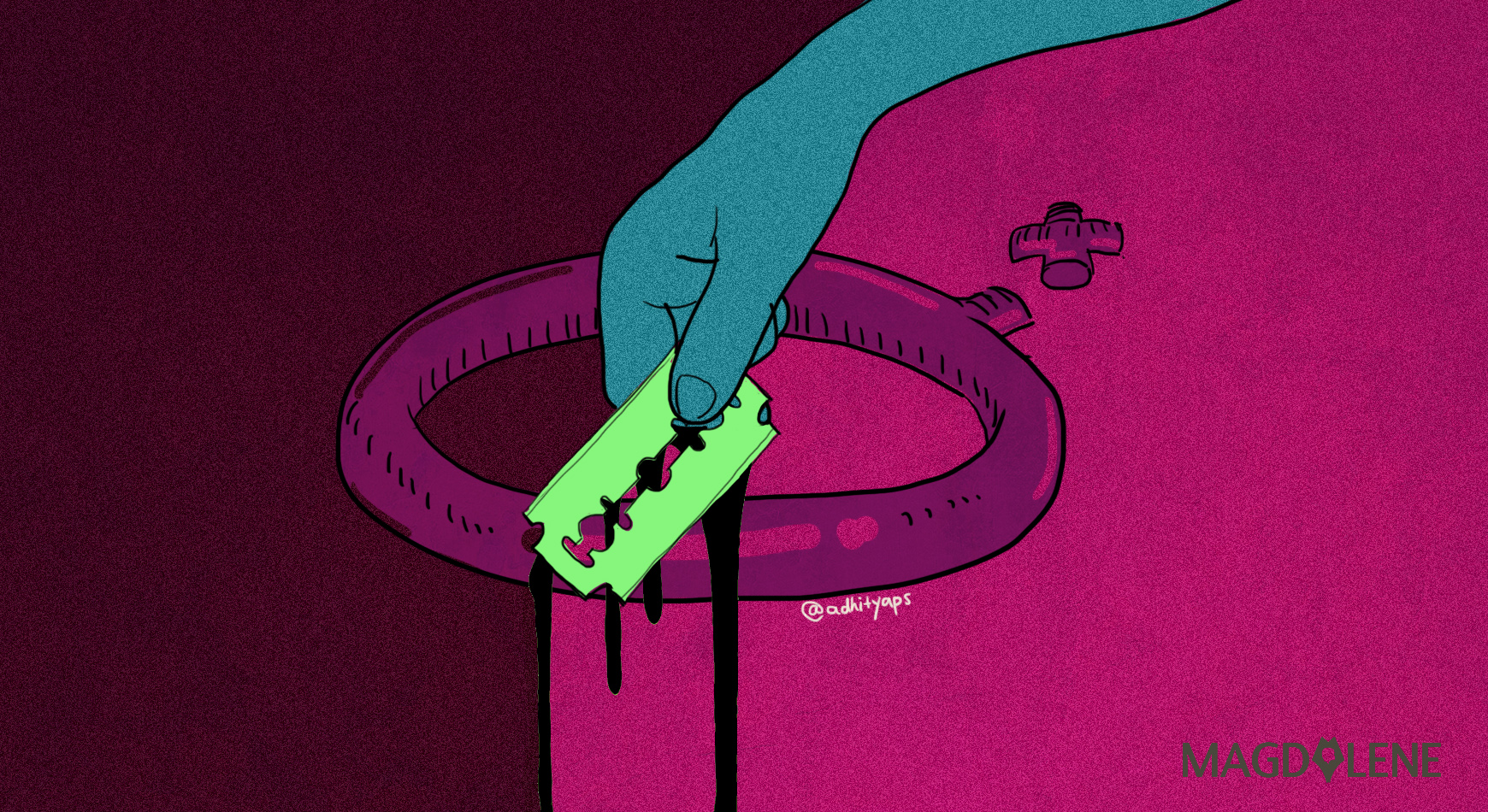

Perlukaan alat kelamin perempuan (female genital cutting), suatu tradisi kuno memotong, menggores, menusuk, atau melukai alat kelamin gadis-gadis muda, diyakini dipraktikkan terutama di sub Sahara Afrika dan Timur Tengah. Namun, laporan terbaru dari lembaga dana anak-anak PBB (UNICEF) menunjukkan bahwa ternyata perlukaan serupa, walau bukan mutilasi, banyak terjadi di Indonesia.

Sekitar 60 juta perempuan atau separuh dari total perempuan di Indonesia, negara dengan populasi mayoritas Muslim terbesar di dunia, diperkirakan telah menjalani perlukaan alat genitalnya (sunat perempuan) semasa bayi.

Di Indonesia, praktik yang dikenal sebagai khitan atau sunat perempuan telah lama dilakukan di masyarakat oleh “penyunat” tradisional. Dalam 10-15 tahun terakhir, praktik ini juga dilakukan oleh para petugas kesehatan (nakes), atau istilahnya “medikalisasi”, sehingga hal yang tadinya ritual simbolis jadi melembaga sebagai praktik medis melukai alat kelamin bayi perempuan.

Banyak klinik bersalin kini menawarkan prosedur sunat bayi perempuan sebagai bagian dari paket pelayanan kelahiran, dilakukan segera setelah persalinan, tanpa biaya tambahan.

Di Indonesia, orang-orang menganggap sunat sebagai tindakan wajib dari agama dan bagian dari tradisi. Mayoritas Muslim di Indonesia mengikuti mazhab Syafii yang mewajibkan sunat bagi anak laki-laki dan perempuan.

Pada 2006 pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mencoba melarang praktik medikalisasi sunat perempuan. Namun para ulama bereaksi dengan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari praktik keagamaan. Pada 2010, Kementerian Kesehatan Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengizinkan petugas medis melakukan perlukaan di genital bayi perempuan.

Argumen yang mendukung medikalisasi sunat perempuan adalah bahwa lebih baik petugas medis terlatih yang melakukan prosedur itu daripada mengambil risiko infeksi parah jika dilakukan oleh penyunat tradisional. Namun, medikalisasi oleh petugas kesehatan justru berbahaya karena bidan atau dokter cenderung menggunakan gunting dan benar-benar melukai kulit sekitar alat genital bayi perempuan. Sementara, penyunat tradisional hanya melakukan ritual simbolik menggores sepotong kunyit atau jengger ayam, dengan menggunakan pisau lipat, tidak berani memotong alat genital bayi.

Pada 2014, Kementerian Kesehatan mencabut peraturan (izin) tersebut. Namun, lembaga medis terus melaksanakan prosedur sunat perempuan tersebut. Perlukaan genital bayi perempuan sekarang lebih sering dilakukan oleh petugas medis daripada penyunat tradisional.

Dalam sebuah penelitian Population Council Indonesia pada 2001-2002 tentang penyunatan perempuan, dari 2.215 kasus yang dilaporkan, 68 persen dilakukan oleh dukun bayi dan penyunat tradisional. Sisanya dilakukan oleh tenaga medis, kebanyakan bidan.

Lima belas tahun kemudian, proporsi di atas sudah terbalik. Lebih banyak sunat perempuan dilakukan oleh tenaga medis daripada penyunat tradisional. Data dari Riset Kesehatan Dasar Nasional (Riskesdas) 2013 menunjukkan petugas medis melakukan lebih dari separuh atau 53,2 persen dari sunat perempuan yang dilaporkan. Dari persentase tersebut, 50,9 persen dilakukan oleh bidan, 2,3 persen oleh petugas medis lainnya, dan selebihnya, sekitar 46,8 persen oleh dukun bayi atau penyunat tradisional.

Dilakukan terhadap bayi

Studi pada 2001-2002 menunjukkan bahwa 85,2 persen sunat perempuan dilakukan pada bayi perempuan baru lahir atau sebelum anak perempuan mencapai usia sembilan tahun. Survei 2013 mengkonfirmasi hal ini: 96,7 persen sunat perempuan dilakukan sebelum usia lima tahun, dan dari jumlah ini, 82,8 persen dilakukan saat bayi berusia antara 0-11 bulan.

Mayoritas dari perempuan dengan sunat perempuan tidak dapat mengingat proses atau rasa sakit saat ditanyai sebagai responden dewasa. Akibatnya, tidak ada bukti komplikasi fisik atau psikologis yang langsung kelihatan atau yang timbul dalam jangka panjang.

Pemerintah harus melakukan kampanye yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan berdasarkan hukum Islam.

Pengamatan langsung terhadap prosedur sunat perempuan pada 2001-2002 menunjukkan bahwa tindakan medikalisasi sunat perempuan melibatkan rasa sakit karena goresan (24,3 persen) dan sayatan (49,2 persen), atau perlukaan dengan menggunting/memotong (22,4 persen) sebagian kulit atau mucosa di sekitar labia dalam dekat klitoris. Terlihat ada juga peregangan (3 persen) dan sebagian kecil penusukan dan penindikan (1,1 persen).

Studi 2001-2002 menunjukkan bahwa 92 persen orang tua yang diwawancarai menginginkan praktik tersebut berlanjut. Data ini berasal dari delapan kabupaten di enam provinsi: Sumatra Barat, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Gorontalo, dan Sulawesi Selatan. Orang tua menyatakan tidak hanya menginginkan anak perempuan mereka menjalani sunat tapi juga cucu mereka di masa depan.

Survei Kesehatan Dasar Nasional 2013 menunjukkan hal yang sama, kebanyakan orang tua (90-94,9 persen) mempunyai keinginan serupa di sembilan provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Kalimantan Timur, sebagian besar Sulawesi dan Gorontalo, juga Maluku dan Maluku Utara. Dan 24 provinsi lainnya di Indonesia menunjukkan persentase yang lebih rendah.

Sulit untuk membandingkan praktik mutilasi alat kelamin perempuan atau pemotongan di Afrika dengan perlukaan alat kelamin bayi perempuan di Indonesia.

Studi Population Council 2001-2002 menunjukkan bahwa sebagian besar khitan tradisional di Indonesia terbatas pada simbolis atau hanya menggores, menggesek, dan menindik dengan jarum untuk menghasilkan setetes darah.

Sebaliknya, di Afrika, praktik ini dilaporkan melibatkan pemotongan untuk menghilangkan klitoris (atau lipatan kulit di sekitar klitoris) sebagian atau seluruhnya, dan kemudian dijahit untuk mempersempit lubang vagina (infibulasi) yang dapat menyebabkan komplikasi pada persalinan di kemudian hari.

Dari klasifikasi jenis sunat perempuan WHO pada 1997, praktik sunat perempuan di Indonesia mengacu pada tipe “tidak terklasifikasi” atau Tipe IV: “Semua prosedur berbahaya lainnya terhadap genital perempuan untuk tujuan non-medis”.

Meski demikian, semua bentuk perlukaan alat kelamin perempuan tidak dapat diterima. Bahwa hal itu dilakukan tanpa persetujuan bayi atau gadis kecil dan tanpa manfaat kesehatan atau perintah agama yang jelas sudah cukup untuk mengklasifikasikan tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan hak kesehatan bayi dan anak perempuan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan dengan jelas pada 1997 bahwa mutilasi alat kelamin perempuan tidak boleh dilembagakan, dan bentuk perlukaan alat genital tidak seharusnya dilakukan oleh profesional kesehatan mana pun dalam lingkungan atau tempat pelayanan kesehatan.

Dengan mengizinkan dokter, bidan, dan perawat untuk mempraktikkan sunat perempuan, Kementerian Kesehatan telah salah melegitimasi praktik tersebut secara medis, sehingga terjadi pelembagaan praktik medikalisasi di Indonesia. Walau peraturannya sudah dicabut, perlu upaya menghentikan medikalisasi sunat perempuan.

Pemerintah harus melakukan kampanye yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa khitan perempuan tidak diwajibkan berdasarkan hukum Islam. Pemerintah juga harus memperbarui kurikulum pelatihan kebidanan untuk menghapus medikalisasi sebagai bagian praktik pelayanan ibu dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan untuk melahirkan.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Comments