Sebuah adegan di Money Heist musim kelima volume pertama mencuri perhatian saya, ketika Benjamin Logroño (Ramón Agirre) menegur Marseille (Luka Peroš) lantaran membelikan perlengkapan dan mainan bayi serba pink untuk anak Alicia Sierra (Najwa Nimri) yang baru lahir. Menurutnya, Marseille telah mengondisikan bayi tersebut sebagai perempuan, tanpa mengetahui bagaimana perasaannya nanti, bahkan perilaku tersebut dinilai bisa membentuk trauma. Perilaku Logroño didasarkan oleh anak laki-lakinya yang baru bahagia setelah memutuskan menjadi transpuan pada usia 30.

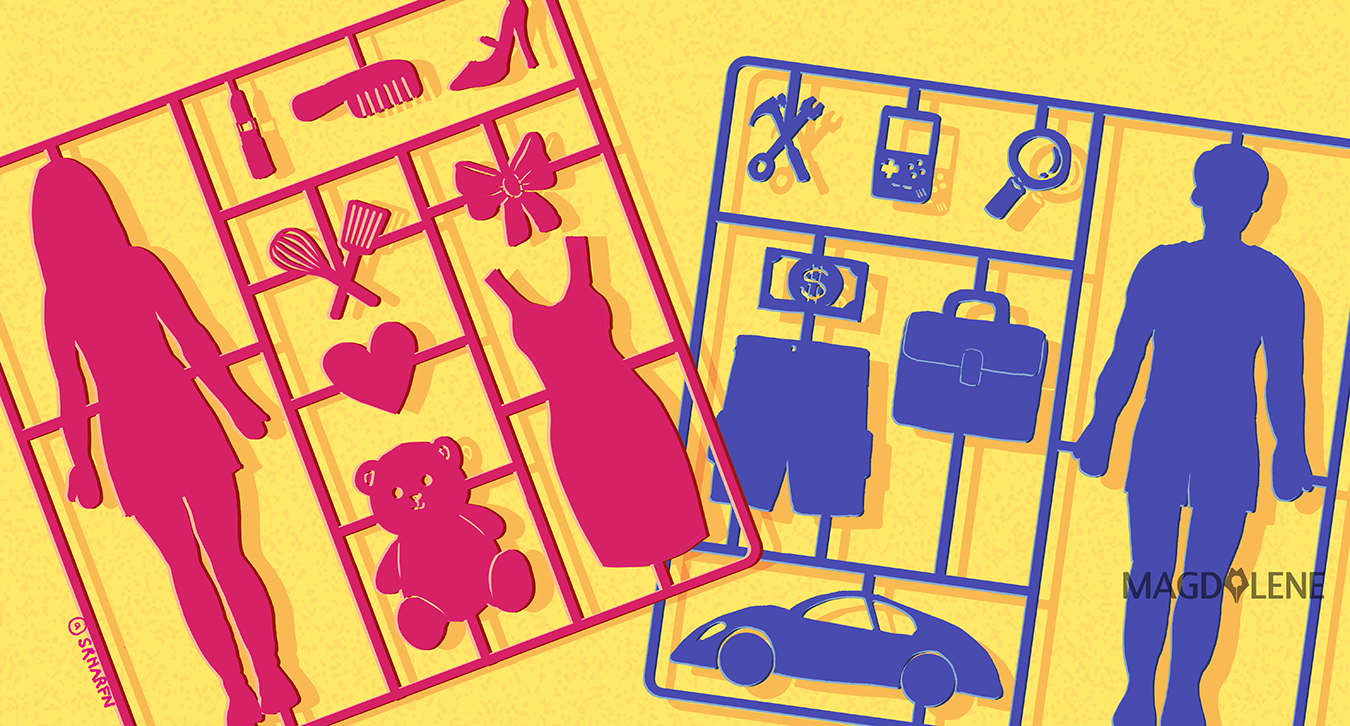

Ada banyak “Marseille” di masyarakat, mungkin kita salah satunya—yang kerap menanyakan jenis kelamin bayi kerabat, sebelum memberikan hadiah kelahiran. Acap kali biru dan jersey bola dipilih untuk laki-laki, sedangkan pink dan boneka untuk perempuan.

Tak hanya lewat hadiah, calon orang tua pun sering menggelar gender reveal party pada usia kehamilan 18-20 minggu. Tren yang awalnya berkembang di Amerika Serikat pada akhir 2000-an ini kembali melibatkan stereotip. Misalnya, ketika orang tua memotong kue dan perbedaan warna di lapisan tengahnya menggambarkan jenis kelamin calon bayi, confetti di dalam piñata, atau penggunaan smoke bomb.

Di balik euforia penyambutan kelahiran anak, acara semacam ini justru menjadi salah satu upaya yang menghalangi mereka merayakan keberagaman. Kepada Vogue, Dr. Meg John-Barker, seorang psikolog dan penulis dengan spesialisasi gender menjelaskan, gender reveal party hanya memperkuat gagasan tentang gender dan dapat berakibat buruk bagi anak dan masyarakat umum.

“Anak-anak yang tidak sesuai dengan norma gender, termasuk interseks, trans, dan nonbiner, akan merasa dirinya tidak diakui karena masyarakat hanya terpatok pada perempuan dan laki-laki,” ujarnya.

Dari situlah masyarakat menilai harus menyesuaikan diri dengan gagasan menjadi perempuan feminin atau laki-laki maskulin.

Helen, seorang ibu dari anak transgender mengatakan kepada BBC, gender reveal party hanya mengotakkan anak-anak di dalam konstruksi sosial, dan mencegah mereka mempelajari hal-hal yang berlawanan dengan jenis kelamin.

Baca Juga: Ekspektasi Gender Bebani Anak Sejak Lahir

Sebagai contoh, anak perempuan cenderung menghindari mata pelajaran yang dianggap maskulin seperti matematika dan sains. Sementara, anak laki-laki tidak diberikan ruang untuk memvalidasi perasaannya sehingga menganggap dirinya harus selalu kuat.

Lagi pula, penggunaan istilah “gender reveal” kurang tepat karena yang diungkap adalah jenis kelamin bayi, bukan identitas gendernya.

Penggunaan Tagar #BoyMom dan #GirlDad di Media Sosial

Keberadaan media sosial membuat perkara penentuan gender pada anak semakin luas, salah satunya lewat penggunaan tagar #BoyMom dan #GirlDad di Instagram, yang mencapai jutaan unggahan.

Sebenarnya, penggunaan tagar tersebut sederhana: Ibu dari anak laki-laki atau ayah dari anak perempuan ingin membagikan kehidupannya sebagai orang tua dan memperlihatkan mereka mendidik anak perempuan yang kuat dan anak laki-laki yang penuh hormat.

Mungkin tujuan lain dari tagar tersebut adalah mematahkan stereotip ayah lebih mengurus anak laki-laki, dan ibu cenderung pada anak perempuan. Namun, praktiknya justru lebih kompleks.

Dr. Jessica N. Pabón-Colón, profesor dengan fokus studi perempuan, gender, dan seksualitas di State University New York (SUNY) New Paltz menjelaskan kepada Refinery29, kedua tagar tersebut digunakan untuk menunjukkan kemampuan dan kebanggaan orang tua dalam mengasuh anak dengan gender berlawanan, yakni maskulin dan feminin.

Baca Juga: Negara juga Perlu Akui Ekspresi Transgender dalam Administrasi KTP

“Tagar tersebut akan meluas ke praktik gendering yang dilakukan orang tua melalui pengasuhan mereka, hingga mengatur dan mengategorikan pengalamannya,” tutur Pabón-Colón.

Lebih dari itu, orang tua cenderung terfokus pada pengasuhan berdasarkan jenis kelaminnya, sehingga pengalaman dan perkembangannya diharapkan sejalan dengan anak-anak lain yang aktivitasnya diunggah dengan tagar serupa di Instagram.

Kemudian, tagar tersebut seolah ingin menunjukkan ayah yang membutuhkan validasi setelah menghabiskan waktu bersama anak perempuan, meskipun terlepas dari gendernya, itu adalah salah satu peran yang lumrah dijalankan orang tua. Ini dikarenakan ada pemahaman untuk membentuk anak laki-laki dengan maskulinitas, mereka hanya dapat dibesarkan oleh ayahnya.

Permasalahan ini bermuara pada kentalnya budaya patriarki, ketika anak perempuan dipandang tidak terlalu berharga dibandingkan anak laki-laki, dan seorang ibu harus mengasuh anak tanpa memandang jenis kelaminnya, tapi diutamakan perempuan untuk mengajarkan nilai-nilai feminin.

Padahal, terdapat banyak hal yang dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan anak dan orang tua, terlepas dari apa pun gendernya. Pun penggunaan tagar tersebut semakin menyudutkan mereka yang nonbiner, karena tidak mengklasifikan diri sebagai perempuan maupun laki-laki.

Problematika Penentuan Gender

Saat proses persalinan, umumnya dokter atau bidan langsung menentukan jenis kelamin bayi berdasarkan keberadaan penis atau vulva, dan hal tersebut merupakan salah satu momen yang dinantikan orang tua. Sex assignment atau penunjukan jenis kelamin pada bayi ini menjadi cara seseorang mengidentifikasikan dirinya hingga dewasa. Sayangnya, asumsi ini belum tentu tepat bagi setiap orang.

Kori Doty, seorang transgender asal Kanada adalah salah satunya. Ia terlahir sebagai perempuan, tetapi Doty merasa label tersebut kurang tepat, membuat hidupnya kompleks, hingga dianggap membahayakan. Kini, ia memilih nonbiner sebagai identifikasi dirinya.

Baca Juga: Hormati Gita Savitri, Perempuan Memang Bebas Pilih Punya Anak atau Tidak

Berdasarkan pengalamannya, ia tidak ingin mengulangi kesalahan kepada sang anak, saat dilahirkan pada 2016. Maka itu, Doty tidak menyematkan jenis kelamin apa pun pada anaknya, dan memilih mengasuh dengan pola netral gender. Bahkan kolom jenis kelamin di kartu sehatnya tertulis “U”, merujuk pada “unspecified” atau “unknown.” Dengan demikian, Doty memberikan kebebasan bagi anaknya untuk memahami kesetaraan gender, mengidentifikasi diri, dan menghargai apa pun keputusannya.

Namun, perlu diketahui bahwa dalam beberapa kondisi, tenaga medis tidak dapat melakukan penunjukan jenis kelamin, misalnya ketika bayi mengalami differences in sex development (DSD).

Mengutip Michigan Health Lab, seorang dokter mengatakan kepada orang tua pasien yang mengalami DSD bahwa bayi tidak perlu diasuh berdasarkan jenis kelaminnya, tapi secara netral gender.

Kendati demikian, orang tua memiliki banyak pertimbangan dalam merawat anak secara nonbiner gender. Lagi-lagi, salah satunya ialah tuntutan masyarakat yang tidak mengizinkan hal tersebut, padahal situasi tersebut mendesak untuk mengutamakan kesejahteraan anak.

Berangkat dari berbagai peristiwa, American Medical Association (AMA) pun merekomendasikan agar penunjukan jenis kelamin tertentu dihapuskan dari akta kelahiran dan tidak terlihat bagi publik luas. Informasi jenis kelamin sebaiknya hanya tersimpan di database medis.

Dilansir Them, menurut komite penasihat AMA’s LGBTQ, penunjukan jenis kelamin saat lahir akan menggagalkan spektrum medis dalam mengenali identitas gender. Nantinya, dokumentasi jenis kelamin akan mempersulit administrasi para transgender, nonbiner, dan interseks. Mereka cenderung mengalami diskriminasi dan menghadapi berbagai permasalahan saat akan melakukan sesuatu yang membutuhkan identitas diri jika identitasnya tidak sesuai dengan yang tertera di akta kelahiran.

Hal ini juga berlaku bagi para transgender di Indonesia. Nama dan jenis kelamin sewaktu lahir yang menjadi syarat dalam pendataan e-KTP akan memicu unsur transfobia lantaran tidak mencerminkan ekspresi gender saat ini.

Terlepas dari problematika gender yang akan dihadapi oleh anak, orang tua perlu menghargai hak dan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi diri. Caranya, dengan tidak membatasi dan menaruh harapan supaya identitasnya sesuai dengan jenis kelaminnya.

Comments