“Conceal, don't feel, don't let them know.”

Mantra itu selalu diingat Elsa, putri—kemudian ratu—dalam film animasi Frozen (2013). Ia membuat segalanya beku oleh sentuhan tangannya. Bertahun-tahun Elsa dikurung dinding kamar, membuat adiknya, Anna, tak paham. Kekuatan Elsa yang memang membahayakan dianggap kutukan sekaligus aib. Tak seorang pun boleh tahu.

Saya yakin tak sedikit ibu yang khawatir dengan stereotip putri-putri dalam cerita Disney, yang sering ditampilkan pasrah terbelenggu, baru bebas saat bertemu pangeran idaman. Muncul juga istilah “Cinderella Complex,” dengan salah satu gejala ketergantungan pada pihak lain, biasanya pasangan, namun si perempuan tak mengakhiri hubungan meski diwarnai berbagai macam kekerasan.

Perkara psikologis semacam itu kini tak dianggap main-main. Kita lantas berpikir, jangan-jangan kisah-kisah stereotipikal dalam dongeng putri-putri itu jadi salah satu faktor penyebabnya. Seorang teman bahkan menyatakan tak akan memberi putrinya mainan boneka dan tontonan Barbie serta putri-putri Disney.

Kekhawatiran itu juga ada pada saya yang memiliki anak perempuan. Tapi ini agak dilematis karena saya juga tak mau anak saya tersesat di zamannya sendiri. Maka, kami pun mencoba menonton film-film putri itu. Frozen, film animasi yang terbanyak ditonton sepanjang zaman, menjadi film pilihan pertama kami.

Meski Frozen tetap menampilkan romansa yang manis dan berakhir indah sebagaimana umumnya film anak, ia dibangun dengan cerita yang tak tipikal. Lain dengan Anna adiknya, Elsa sang tokoh utama sama sekali tak digambarkan tergila-gila dalam romansa. Bahkan lagu yang dinyanyikannya, Let it Go, seperti menyampaikan pemberontakan pada titah sang ayah yang selalu menempel di kepalanya, “Conceal, don't feel, don't let them know.”

Ini sebetulnya mirip dengan pertarungan yang dihadapi perempuan sehari-hari. Di sana sini masih ada situasi perempuan kesulitan mengekspresikan diri. Masih ada bentukan budaya yang tak berkenan melihat perempuan "terlalu pintar", "terlalu kuat", atau "terlalu berani". Supaya bisa diterima, perempuan “harus pintar pintar menempatkan diri.” Bukankah kalimat itu hanya bentuk lain dari mantra dari ayah Elsa?

Selain buat perempuan, Let it Go juga bergaung bagi komunitas, sebagai ajakan untuk terbuka dan mengekspresikan diri di hadapan publik. Kita tahu di Indonesia penerimaan terhadap kelompok ini belum baik. Tak jarang setelah terbuka, keluarga malah meminta mereka menyembunyikannya, dan tak jarang meminta “menyembuhkannya.” LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) sering kali masih dilihat sebagai penyakit.

Cerita Frozen itu mungkin sederhana, tapi berarti bagi ibu seperti saya. Ia membuka ruang tafsir yang ramah terhadap perempuan dan LGBT. Minimal anak saya tak hanya mengkonsumsi cerita indah dan cantik tanpa gizi. Jikapun ia belum sampai pada tafsir yang rumit, setidaknya secara visual ia menangkap gerak tubuh perempuan yang penuh percaya diri. Seperti saat Elsa menyanyikan Let it Go sambil mendaki gunung salju. Seperti waktu Anna bersikeras mencari kakaknya sendirian.

Setelah Frozen lulus, kami beranjak ke Maleficent (2014). Film non-animasi ini adalah adaptasi dongeng Putri Tidur. Yang luar biasa, film ini justru membalikkan Maleficent dari pihak antagonis menjadi protagonis. Angelina Jolie memainkan peran itu dengan sempurna. Maleficent yang biasanya digambarkan sebagai ratu sihir, di sini digambarkan penuh welas asih. Ia membalikkan keumuman dongeng putri yang biasanya hitam-putih.

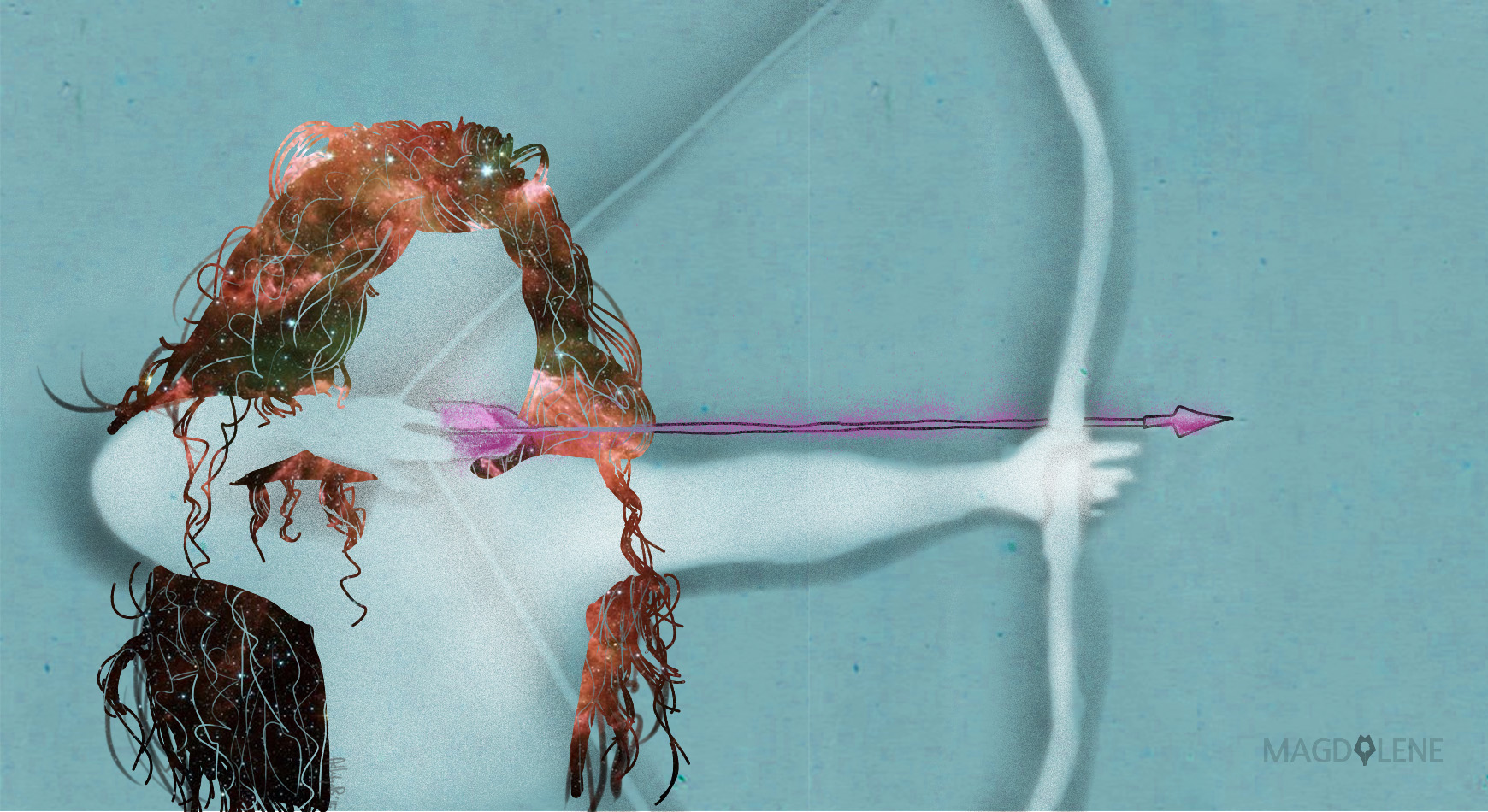

Bicara soal hubungan antagonis-protagonis, sebelumnya sudah ada Brave (2012), film yang penokohannya bahkan lebih kuat dari dua film setelahnya. Brave adalah film animasi yang mengisahkan satu kerajaan di dataran tinggi Skotlandia. Tokoh utamanya Putri Merida, putri yang bisa dibilang sangat tidak lazim dalam sejarah Disney.

Didukung sinematografi dan music scoring yang sangat memukau, Brave menjadi film yang luar biasa. Brave adalah pelajaran feminisme dalam bentuk film anak. Merida digambarkan sebagai putri yang tidak suka segala atribut dan kewajibannya sebagai putri. Kegiatan yang selalu dirindukan adalah memanah, menunggang kuda, memanjat tebing. Merida ingin menghirup udara dengan bebas dan segala yang bertentangan dengan ajaran ibunya, Ratu Elinor.

Sampai tibalah pada hari di mana Merida berhadapan dengan perjodohannya. Dengan cerdas, ia memilih memanah sebagai pertandingan yang harus dimenangkan salah satu dari tiga anak lelaki bangsawan peminangnya. Namun di hari itu, setelah tiga anak lelaki pemimpin klan selesai memanah, tiba-tiba Merida datang ke arena. Dia menjadi peserta keempat dari pertandingan yang digelarnya sendiri. Hasilnya dapat ditebak. Merida memanah dengan jitu. Secara de facto, ia memenangkan kontes perjodohan itu. Ia memenangkan takdirnya sendiri.

Dalam Frozen, Anna yang jantungnya terpukul kekuatan Elsa tidak pulih oleh ciuman lelaki yang jatuh cinta pada Anna. “The act of true love” yang memulihkannya ternyata tak lain dari kasih sayang kakaknya, Elsa. Demikian pula dengan Maleficent. Putri Aurora tidak bangun dari tidurnya karena ciuman pangeran tampan yang baru ditemuinya. Ia bangun oleh “true love kiss” dari Maleficent, makhluk yang telah menyihirnya dan sekaligus jadi peri pelindungnya.

Dari situ, saya melihat ketiga film tentang putri ini beranjak dari gambaran-gambaran kolot mengenai perempuan. Tidak ada antagonisme yang berlebihan antar perempuan seperti pada umumnya. Drama ketiga film ini juga tidak dibentuk dengan jalan “mem-bully” tokoh utama, seperti yang kita lihat dalam hampir semua versi Cinderella.

Berlawanan dengan penokohan Ibu Tiri dalam Cinderella dan Maleficent versi Sleeping Beauty, Maleficent versi film Maleficent ini bisa dibaca sebagai pengenalan etika kepedulian (the ethics of care) yang dikumandangkan feminisme hari hari ini. Pada sisi lain, Anna dan Merida menunjukkan pada anak-anak kita sosok perempuan-perempuan yang tak ragu mengekspresikan diri dan memilih menentukan takdirnya.

Ini persis seperti kata-kata Merida yang menutup Brave:

“There are those who say fate is something beyond our command. That destiny is not our own, but I know better. Our fate lives within us, you only have to be brave enough to see it."

Comments