Mainkan newsgame selengkapnya di sini, dan selami langsung pengalaman menarik mereka yang nikah muda.

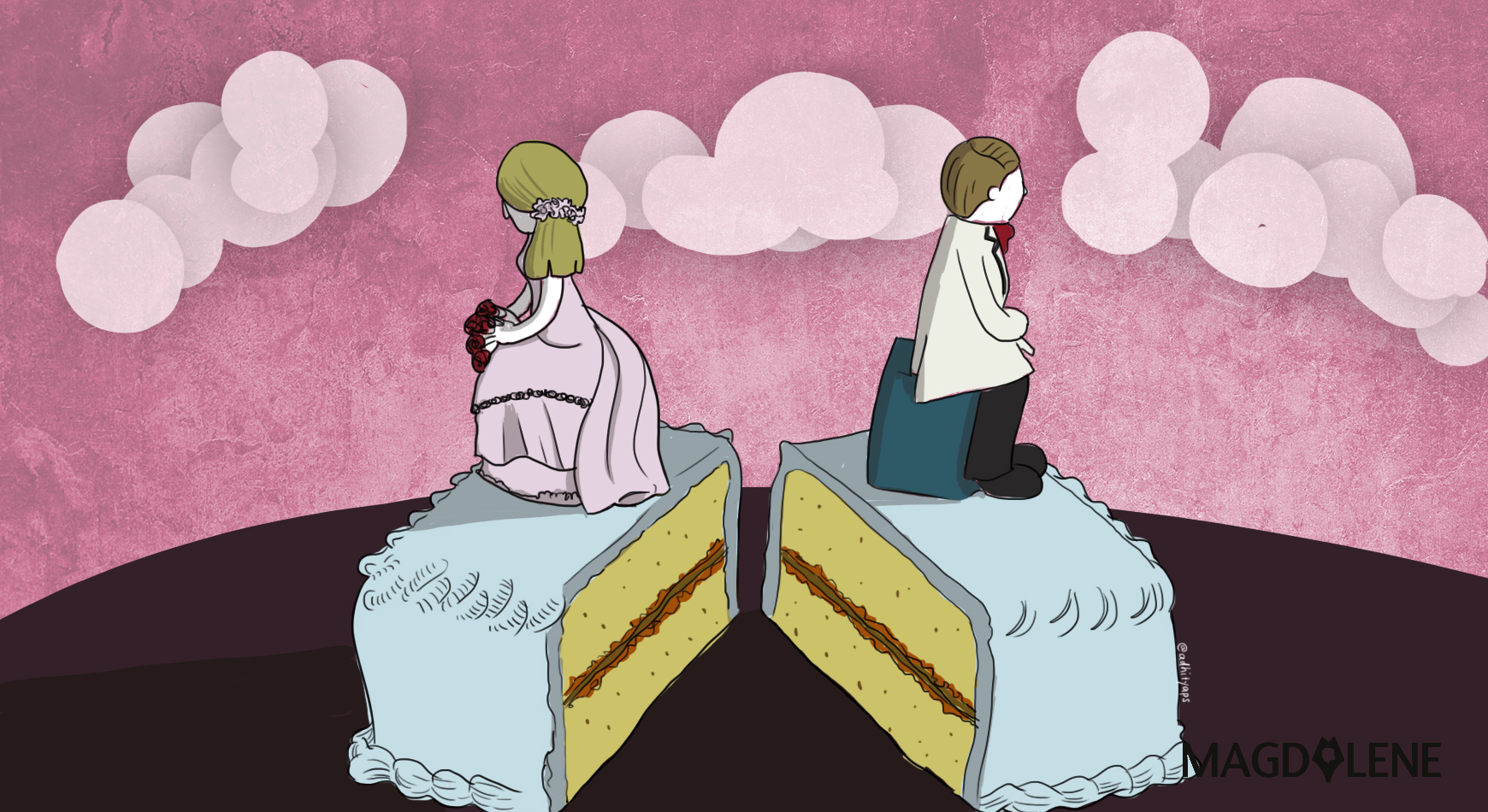

Meskipun batas usia menikah telah diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bukan berarti kesiapan psikologis seseorang untuk menikah di usia muda dapat disamaratakan.

Psikolog anak dan remaja, Gisella Tani Pratiwi menjelaskan, dari sisi psikologis tidak dianjurkan pernikahan di usia 18-25 tahun.

“Ini disebabkan perkembangan otak belum maksimal, sehingga berpengaruh pada cara seseorang memecahkan masalah, menegosiasikan perbedaan pendapat, dan mengelola diri,” ujarnya.

Pada usia 20-25 tahun, seseorang cenderung mencari identitas yang mengarah ke profesi pekerjaan.Karena itulah, masih terlalu awal jika harus dibarengi dengan mengurus rumah tangga, meskipun orang di usia ini, sudah lebih terbuka menjalin hubungan romantis dan serius.

Ia menambahkan, pada umumnya pada rentang usia tersebut, berbagai isu pribadi terkait kesehatan mental dan relasi dalam keluarga baru disadari. Jika tidak diselesaikan, nantinya itu justru menjadi permasalahan dalam pernikahan.

“Biasanya latar belakang keluarga yang membawa dampak ke diri seseorang sampai dewasa, dan disadari ketika berelasi lebih dalam ke orang lain, atau hubungan dengan keluarganya sudah mulai terlepas,” tutur Gisella. Pengalaman di keluarga itulah yang membentuk modal hubungan sehat dan setara, dengan pasangan yang akan dinikahi.

Baca Juga: Ada KDRT di Pernikahan Muda

Hal ini dialami oleh “Dinda”, 29, pegawai swasta yang menikah saat berusia 23 tahun, lantaran hamil di luar nikah. Akibat hubungannya dengan sang ayah yang tidak baik, ia menyimpan banyak asumsi tentang suami dan mantan-mantan kekasihnya.

Menurut Dinda, para lelaki ini membencinya dan hanya ingin menyakiti ia. Pada tahun keempat pernikahannya, ketika relasinya dalam berpasangan terlalu toksik, ia baru mengonfirmasi asumsi tersebut ke mereka, dan mengetahui tidak ada yang berniat buruk seperti itu.

Menanggapi kejadian yang menimpa Dinda, Gisella mengatakan, kesiapan menikah bukan hanya secara personal sebagai individu, melainkan pasangan untuk mengetahui jika relasinya sehat, setara, dan siap berkomitmen dengan serius.

“Maka dari itu, sebelum menikah perlu dipastikan apabila ada urusan yang belum terselesaikan,” jelasnya.

Kondisi psikologis seorang perempuan yang harus menikah dikarenakan hamil seperti Dinda, akan lebih berat. Ia berada dalam posisi tertekan, kebingungan, dan merasa dunianya hancur, karena harapan akan kehidupan yang diinginkan harus berubah atau hilang, terlebih jika relasi yang dibangun dengan pasangannya belum mendalam.

“Relasi itu akan menentukan kesiapan kehamilan, apakah sepasang kekasih ini punya latar belakang informasi yang baik dan mengetahui satu sama lain. Belum lagi harus berkomitmen jadi suami istri, dan orang tua dari calon bayi yang belum diharapkan,” ucap Gisella.

Baca Juga: Sulitnya Mengurus Identitas Anak Luar Nikah

Sekalipun pernikahan itu dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban, perlu ada diskusi antara pasangan, terkait nilai-nilai yang ingin dijalani bersama. Termasuk hal-hal praktis dan sederhana, yang dianggap kurang penting untuk dibicarakan, tapi mampu memengaruhi kelangsungan rumah tangga.

Apabila tidak dilakukan, akibatnya pasangan tersebut akan menciptakan relasi tidak nyaman, mengalami perselisihan dari bermacam aspek, dan menganggap pernikahan tersebut tidak memadai, hingga berpotensi terjadi perselingkuhan dari salah satu pihak, seperti yang dilakukan Dinda. Bahkan, ia dan “Adi”, pasangannya, baru mengenal satu sama lain di tahun keempat pernikahan.

Menurut Gisella, dampaknya bukan hanya pada relasi mereka sebagai suami istri, melainkan pengasuhan ke anak yang tidak optimal dan tumbuh kembangnya, karena merasa tidak aman dengan hubungan orang tuanya.

“Anak bisa merasakan kondisi emosional yang tidak stabil, nantinya berpengaruh terhadap caranya mempersepsikan diri, maupun keluarga,” ujarnya.

Baca Juga: 'Selebgram' Dorong Remaja Menikah Muda

Selain itu, pernikahan di usia muda pun lebih berdampak pada perempuan, lantaran adanya beban yang dituntut suami, seperti keinginan memiliki istri yang baik dengan mendomestikasi, sebagaimana harapan Adi terhadap Dinda, menginginkan istri salihah, berhijab, rajin beribadah, dan memasak.

Ketika hal ini tidak dikomunikasikan, suami akan menormalisasi, sedangkan istri merasa tertekan dengan beban ganda.

“Ruang gerak perempuan akan semakin sempit, jika pasangannya konservatif dan sulit dinegosiasikan. Apalagi ditambah nilai-nilai normatif dari agama,” terangnya. Maka itu, terlepas dari apa pun alasan pernikahannya, kedua pihak perlu meluruskan tujuan dan mengenal latar belakang masing-masing, agar relasi sebagai suami istri dapat sejalan.

Proyek jurnalistik ini didukung oleh International Media Support.

Comments