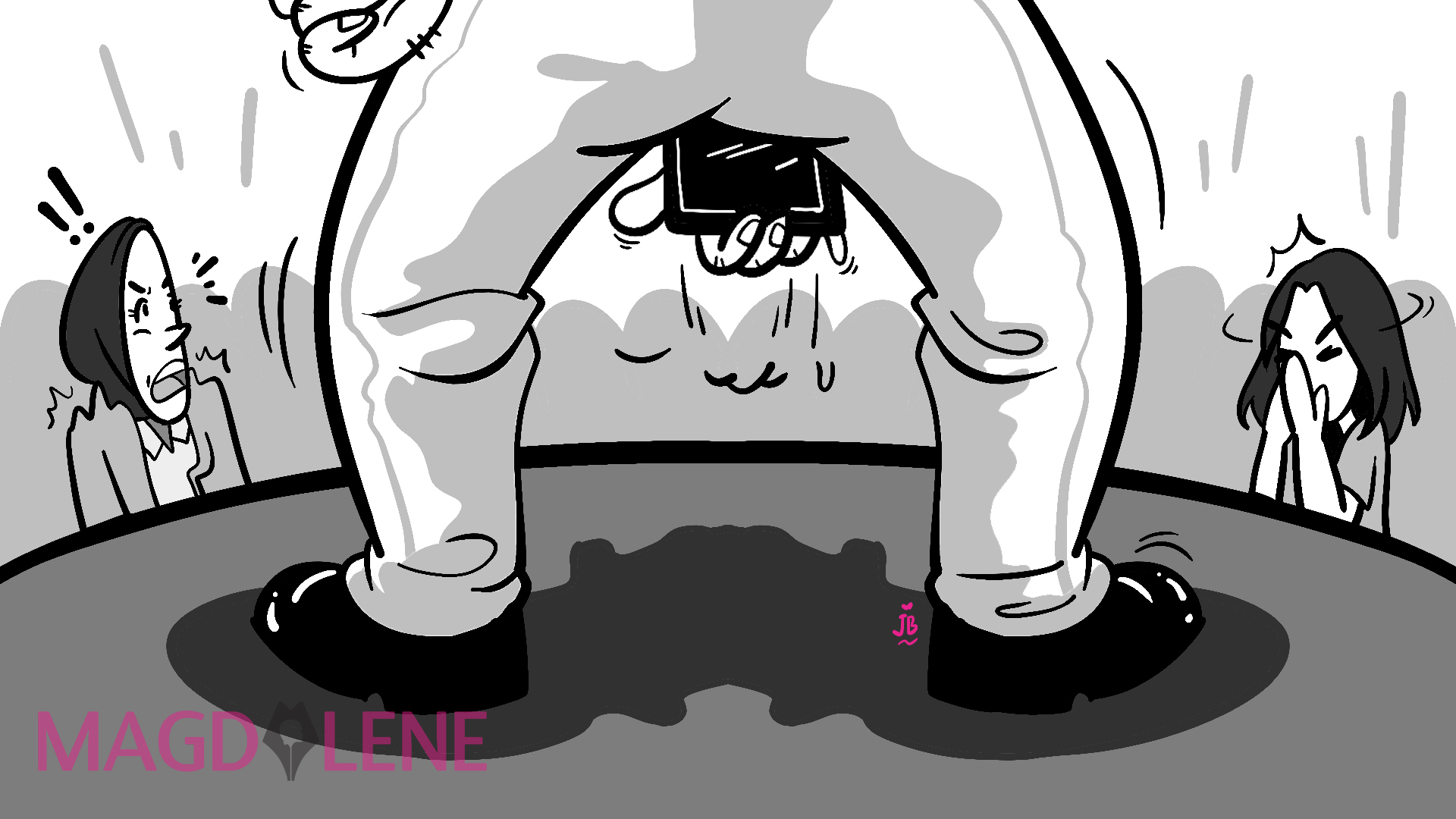

Beberapa waktu lalu, musisi Pamungkas menjadi obrolan di media sosial, usai videonya melakukan aksi panggung viral. Dalam video tersebut, ia mengambil ponsel penggemar untuk merekam dari atas panggung. Namun, aksinya menjadi polemik, ketika Pamungkas menggesekan ponsel itu ke alat kelaminnya.

Sebagian netizen melihat tindakan Pamungkas sebagai kesalahan yang patut dimaafkan. Sementara lainnya menilai, perbuatan tersebut enggak pantas dan termasuk perilaku seksual.

Pamungkas sendiri awalnya enggak berkomentar terkait kejadian tersebut. Kemudian, pelantun Walk The Talk itu angkat bicara lewat Instagram story. Ia mengatakan, aksinya di atas panggung sebagai fan service.

“Saat itu terjadi, murni saya melakukan fan service antara saya dan penggemar. (Itu) bagian dari pertunjukan, bagian dari aksi panggung,” katanya.

Dalam klarifikasinya, Pamungkas juga menyamakan tindakannya dengan fan service lainnya. Misalnya foto bareng, atau mengucapkan video ulang tahun untuk penggemarnya. Bagi Pamungkas, fan service adalah bagian dari percakapan antara dirinya dengan penggemar.

Namun, pengamat musik Idhar Resmadi justru mengategorikan perilaku Pamungkas sebagai aksi panggung. Sebab, meskipun penggemar Pamungkas meminta sang musisi mengambil ponselnya, bukan berarti ada permintaan untuk digesekan ke alat kelamin.

“Saya mengasumsikan itu fansnya enggak minta. Jadi lebih dikategorikan sebagai stage act karena terjadi secara spontan, biar ekspresif,” jelas Idhar. “Tapi, ketika melakukan aksi panggung, musisi juga perlu mengenal medan sosialnya; di mana mereka manggung dan siapa audiensnya, untuk paham konteks budaya dan nilai sosial.”

Lebih lanjut, Idhar mengatakan fan service harus saling menguntungkan dan didasarkan pada kesepakatan. “Tujuan (fan service) kan supaya fans dapat pengalaman yang personal. Makanya ini jadi tanggung jawab moral dan sosial para musisi sebagai figur publik,” tambahnya.

Membicarakan pengalaman personal, kita bisa melihat sejumlah fan service yang dilakukan musisi lain untuk berinteraksi lebih dekat dengan penggemarnya. Contohnya The Script, sewaktu konser di Jakarta beberapa waktu lalu. Danny O’Donoghue, sang vokalis band, menawarkan penonton untuk menelepon mantan pacarnya dan menyanyikan Nothing.

Ada juga Harry Styles di konsernya, yang membantu sejumlah penggemar melela atas permintaan mereka. Atau Hindia yang mengundang beberapa fans ke private listening party album pertamanya, Menari Dengan Bayangan, pada 2019 lalu.

Beberapa fan service tersebut merupakan cara figur publik membangun keintiman dengan penggemarnya. Keintiman yang berkesan bagi penggemar, dan dilakukan berdasarkan persetujuan mereka.

Sebab, tindakan semua tindakan personal yang dilakukan idola dapat dinormalisasi, hanya karena dianggap menyenangkan penggemar. Di situlah sebenarnya consent diperlukan, untuk mengetahui sejauh mana fan service bisa diberikan.

Baca Juga: Artis Terlibat Skandal, Cancel atau Tidak?

Fan Service Juga Perlu Consent

Lewat penjelasannya di Instagram story, Pamungkas menyebutkan fan service sebagai pengalaman menyenangkan, antara dirinya dengan penggemar.

Pernyataan Pamungkas sebenarnya dapat dibenarkan, apabila pihak yang terlibat enggak keberatan ketika menerima maupun melakukan fan service. Pasalnya, tujuan dari fan service adalah membangun kedekatan dengan penggemar, sehingga penting untuk mengutamakan kenyamanan mereka.

Perihal kenyamanan saat memberikan fan service, saya teringat dengan Guerilla Date. Program televisi di KBS World itu mengajak public figure berinteraksi dengan penggemarnya di pinggir jalan. Salah satunya sebuah episode bersama aktor Gong Yoo. Presenter bertanya pada seorang penggemar, apakah ia mau Gong Yoo merekamkan suaranya untuk morning call. Tawarannya pun disambut baik oleh si penggemar, maupun Gong Yoo.

Guerilla Date merupakan contoh dari industri media, terkait bagaimana fan service seharusnya dilakukan. Selain mendekatkan penggemar dengan idolanya, program televisi itu mengutamakan kenyamanan kedua pihak berdasarkan consent.

Artinya, terlepas dari perilakunya, consent diperlukan dalam fan service. Baik itu melibatkan fisik—merangkul, memeluk, dan mencium pipi—maupun tidak. Terlebih menggesekan barang milik penggemar ke alat kelamin seperti Pamungkas, yang termasuk dalam aksi seksual dan dilakukan sepihak.

Hal lain yang perlu digarisbawahi, consent perlu diberikan tanpa paksaan, tekanan, manipulasi, atau di bawah pengaruh alkohol. Persetujuan itu juga harus disampaikan secara spesifik, karena menyetujui suatu perilaku belum tentu berlaku pada perilaku lainnya.

Dengan demikian, dari tindakan Pamungkas menimbulkan pertanyaan, apakah penggemar yang memberikan ponselnya menyetujui aksi seksual tersebut?

Sayangnya, berdasarkan statement yang dituturkan, Pamungkas justru menormalisasi dan menyederhanakan perilakunya. Ia gagal memahami, gesturnya termasuk aksi seksual yang tidak seharusnya dilakukan sembarangan. Lebih dari itu, ketika menanggapi tudingan pelecehan seksual, Pamungkas mengklaim perlakuannya bukanlah pelecehan seksual.

“By the way, it’s a phone. Kalau gue melakukan pelecehan apa pun, itu pelecehan handphone. Kecuali gue lakuin itu di parkiran atau backstage, atau gue rampas handphone secara paksa. Mari kembalikan pada konteksnya,” ucap Pamungkas.

Melihat respons tersebut, Mashita Fandia, Dosen Departemen Ilmu Komunikasi di Universitas Gadjah Mada menilai, Pamungkas gagal memahami aksi seksual.

“Barang yang dipegang (Pamungkas) itu milik orang lain, dan dilakukan di depan publik. Itu menunjukkan kegagalan Pamungkas sebagai individu maupun idola, dalam memahami sexual act,” terang Mashita.

Mashita menambahkan, kegagalan itu mencerminkan absennya pendidikan seks di Indonesia. Sebab, setiap orang memiliki indikator sendiri atas perilaku yang dikategorikan seksual, bukan mengacu pada pakemnya. Sementara perlakuan Pamungkas dikategorikan sebagai aksi seksual, karena gesturnya berhubungan dengan alat kelaminnya.

Berkaca dari kejadian tersebut, terlihat bukan hanya consent yang diperlukan dalam fan service, melainkan juga batasan. Kedua aspek itu yang kemudian menentukan, sejauh mana interaksi dan hubungan antara selebriti dengan penggemar bisa berlangsung.

Sebagai public figure, Iga Massardi tegas dalam menerapkan kedua hal itu. Vokalis sekaligus gitaris grup musik Barasuara tersebut menyebutkan, ia mengutamakan kenyamanan penggemarnya ketika memberikan fan service.

“Kalau foto bareng penonton perempuan, saya punya sikap. Biasanya melipat tangan atau meletakkan kedua tangan di belakang, kayak pose istirahat di tempat,” tuturnya pada Magdalene, (16/10).

Iga melakukannya karena memahami, belum tentu setiap perempuan merasa nyaman dirangkul laki-laki—sekalipun oleh idolanya. Batasan itu juga diterapkan Iga ketika menandatangani kaos. Biasanya, ia meminta izin untuk melakukannya di bagian bahu atau punggung.

“Consent ini penting karena penggemar kan kayak kita (musisi) juga, ada rasa nyaman dan enggak dengan sikap orang lain. Buat saya termasuk common sense dan sopan santun aja,” jelas Iga.

Selama 10 tahun berkarier, Iga menyatakan tidak pernah ada peristiwa kurang menyenangkan di antara Barasuara dengan Penunggang Badai—sebutan untuk penggemarnya. Menurutnya, para penggemar sangat kooperatif dan mereka saling menghargai.

Relasi antara Barasuara dengan Penunggang Badai, dapat dikatakan sebagai hubungan idola dan penggemar yang ideal. Iga menceritakan, ketika manggung di berbagai kota, biasanya Barasuara dan Penunggang Badai akan bertemu. Di situ mereka akan ngobrol, foto bareng, nongkrong di kafe atau restoran, hingga datang ke perayaan ulang tahun fanbase-nya.

Fan service yang diberikan Barasuara dan Penunggang Badai yang menyambut dengan baik, adalah bentuk saling menjaga reputasi satu sama lain dalam ekosistem musik. Selain mempertahankan relasi, fan service yang diberikan juga memengaruhi citra figur publik. Terutama dengan pemberitaan media, maupun yang muncul di lini masa media sosial.

Selain memengaruhi citra mereka sebagai public figure, ada satu lagi yang terlihat dari fan service dan memengaruhi hubungan idola dengan penggemarnya. Yakni relasi kuasa.

Baca Juga: Untuk Penggemar K-Pop: Stop Bela Pelaku Pelecehan Seksual

Ada Relasi Kuasa Antara Idola dan Penggemar

Tak dapat ditampik, kedudukan figur publik dalam relasinya dengan penggemar cenderung lebih kuat. Privilese itu kerap digunakan untuk membuat fansnya tunduk, demi memenuhi keinginan pribadinya. Dalam hal ini, penggemar melihat idolanya mempersempit jarak di antara mereka, yang memberikan kesenangan tersendiri lewat fan service.

Salah satunya penyanyi Bob Dylan yang dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan berusia 12 tahun, pada 1965.

Mengutip The Guardian, Dylan dilaporkan melakukan sejumlah tindakan terhadap korban, seperti memberi alkohol, obat-obatan terlarang, dan melayangkan ancaman kekerasan fisik. Untuk mendapatkan kepercayaan korban, ia melangsungkan perbuatannya dengan memanfaatkan statusnya sebagai sosok tersohor.

Sebagai pelaku industri musik di era yang sama dengan Dylan, Jackie Fuchs, mantan personil The Runaways, mengamini banyak rock star menggunakan kekuatannya untuk berhubungan seksual dengan remaja perempuan. Mereka adalah penggemarnya sendiri. Kepada New York Post, Fuchs mengatakan, para rock star itu tertarik dengan perempuan di bawah umur lantaran masih lugu.

“Mereka bisa mengajak anak di bawah umur dengan mudah. Lagi pula, enggak ada tuntutan yang harus anak-anak itu penuhi,” ungkap Fuchs.

Peristiwa ini tidak hanya terjadi pada perempuan, melainkan anak laki-laki seperti dilakukan Michael Jackson. Ia mengajak seorang anak berusia 13 tahun ke Neverland—rumah dan taman hiburan privat milik Jackson. Kemudian, Jackson melakukan pelecehan seksual terhadapnya.

Kedua kasus itu merupakan contoh idola yang memanfaatkan kerentanan fansnya. Sebagai figur publik, mereka memahami karismanya akan membuat para penggemar star-struck, kemudian menuruti ajakannya. Sementara penggemar, terutama yang di bawah umur, tidak memiliki kekuatan maupun kematangan emosional untuk menolak.

Bila ditelusuri lebih jauh, sebenarnya tidak diperlukan perlakuan seperti Dylan atau Jackson, untuk melihat relasi kuasa dalam hubungan idola dengan penggemar. Mashita mencontohkannya lewat sejumlah kegiatan fans, seperti menonton konser dan membeli merchandise. Kedua hal yang umum dilakukan itu, membuktikan tidak kentaranya relasi kuasa.

“Di sini fans jadi bagian dari komoditas dan konsumen,” kata Mashita. Kenyataannya, rilisan merchandise atau produk yang berkaitan dengan public figure, akan mengundang antusiasme penggemar untuk membeli.

Secara tidak langsung, perilaku tersebut menunjukkan ada kontrol figur publik dalam perilaku penggemarnya. Di saat bersamaan, mereka juga membutuhkan fans untuk mengapresiasi karya sekaligus mempertahankan eksistensi. Karena itu, relasi antara idola dan penggemar seharusnya dipertahankan, bukan berat sebelah.

Pernyataan itu disepakati oleh Iga. Ia mengaku, public figure memiliki manfaat dari segi influence—sebuah hal umum terkait popularitas. Namun, Iga enggak setuju kalau public figure lebih memiliki kekuasaan.

“Apakah popularitas itu lantas memvalidasi seorang public figure untuk merasa lebih tinggi dari orang lain? Buat saya ini perihal arogansi, dan bukan sesuatu yang bisa ditoleransi,” tegasnya.

Kendati demikian, ketika menyangkut relasi kuasa, bukan berarti fans akan terus terjebak sebagai submisif. Contohnya penggemar Pamungkas yang kontra dengan perilaku sang idola—sampai memutuskan berhenti mendengarkan musiknya. Mashita menilai, pilihan tersebut adalah upaya untuk kembali merebut agensinya.

Baca Juga: Selebritis Berhak Punya Privasi, Kita Saja yang Gagal Paham

Dengan tidak membela atau menormalisasi perlakuan Pamungkas, penggemar tidak membiarkan idolanya mengontrol nilai-nilai yang dimiliki sebagai individu. Seperti disebutkan penulis Pete Ward dalam bukunya, Celebrity Worship (2019), ketika mengidolakan seseorang, penggemar cenderung mengadopsi sikap, perilaku, ataupun nilai yang dipegang idolanya.

Karena itu, menjadi penggemar yang kritis merupakan salah satu cara untuk terlepas dari relasi kuasa dengan tokoh idola. Pasalnya, ketika berada dalam hubungan parasosial, lebih banyak sisi positif figur publik yang cenderung terlihat. Hal ini didukung oleh bias, sehingga mengaburkan gambaran peristiwa secara utuh.

Sementara menurut Mashita, pemahaman terkait consent dan kekerasan seksual juga diperlukan untuk memahami batasan terkait aksi seksual, dalam relasi idola dan penggemar.

“Idola kan part of our society. Ketika mereka melakukan sesuatu yang melanggar batas, seharusnya tetap dinilai sebagai kesalahan. Enggak peduli siapa yang melakukan. Masalahnya, penggemar punya pemahaman enggak tentang batas-batas itu?” ujar Mashita.

Comments