Agak basi memang mengulang-ngulang fakta soal muramnya situasi perang di Ukraina. Kita tahu, rumah sakit ibu dan anak Mariupol dijatuhi bom hingga porak-poranda, anjing-anjing dan tuannya tiarap di stasiun bawah tanah, anak-anak muda membuat bom molotov alih-alih bersenang-senang di malam Minggu, gedung sekolah rontok dihantam artileri. Celakanya, bukan cuma warga Ukraina yang ketiban sial akibat nafsu agresi Putin, kita warga negara ketiga turut terdampak.

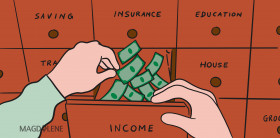

Buntut perang secara langsung mungkin belum terlalu kentara. Namun rasa ketar-ketirnya sudah saya cicil dari sekarang. Tepatnya ketika Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bilang agar kita bersiap menyambut kenaikan harga semua yang berbahan dasar gandum, termasuk makanan surga penyelamat jiwa raga: Indomie. Tentu saja tak cuma Indomie dan beragam merek mi instan yang harganya terkerek, tapi juga roti, sereal, bahkan kemungkinan mi ayam bakso langganan saya dekat rumah.

Sialnya, ancaman kenaikan harga Indomie dkk. ini harus datang berjamaah bersama dengan kelangkaan harga minyak goreng karena kegagalan antisipasi pemerintah terhadap kenaikan minyak sawit (CPO) di level internasional. Sebagaimana lazimnya tren sejarah kita, saat Soeharto memberi “kado” buruh kenaikan harga minyak pada 1 Mei 1980, dilanjutkan dengan kenaikan serupa di penghujung Mei 1998, biasanya itu akan menghasilkan efek domino berupa kenaikan bahan sembako lainnya, dari ayam, daging, telur, kedelai, cabe, begitu juga bawang merah dan bawang putih. Saat itu, dampaknya serius. Soeharto disodok dari belakang oleh pengikut-pengikutnya bahkan sampai ia lengser dari kursi RI-1. Demonstrasi, penjarahan, dan luka-luka yang menganga di hati masyarakat Indonesia pun mewarnai dinamika kenaikan bahan pangan kala itu.

Baca juga: Hai Penyuka Pop Mie, Ini Sejarah Bisnis 'Cup Noodles'

Meski tak sama, tapi kita sudah melihat ada sejumlah luka yang mirip saat ibu-ibu berebut minyak goreng sampai jatuh pingsan di Lampung, (21/2). Atau satpam supermarket yang diseruduk ratusan orang di Banyumas, Baubau, Bandung, Salatiga, Mojokerto, Bojonegoro, dan sejumlah daerah lainnya. Di antara ibu-ibu ini, membeli minyak yang per kepala dibatasi dua kemasan 2 liter adalah perjuangan hidup dan mati. Di antara mereka ada yang bergantung pada minyak untuk dapat menghidupi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Makro (UMKM). Ada pula yang sudah stres berat karena menyaksikan penjual eceran dan retail ribut menimbun, menaikkan harga seenaknya, juga mendorong kemunculan panic buying.

Saya tak tahu apakah tren serupa akan terjadi pada mereka pemburu Indomie dan mi instan lainnya. Yang saya tahu, serangan Rusia atas Ukraina ini tak lagi berjarak dengan saya. Pasalnya, pagi ini, saat Asisten Rumah Tangga memberi kabar soal harga Indomie yang melambung tinggi di warung langganan, hati saya langsung berdegup kencang. “Ah, barangkali saatnya sudah tiba. Saatnya mengevaluasi kuota belanja rutin Indomie di rumah maksud saya.”

Saya langsung mengklik platform belanja daring dan menemukan harga eceran Indomie naik sekurang-kurangnya Rp200-500 per buah. Mie goreng jumbo dari RP3.500 sudah naik jadi Rp3.700-Rp3.800. Mungkin buat sebagian orang kenaikan tersebut masih masuk akal di kantong, tapi tidak ketika saya juga menemukan kenaikan serupa pada komoditas telur ayam. Sebagai bekas anak kos yang juga pecinta garis keras mi instan panas-panas, campur cabe dan telur setengah matang, kenaikan pangan berlapis ini ibarat kiamat kecil buat kami.

Pertanyaannya, apakah saya akan meninggalkan Indomie atau tetap mencintai hingga terus memburunya, tak peduli kenaikan harganya sudah tak masuk akal lagi?

Susah Tak Jatuh Cinta pada Indomie

Buat saya gampang-gampang susah menjawab pertanyaan di atas. Sebab, dari kecil saya sudah terlibat love-hate relationship dengan Indomie. Bahkan sebagian besar kenangan saya selalu melibatkan merek jual Grup Salim tersebut.

Dulu semasa Sekolah Dasar, bekal makanan saya selalu dianggap khas menu anak borjuis: Indomie goreng, telur mata sapi, dengan sejumlah nugget goreng beraneka bentuk. Saya akan santap bekal dari ibu itu hingga licin tak bersisa. Buat saya, bekal Indomie adalah penunjuk bahwa saya punya keluarga yang amat harmonis dan sangat memanjakan anaknya. Tentu ini standar pribadi sebab sependek ingatan saya, dengan alasan kesehatan, tak banyak keluarga yang permisif dan membebaskan anaknya makan Indomie seperti orang tua saya–hal yang kelak saya syukuri sekaligus saya kutuk.

Baca juga: Mi Instan Ala Bapak dan Adik Lelaki yang Tak Perlu Cuci Piring

Indomie juga jadi makanan khas ketika saya ikut piknik sekolah. Pun, makanan yang dimasak saat hujan tiba, tengah malam kelaparan, atau saat isi dompet setipis keimananmu pada Tuhan Yang Maha Esa. Tekstur dan baunya yang khas, penyajian instan dan mudah, serta rasanya yang gurih membuat saya susah melepaskan Indomie sebagai menu yang wajib hadir di dapur rumah.

Seiring bertambahnya usia, saya belajar memasak segala macam makanan yang lebih sehat, tetapi saya masih senang makan mi instan. Bahkan saat saya merantau ke kota lain bertahun-tahun, Indomie bisa dibilang jadi santapan wajib nyaris tiap hari. Di sinilah musibah bermula. Saya sampai harus melakukan operasi tumor jinak dua kali karena kebanyakan makan hidangan penuh micin itu. Di titik ini, dengan segala reputasinya, saya masih menyukai Indomie meski jadi lebih menahan diri.

Kecintaan saya pada Indomie sebenarnya tak cuma monopoli sendiri. Menurut catatan World Instant Noodles Association (WINA), pada 2020 Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara dengan konsumsi mi instan terbanyak di dunia, yakni sebanyak 12,64 miliar bungkus. Ia berada di bawah gabungan konsumsi Cina dan Hong Kong, yakni 46,35 miliar bungkus.

Catatan ini senada dengan survei Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2021. Dilansir dari laman resmi mereka, penduduk kita mengonsumsi rerata 48 bungkus per tahun. Jika ditotal, angkanya mencapai 13,2 miliar bungkus. Tinggal kalikan saja dengan harga Indomie dan mi instan lain di pasaran. Jangan lupa tambahkan pengalinya jika harga Indomie jadi naik akibat perang di Ukraina-Rusia.

Kecintaan pada Indomie dan merek mi instan lainnya ini adalah topik penting. Bahkan saking pentingnya, Baylor Heart and Vascular Hospital di Amerika Serikat (AS) sampai repot membuat riset mendalam soal bahaya konsumsi mi instan yang meningkatkan risiko kematian orang Korea Selatan pada 2007-2009. Mayoritas orang di Korea Selatan pasti bakal masa bodoh dengan riset ini. Sebab, mengonsumsi mi instan melampaui faktor-faktor perusak kesehatan itu. Bagi mereka, mi instan adalah nostalgia berulang pada perjuangan keluar dari kemiskinan akibat Perang Korea 1950-an.

Baca juga: Sejarah Mikroba, Makanan Beku, dan Gelombang Feminisme

Sementara, buat orang Singapura, mi instan adalah penanda kelas-kelas pekerja kerah putih rendahan atau buruh yang harus mengirit pengeluaran. Tak heran jika di dapur mereka, panganan murah ini tak pernah absen. Pun, bagi sebagian orang di tanah air, termasuk saya, mengonsumsi mi instan kadang terkait dengan romantisme yang terngiang-ngiang melulu di kepala. Buat saya, mi instan selain memunculkan memori masa sekolah juga kenangan kampret waktu lagi miskin-miskinnya bertahan hidup dengan mantan pacar: Tiap hari makan Indomie. Bukan semata-mata karena nikmat tapi cuma itu yang cukup ekonomis ditebus dengan dompet kami yang memang bikin menangis.

Terkait adiksi pada mi instan, liputan menarik The Jakarta Post bertajuk “Indonesian and Instant Noodles: A Love Affair” cukup komprehensif mengurai sebab-sebab kenapa kecintaan pada Indomie mudah tumbuh bahkan cepat menular. Salah satunya tentu karena harganya yang ekonomis. Untuk satu merek mi instan standar, kita cuma harus merogoh kocek sekitar Rp2.000-an hingga Rp 3.000-an. Jika ingin lebih naik kelas sedikit, kita bisa membeli mi beraneka rasa, bahkan mi dengan taburan daging ayam betulan seharga Rp10.000-an ke atas.

Kedua, karena kandungan Monosodium Glutamat (MSG), yang dikaitkan dengan rasa gurih nan unik. Menurut American Society for Nutrition, MSG telah terbukti meningkatkan rasa kenyang bila dikombinasikan dengan protein, yang juga menjelaskan mengapa mi instan menjadi pilihan makanan yang menenangkan.

Kandungan MSG tentu cuma satu hal. Varian rasa yang beragam juga disebut-sebut membuat orang gandrung pada produk pangan satu ini. Hitung saja berapa banyak total varian rasa jika ada 20 perusahaan mi instan, dari skala besar hingga kecil yang bersaing di Indonesia, mulai dari Indofood, Wings Food, Conscience Food, ABC, PT Jakarana Tama, Nissin, dan Delifood.

Hal keempat yang andil menyumbang kecintaan orang pada mi instan adalah kebiasaan unik mukbang yang dipopulerkan oleh restoran dan warung-warung makan khas anak muda. Kita hari-hari ini mudah sekali menyaksikan restoran atau warung makan menawarkan pengalaman baru menikmati mi instan dengan berbagai topping, seperti keju, kornet, daging, dan lainnya. Bahkan, melampaui persoalan memasak, warung-warung ini juga menawarkan suasana yang nyaman, jaringan internet, ketersediaan jam operasional 24 jam, dan sebagainya.

Karena alasan di balik adiksi mi instan cukup berlapis-lapis, tampaknya saya sendiri tak akan berhenti berburu makanan ini, kendati harganya terus naik. Saya cuma berdoa agar Putin segera dapat hidayah dan menghentikan serangan ke Ukraina. Dengan begitu, harga gandum di pasar dunia yang kini melambung hingga US$335 per ton pada Maret 2022 bisa turun, sehingga orang-orang seperti saya bisa tetap mengonsumsi mi instan tanpa dibayangi kenaikan harga dan gandum yang mulai langka.

Comments