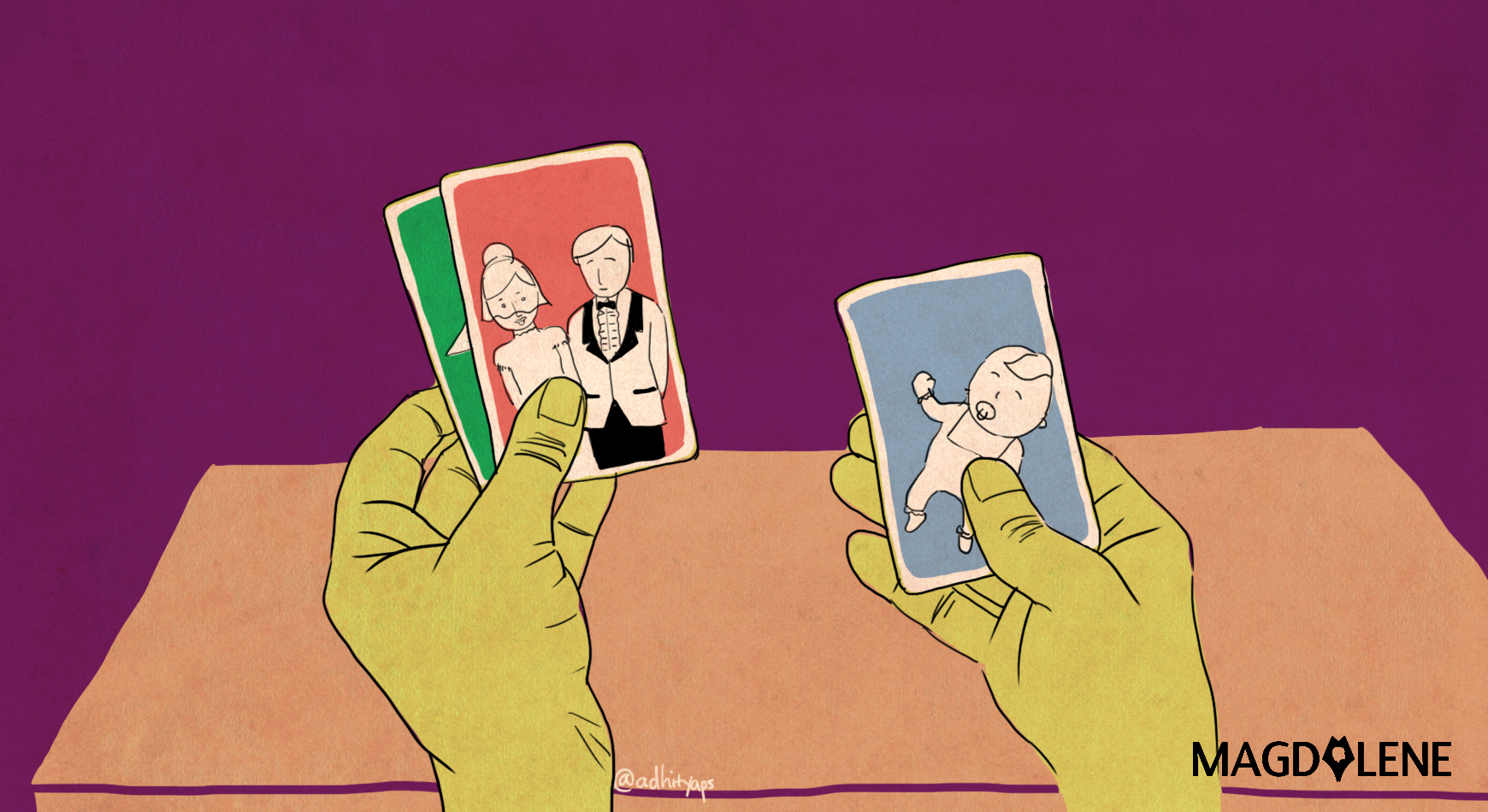

Setelah menikah, sama halnya dengan orang-orang yang sudah menikah pada umumnya, mereka akan bilang, “Kapan nyusul? Nikah tuh enak lho. Ada orang yang bisa dilayani setiap hari, tidur enggak lagi sendiri. Gurih.”

Masalah tidur tidak sendiri, saya pun sampai saat ini masih tidur dengan mama saya. Lagipula ini pernikahan, bukan rasa cimol pinggir jalan hingga kalian mengatakan hal ini merupakan hal yang “gurih”.

Kalau saya bertanya pada teman saya yang sebut saja baru menjalani usia pernikahan bulanan mungkin mereka akan menjawab, “Bahagia kok!” Tapi, apakah mereka benar-benar bahagia?

Suatu ketika, teman saya, R, mengatakan pada saya bahwa saya terlihat bahagia karena selalu jalan-jalan, tidak seperti dirinya yang selama 24 jam dan 7 hari harus berkutat dengan pekerjaan rumah tangga dan anaknya. Belum lagi suaminya yang selalu dinas bahkan di akhir pekan.

“Gue kangen pergi dan traveling tanpa ada yang rewelin. Sekarang, mau tidur nyenyak aja susah.”

Lain lagi dengan L, teman saya yang rezeki kariernya harus terhenti lantaran dia memilih untuk menikah. Beberapa lowongan pekerjaan sudah ia coba, puluhan wawancara ia datangi, namun kebanyakan perusahaan menolaknya dikarenakan statusnya sebagai seorang istri. Hingga pada suatu hari ia mengatakan, “Gue nyesel nikah, pekerjaan belum jelas kariernya gimana. Sekarang mau melamar ke mana-mana semua nolak karena gue sudah menikah. Tahu gini mending enggak usah nikah dulu.”

Lalu ada S, dia seorang jurnalis. Sejak mengenalnya di bangku kuliah, saya melihatnya sebagai seseorang yang penuh dengan ambisi, dan ingin menjadi seorang jurnalis andal macam Ira Koesno. Dia pernah magang di beberapa stasiun televisi hingga setahun terakhir ia akhirnya benar-benar menjadi seorang jurnalis di salah satu stasiun televisi swasta besar di Indonesia. Terselip rasa bangga melihatnya berhasil menjadi seseorang yang ia inginkan. Sampai ia mengumumkan mundur dari pekerjaan impiannya dan memutuskan untuk menikah. Alasannya sederhana, keluarga calon suami lebih menginginkan perempuan yang lebih banyak diam di rumah dan mengurus anak. Kalau mau melanjutkan kuliah S2 tidak apa-apa asal tidak bekerja sebagai seorang jurnalis karena “jam kerjanya tidak pasti.”

Dalam tulisan di akun media sosialnya, ia mengatakan, “Ini hal yang sangat berat. Saya memutuskan keluar dari pekerjaan saya sekarang karena saya akan menikah. Sebagai orang Sunda, menikah muda memang sudah menjadi mimpi saya.”

Lalu saya berkata padanya, “Too sad, lo merelakan mimpi lo hanya untuk sebuah pernikahan. Gue orang Sunda dan tidak punya rencana untuk menikah muda. Amat sangat disayangkan.” Dan jawabannya, “Life is choice, and I dare myself to let go off my dream, dan gue berhasil mengalahkan musuh terbesar gue yaitu sifat egois gue. Berat, tapi mau gimana lagi.” Dan semua itu ditutup dengan saya yang berkata, “Yeah, everyone has a choice, so have you J.”

Pertanyaannya muncul lagi, benarkah mereka benar-benar bahagia dengan keputusan mereka? Seorang teman saya mengatakan bahwa ketika kita menikah secara otomatis hidup kita akan berubah 180 derajat. Ketika menikah, perempuan biasanya akan lebih fokus mengurus keadaan rumah dan dapur dibanding laki-laki. Mungkin ia masih bisa menyelesaikan mimpi-mimpinya yang belum selesai sebelum menikah, tapi berapa besar persentasenya dibandingkan laki-laki?

Budaya patriarki kita yang menuntut perempuan di rumah, mencuci baju dan menyiapkan makanan bagi suami, serta menjadi tukang pijat setiap malam masih sangat kental. Belum lagi jika kita mengatakan tidak pada suami, katanya dosanya bisa sangat besar, sedangkan kita sering mengatakan tidak pada orang tua kita sendiri. Lalu mengapa suami lantas punya kedudukan lebih besar dibandingkan orang tua?

Ada lagi perkataan, “Maharnya gede ketika nikahin gue, gue dibeli mahal.” Kamu bukan barang yang diukur dengan mahal atau tidaknya sebuah mahar.

Lalu perkataan teman saya S yang mengatakan bahwa ia berhasil mengalahkan sifat egoisnya. Siapa yang sebenarnya egois? Dia atau calon suaminya?

Saya tidak sinis terhadap pernikahan. Saya ingin menikah, sangat ingin, dan saya siap untuk hal itu. Bukan pernikahannya yang harus dijauhi, tapi pasangan untuk ada bersama-sama dalam ikatan pernikahan ini yang harus dipilih dengan cermat. Jika kamu menemukan pasangan yang tidak menuntut ini itu, pasangan yang tidak mengacak-acak mimpi kita, pasangan yang mau mengerti dan mau untuk dimengerti, pasangan yang tidak suka melarang ini itu tanpa sebab, nikahi ia.

Karena saya percaya, di luar sana, laki-laki seperti itu masih ada. Dan ketika saya menemukannya, saya akan berkata, “Ya, saya bahagia dengan pernikahan saya.”

Kanya Suryadewi adalah seseorang yang senang membaca buku dan bercita-cita ingin menjadi penulis dan hidup di Yogyakarta. Semua tulisannya bisa dilihat di blog miliknya kutipankanya.wordpress.com

Comments