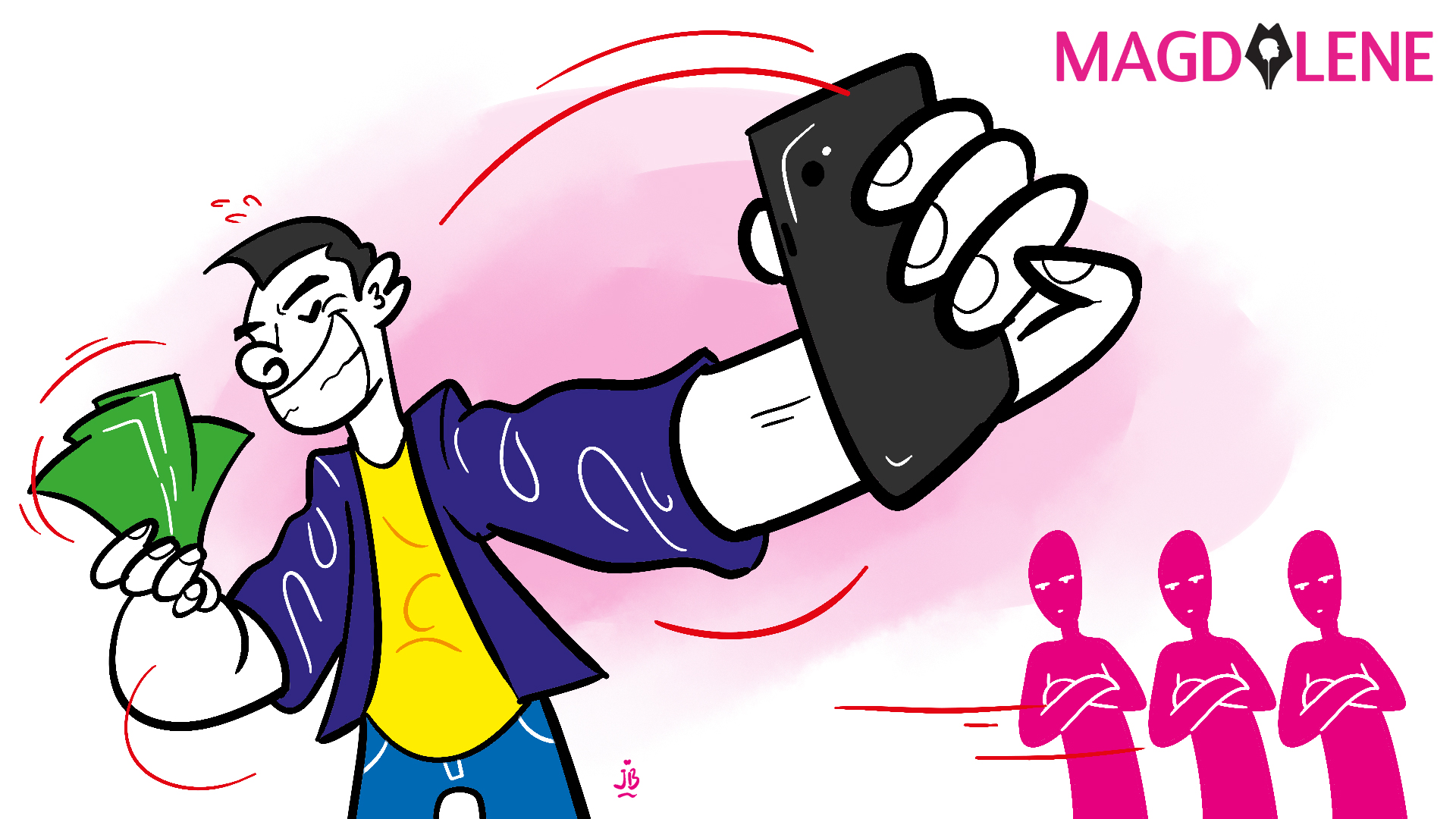

Perkara flexing kekayaan masih jadi topik yang laris, sekaligus mengundang perdebatan di media sosial. Sebut saja konten wawancara penghasilan pebisnis asuransi, yang katanya mencapai ratusan juta hingga satu miliar rupiah.

Video tersebut juga membahas apa saja yang para pebisnis lakukan dengan uang sebanyak itu. Ketiganya mengaku menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari cicilan mobil dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), menyekolahkan anak, hingga kebutuhan sekunder seperti berbelanja.

Belakangan, konten itu diduga merupakan promosi perusahaan asuransi, untuk merekrut lebih banyak pegawai. Ada juga yang mengungkap salah satu dari mereka adalah co-founder Ternak Uang—platform belajar investasi saham dan atur keuangan. Enggak sedikit warganet menilai, konten itu berupa fearmongering atau manipulasi ketakutan akan resesi, untuk jualan kelas investasi.

Terlepas dari tujuan produksinya, sebenarnya video penghasilan pebisnis asuransi itu membuktikan, konten flexing kekayaan akan tetap mencuri perhatian netizen. Kenyataannya, itu bukan konten viral yang pertama.

Masih ingat voxpop “Berapa Harga Outfit Lo?” yang banyak digarap Youtuber? Dari banyaknya narasumber, enggak sedikit yang mengaku jika ditotal, harga pakaian mereka mencapai jutaan rupiah. Bahkan, ratusan juta rupiah bagi narasumber yang notabene adalah figur publik.

Meskipun untuk berpenampilan stylish enggak harus merogoh kocek dalam, sejumlah orang justru melakukannya. Kondisi ini mempertegas adanya hypebeast culture, di mana pecinta fesyen rela mengeluarkan banyak uang untuk tampil dengan streetwear bermerek. Umumnya, mereka mengenakan pakaian dengan logo merek yang ditampilkan secara terang-terangan.

Bagi sejumlah orang, menggunakan pakaian yang memiliki harga jual tinggi adalah kebanggaan tersendiri. Alasannya karena menunjukkan status sosial, atau simbol atas pencapaian bahwa mereka mampu membeli barang mewah—yang belum tentu mencerminkan status sosialnya. Selain itu juga diyakini, mampu meningkatkan kepercayaan diri dan menawarkan sense of belonging.

Keinginan untuk menunjukkan status sosial ini semakin didukung oleh media sosial. Sebagai platform yang merupakan ruang publik, netizen memiliki kebebasan untuk mengakses dan memproduksi konten. Termasuk yang menyangkut materialisme.

Tanpa ragu, sejumlah figur publik dan influencer bahkan menunjukkan kemampuan finansialnya. Misalnya Arief Muhammad yang sering beli mobil, Rachel Vennya yang mengajak Okin—sewaktu berumah tangga—pergi ke Thailand naik jet pribadi, hingga Nagita Slavina yang menghabiskan jutaan rupiah untuk belanja kebutuhan rumah tangga.

Sementara netizen, adalah penikmat konten flexing kekayaan itu yang sedikit-sedikit mungkin termotivasi. Namun enggak dimungkiri, konten-konten tersebut kerap bikin sakit kepala. Sebab, ujung-ujungnya pertanyaan ini yang akan muncul: Kapan ya hidup mapan kayak mereka?

Terlebih sosok yang memiliki kemampuan finansial itu, didominasi oleh mereka yang tergolong dalam generasi Z dan milenial. Sebut saja Indra Kenz dan Doni Salmanan, yang kekayaannya tampak menjanjikan sebelum kasusnya terungkap.

Kalau pada akhirnya cuma menambah beban pikiran, lantas kenapa ya, kita tertarik dengan konten flexing kekayaan di media sosial?

Baca Juga: Banyak Orang Melakukan Flexing di Medsos, Apakah Ini Baik?

Tuntutan Pencapaian dan Kapitalisme

Sebagai generasi Z yang baru meniti karier, masalah kesuksesan sering jadi pembicaraan di lingkup pertemanan saya. Enggak sedikit teman-teman mendefinisikan kesuksesan dengan punya rumah, mobil, dan sejumlah uang. Dengan kata lain, mereka mengukurnya dengan kekayaan finansial.

Pada dasarnya, definisi itu dibentuk berdasarkan nilai-nilai individu. Sewaktu kecil misalnya, ketika melihat anak-anak lain punya mainan yang lebih bagus. Mungkin kamu berasumsi, atau orang tuamu mengatakan, anak-anak itu datang dari keluarga berlatar belakang ekonomi menengah ke atas. Kemudian, orang tua menasihati untuk sekolah yang pintar supaya jadi orang sukses. Biar hidup lebih nyaman, katanya.

Secara enggak langsung, saat itu kesuksesan sedang diasosiasikan dengan uang. Akhirnya muncul pemahaman, mereka yang memiliki kekayaan finansial mencerminkan orang sukses.

Dari situ kemudian muncul berbagai tuntutan pencapaian. Mulai dari punya tabungan Rp100 juta di usia 25, sampai udah nyicil rumah dan punya mobil saat menginjak 30 tahun. Semua tolok ukurnya hampir ditentukan dengan uang, yang juga dipengaruhi oleh percakapan dan konten flexing kekayaan di media sosial.

Jasmine Teer, wakil presiden dari Small Girls—firma komunikasi kreatif di Amerika Serikat—sepakat dengan hal tersebut. Dalam wawancaranya bersama CNET, Teer mengatakan media sosial membawa perubahan dalam pemahaman masyarakat mengenai kekayaan finansial.

“Dulu masyarakat lebih paham kalau orang yang latar belakang ekonominya menengah ke atas, memang hidupnya lebih berkecukupan,” kata Teer.

Sementara saat ini, media sosial banjir dengan konten seputar kehidupan orang-orang kelas atas. Hal itu memengaruhi cara netizen memandang realitas kesehariannya. Mereka mendambakan kehidupan yang lebih layak, seperti para kreator atau warganet lainnya yang sering show off di media sosial. Sosok-sosok itu kemudian dijadikan motivasi dalam meraih kesuksesan.

Sebenarnya, menentukan tolok ukur kesuksesan berdasarkan kekayaan juga mendorong fenomena memamerkannya di media sosial. Pernyataan ini disampaikan Tara de Thouars kepada Detik.com. Ia mengatakan, kecenderungan untuk pamer tersebut berkaitan dengan meningkatkan citra diri, supaya lebih berharga di mata orang lain dan diterima di lingkungan.

Dari sini kita dapat menilai, bagaimana fenomena flexing kekayaan di media sosial seperti sebuah lingkaran. Yang artinya saling memengaruhi dan berdampak di sebuah lingkungan sosial.

Baca Juga: Kita Harus Berhenti 'Flexing' Soal Kekayaan

Terlepas dari tuntutan pencapaian, ada pengaruh kapitalisme dalam larisnya konten flexing kekayaan di media sosial. Pasalnya, media sosial mendorong penggunanya untuk mengejar ilusi ideal, sesuai yang dipotret di dunia maya. Hal ini dijelaskan oleh Fajar Bayu Aji dan Naupal Asnawi dalam penelitiannya.

“Ilusi tersebut hadir dalam dua bentuk, yakni komoditas barang dan pengalaman,” tulis Fajar dan Naupal dalam Refleksi Kritis atas Degradasi Autentisitas Masyarakat Media (2020).

Mereka mencontohkan pengalaman dalam penelitian tersebut berupa pop up experience, atau tempat-tempat yang menawarkan spot swafoto yang Instaworthy—alias layak jadi konten di Instagram. Sementara dalam hal barang, kita dapat melihat salah satunya lewat perkembangan fesyen. Untuk menjadi ideal, masyarakat akan berusaha mengejar gaya berpakaian sesuai tren.

Perkara hidup ideal untuk memenuhi tuntutan kapitalisme, kamu bisa melihatnya dari sosok Anna Delvey. Ia menyamar sebagai pewaris kaya asal Jerman, demi menyusup ke kalangan sosialita.

Aksi itu dilakukan sewaktu Delvey tinggal di New York pada 2013-2017. Selama itu juga, Delvey menipu banyak orang, bank, dan hotel dengan memanfaatkan kartu kredit maupun bank statement. Melansir People, Delvey juga telah mencuri sebanyak 275 ribu dolar AS, atau sekitar empat miliar rupiah.

Mungkin Delvey hanya satu dari segelintir orang, yang rela melakukan apa pun untuk menjadi bagian dari kelas atas. Sebab, nggak dimungkiri tingginya status sosial kerap dianggap lebih menarik untuk menjalin pertemanan baru. Namun, riset yang dilakukan akademisi Stephen Garcia, Kimberlee Weaver, dan Patricia Chen membuktikan sebaliknya.

Dalam The Status Signals Paradox (2018), ketiga peneliti menunjukkan, orang-orang justru menilai individu yang status sosialnya tinggi kurang menarik. Mereka cenderung menyukai individu yang statusnya netral. Penilaian itu berdasarkan gaya berpakaian seseorang, yang menggunakan barang-barang mewah.

Ini lantaran simbol status yang ditampilkan dalam barang-barang mewah, berkaitan dengan privilese. Hal tersebut dianggap sebagai bumerang ketika mencari teman baru. Sebab, orang-orang tidak ingin kalah dalam berpenampilan, atau berada di balik bayangan orang lain.

Status sosial yang enggak bisa menjamin terbentuknya relasi baru, justru membuktikan enggak seharusnya flexing kekayaan dijadikan salah satu tujuan untuk memenuhi pencapaian. Pasalnya, ada sejumlah dampak psikologis dari eksposur konten flexing kekayaan di media sosial.

Baca Juga: ‘Room Tour’ Rumah Nan Mewah di Tengah Pandemi: Tak Sensitif dan Tanpa Empati

Dampak Konten Flexing Kekayaan

Algoritme di media sosial bekerja dengan menyuguhkan konten yang relevan, dengan topik-topik yang sering diakses pengguna. Namun, Twitter punya ciri khasnya sendiri. Algoritme mereka bekerja dengan sejumlah variabel, seperti cuitan yang biasanya di-like dan retweet, orang-orang yang di-follow, kepopuleran sebuah tweet, hingga engagement tweet-nya.

Variabel itu menjelaskan, kenapa sejumlah tweet viral sering masuk ke lini masa Twitter kita. Meskipun, kamu enggak nge-follow topik atau orang tertentu. Termasuk konten-konten flexing kekayaan, yang selalu ramai dibicarakan.

Kalau menelusuri konten penghasilan pebisnis asuransi tadi, sebenarnya kamu enggak sedikit akan menemukan, orang-orang yang kontra atau mempertanyakan pendapatan mereka. Dengan kata lain, ada sejumlah tweet bernada negatif yang menanggapi konten tersebut.

Namun, karena interaksi itu dibangun melalui retweet dan replies, akhirnya engagement cuitan itu meningkat dan sampai ke timeline banyak orang. Hal ini menjelaskan, bagaimana algoritma “memaksa” netizen mengonsumsi konten tertentu, sekalipun topiknya sudah dihindari.

Pasalnya, konten-konten flexing kekayaan memiliki dampaknya tersendiri bagi psikologis. Contohnya stres dan cemas, akibat tuntutan untuk ikut memamerkan kekayaan di media sosial.

Di samping itu, juga ada keinginan untuk diakui oleh orang lain. Menyebabkan tekanan tersendiri, bila ekspektasi itu enggak terpenuhi, terus mengejar pencapaian sesuai target orang lain, hingga mengubah gaya hidup supaya bisa ikutan flexing.

Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara yang tepat untuk merespons kondisi ini?

Dr Olivia Remes, peneliti kesehatan mental di Cambridge University mengatakan pada Vogue, "Kenali dirimu sendiri dan apa yang dibutuhkan."

Menurut Remes, itu merupakan cara untuk mengetahui keinginan diri sendiri, atau tuntutan dari lingkungan sosial. Kemudian, lakukan yang diinginkan berdasarkan skala prioritas.

Misalnya ketika banyak orang menekuni hustle culture demi penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kamu belum tentu perlu menekuninya, selama kemampuan finansial masih mumpuni. Atau nominal tabungan yang ingin dicapai sudah terpenuhi.

Lebih dari itu, menjauhkan diri sejenak dari media sosial juga bisa menjadi opsi lain. Sebab, algoritme akan membuatmu terus terpapar konten flexing kekayaan, sekalipun udah nge-mute orang-orang dan pembahasan tertentu.

Jadi, kamu enggak perlu “patuh” lagi sama konten-konten flexing kekayaan di media sosial. Menikmati boleh, asal enggak menjadi tuntutan tersendiri.

Comments