Sepekan terakhir, FYP TikTok saya dipenuhi oleh tren “Miss Independent” yang menampilkan keseharian para perempuan pekerja di area SCBD, Jakarta Selatan. Identik dengan lanyard merek coach dan flat shoes bikinan Tory Burch, lengkap dengan Iphone, jam tangan Daniel Wellington, Mbak-mbak SCBD ini menggunakan lagu Ne-Yo itu untuk melukiskan keseharian mereka bekerja di “New York” Indonesia tersebut.

Komentar publik pun terbelah, tidak sedikit yang mengagumi dan berharap menjalani kehidupan ala Mbak-mbak SCBD, tapi banyak pula yang mengritiknya sebagai kesia-siaan. Maksudnya, akan bekerja di tempat prestisius manapun, para pekerja kerah putih ini tetap buruh dalam definisi yang lain. Mereka tetap akan jadi sekrup-sekrup kecil kapitalisme yang tak berdaya jika Omnibus Law sudah berbicara.

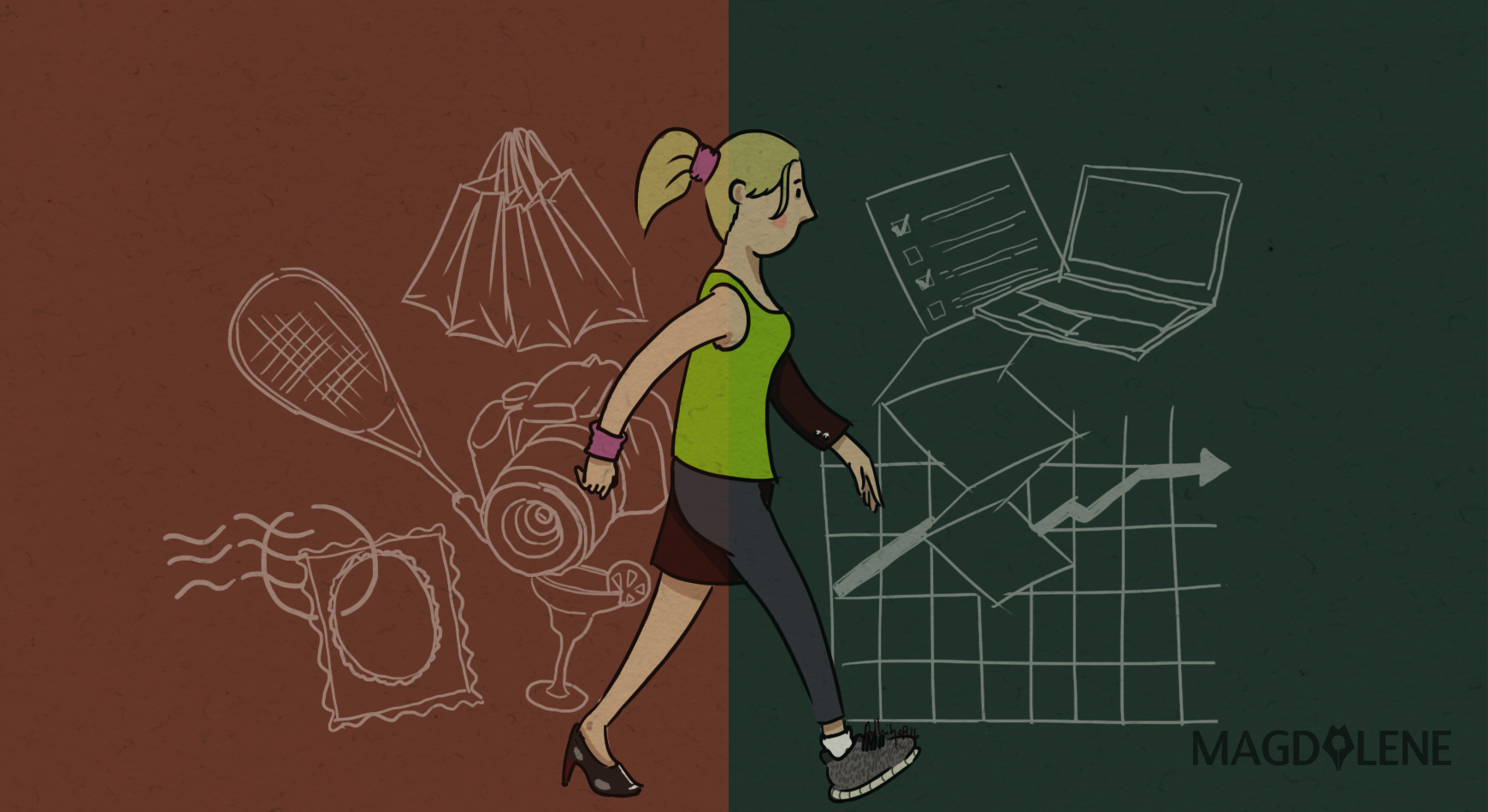

Melihat video Mbak-mbak SCBD, saya teringat masa di mana memutuskan untuk berangkat ke Jakarta sebagai fresh graduate demi bekerja kantoran. Syukur-syukur--pikiran naif kala itu--bisa memenuhi ambisi dream job di perkantoran SCBD. Setelah mencoba melamar ke beberapa tempat, akhirnya saya diterima bekerja di salah satu perusahaan asing ternama di Jakarta. Di awal bulan bekerja, saya masih merasa betapa kerennya menjadi perempuan muda mandiri yang bekerja di gedung bertingkat dengan gaya hidup mentereng.

Baca juga: Magdalene Primer: Apa Itu Omnibus Law dan Mengapa Kita Harus Waspada

Namun, ternyata menjadi Miss Independent versi Mbak mbak SCBD tidak berbanding lurus dengan jaminan masa depan dan keamanan bekerja sesuai harapan. Usai dua tahun bekerja sebagai pekerja kontrak, akhirnya saya memutuskan mundur saat saya ditawari untuk perpanjang kontrak kembali. Saya merasa itu keputusan tepat karena tidak ada jaminan saya akan diangkat sebagai karyawan tetap. Pilihan yang ada saat itu hanyalah menjadi pekerja kontrak tanpa ada batas waktu, mengingat tidak ada kewajiban dari perusahaan untuk mengangkat pekerja kontrak sebagai pekerja tetap. Apalagi setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi berlaku sejak November 2020 lalu.

Kesan saya dari UU Cipta Kerja, aturan itu memungkinkan para pekerja kantoran untuk bisa dikontrak tanpa batas waktu alias jadi karyawan prekariat selama-lamanya sampai perusahaan bosan atau sampai kita mati. Hiks. Hal itu ditunjukan dengan dihapusnya Pasal 59 dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 59 ayat 1 berbunyi: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu."

Dalam ayat 4 ditegaskan: "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun."

Selain ketidakpastian lamanya masa kontrak, pembatasan bidang usaha yang bisa dialihdayakan pun tidak lagi dibatasi. Sebelumnya bidang usaha yang bisa dialihdayakan diatur dalam Pasal 66 ayat 1 yang berbunyi: “Pekerja/ buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi."

Namun lagi-lagi, dalam Undang Undang Cipta Kerja, pasal tersebut dihapus. Sebelum berlakunya Undang Undang Cipta Kerja, alih daya hanya boleh digunakan dalam sektor pekerjaan penunjang, seperti operator telepon, satpam, atau tenaga pembersih. Namun dengan dihapusnya Pasal 66 ayat 1 tersebut, maka semua jenis pekerjaan, semua lini produksi, tanpa ada batas, bisa dialihdayakan. Ini termasuk bidang usaha yang berkaitan langsung dengan core bisnis perusahaan tersebut.

Baca juga: Omnibus Law, RUU Halu, UU ITE: Demokrasi Sedang di Bawah Ancaman

Dengan berlakunya Undang Undang Cipta Kerja ini, aspek lain yang juga bisa terdampak salah satunya adalah work life balance bagi para pekerja kantoran. Setelah bekerja full day dari Senin hingga Jumat, akhir pekan yang seharusnya menjadi waktu tenang bagi para pekerja untuk menikmati hari bersama keluarga atau teman terancam berkurang. Pasalnya, dalam Pasal 81 angka 21 Undang Undang Cipta Kerja, ketentuan waktu kerja dibagi menjadi dua skema. Yang pertama, skema 7 jam kerja per hari dan 40 jam kerja per minggu untuk 6 hari kerja setiap minggunya; atau skema kedua, 8 jam perhari dan 40 jam per minggu untuk 5 hari kerja setiap minggunya. Jadi ketika perusahaan menetapkan untuk tetap masuk di Sabtu, itu tidak lagi dianggap sebagai lembur, meski dengan catatan setiap hari pekerja bekerja hanya selama 7 jam kerja.

Tidak hanya libur mingguan, cuti panjang yang seharusnya menjadi hak pekerja setiap 6 tahun pun dihapus. Di aturan yang sebelumnya, Istirahat panjang atau cuti besar bagi pekerja disebutkan secara detail yakni sekurang-kurangnya dua bulan diberikan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing satu bulan. Sedang dalam Undang Undang Cipta Kerja Istirahat panjang atau cuti besar diatur dalam perjanjian kerja bersama antara pekerja dan perusahaan.

Beberapa aturan dalam Undang Undang Cipta Kerja tersebut tentu saja berdampak pada banyak aspek kehidupan sehari hari dan juga masa depan para pekerja. Bekerja tanpa adanya kepastian masa berakhir kontrak menyebabkan banyak pekerja harus berjibaku mencari lowongan kerja baru menjelang masa perpanjangan kontrak lantaran tidak adanya kepastian apakah kontrak mereka akan diperpanjang atau tidak. Kesehatan mental pun jadi taruhan besar dengan aturan ini.

Pada akhirnya, para pekerja harus melindungi dirinya sendiri dari imbas berlakunya Undang Undang Cipta Kerja yang merugikan secara total. Jadi pesan saya buat Mbak-mbak SCBD, selama negara menolak hadir dalam memberi rasa aman kepada warganya untuk bekerja demi mencapai kemandirian, sebaiknya kita tetap rawat kecemasan bersama. Mbak-mbak, wong kita ini sama-sama buruh kok.

Comments