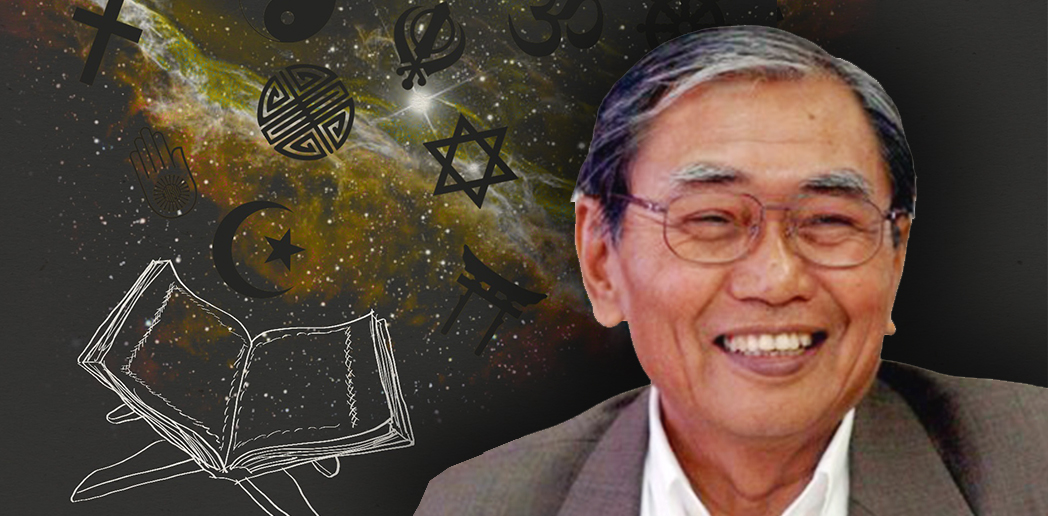

Dalam peringatan haul ke-15 wafatnya Nurcholish Madjid (Cak Nur), yang meninggal dunia pada 29 Agustus 2005, saya diminta berbicara dalam forum online tentang pandangan Bapak Pemikiran Islam Modern itu dalam isu gender. Sudah lama saya dan beberapa teman feminis muslim bertanya-tanya, apakah Cak Nur punya pandangan soal ini?

Hal itu muncul karena sangat jarang kami mendapati karya Cak Nur tentang isu feminisme dan gender. Dr. Budhy Munawwar Rahman, salah seorang murid paling dekat dengan Cak Nur mengirimkan tulisannya yang dimuat dalam jurnal Titik-Temu Vol. 1, No. 1, 2008 tentang pandangan Cak Nur soal gender. Dalam tulisan itu, Budhy mengakui Cak Nur memang jarang bicara soal gender. Menurutnya, hanya ada dua tulisan yang secara eksplisit membahas tema ini. Pertama, isu jilbab, dan kedua, isu nikah beda agama.

Dalam isu jilbab, Cak Nur menyatakan bahwa itu tradisi Arab. Saya bersetuju dengan pandangan Cak Nur ini. Bahwa di dalamnya mengandung nilai kebaikan, kepantasan, atau identitas kemusliman, bahkan politik, kebiasaan berpakaian itu bisa saja diberi makna baru sebagai hal yang dianggap baik bagi perempuan Muslim. Namun secara hukum, menurut Cak Nur, itu bukanlah hal yang diwajibkan.

Dalam isu pernikahan beda agama, Cak Nur bahkan menjadi “tekstualis”. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran, perempuan muslimah boleh menikah dengan lelaki ahlul kitab. Debat muncul dalam memaknai siapa yang disebut ahlul kitab itu.

Karena pandangan eksplisit Cak Nur dalam isu gender begitu terbatas, pertanyaannya kemudian, apakah Cak Nur tidak menganggap isu ini penting? Kalau Cak Nur begitu peduli pada isu-isu ketidakadilan dalam dunia modern, bukankah isu gender adalah isu yang terhubung dengan tiga tema besar Cak Nur: Keislaman, Keindonesiaan dan kemodernan?

Ada yang menduga, mungkin Cak Nur memang jarang menghadapi “kasus-kasus” kenestapaan perempuan. Perempuan-perempuan yang datang kepada Cak Nur adalah mereka yang telah “selesai” dengan urusan dapur mereka. Keluarga Cak Nur dan Mbak Omie Komariah Madjid adalah contoh keluarga harmonis di mana istri tak ditinggalkan di rumah. Mbak Omie berkembang menjadi pribadinya sendiri yang bebas memilih pendidikan, karier, dan menjadi teman diskusi yang setara untuk Cak Nur.

Baca juga: Apakah Aisyah Seorang Feminis?

Lalu, bagaimana kita dapat mengetahui pandangan Cak Nur dalam soal ini? Secara epistemologi, pada saat seseorang wafat, maka pada detik itu pula ia telah menjadi teks. Kita tak dapat menanyakan dan mengonfirmasi pandangannya lagi. Karena telah menjadi teks, maka seluruh kehidupannya menjadi bahan baku untuk kita baca dan kita tafsirkan. Sedekat apa pun Mbak Omie, dan putra putri mereka, Nadia dan Mikail, atau sahabatnya seperti Mas Tom, atau para muridnya seperti Budhy, kepada Cak Nur, mereka “hanyalah” para penafsir Cak Nur.

Sumber teks itu bukan hanya catatan tertulisnya. Seluruh perjalanan hidupnya dari sejak lahir hingga wafat, merupakan sumber teks bagi para penafsirnya. Dalam menafsirkan itu, pegangan utamanya adalah metodologi. Kita bisa menggunakan kajian biografi, analisis konten, atau bahkan hermenetik atas karya- karyanya.

Tradisi intelektual

Ada tiga momentum perjumpaan saya dengan Cak Nur: di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciputat tempat Cak Nur beraktivitas di tingkat cabang sebelum menjadi ketua PB HMI; di Paramadina Pondok Indah; dan di proyek Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang “Pandangan Dunia Ulama Indonesia”. Dalam proyek itu Cak Nur merupakan peneliti ahli bersama sejumlah peneliti senior di LIPI seperti sejarawan Taufik Abdullah.

Di Ciputat sebenarnya saya tak bertemu langsung dengan Cak Nur. Saya masuk Ciputat tahun 1977-1978 ketika Cak Nur sudah berangkat ke Chicago. Jadi saya hanya mendengar nama beliau dari kakak-kakak senior saya di HMI Ciputat. Belakangan saya tahu lebih jauh dari suami saya, Ismed Natsir, yang kebetulan hadir ketika Cak Nur menyampaikan pidato Kebudayaan di TIM yang kemudian menjadi kontroversi dengan slogan “Islam Yes, Partai Islam No”.

Penuhanan-penuhanan paling membahayakan untuk perempuan adalah penyembahan, ketundukan kepada suami, kepada rasa aman semu seperti jabatan, pangkat, anak dan status perkawinannya.

Di HMI, kami diminta membaca pemikiran Cak Nur yang tertuang dalam Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP) HMI. Ini sebuah bacaan “berat”. Satu hal yang jelas Cak Nur wariskan di HMI Ciputat adalah tradisi intelektual: Diskusi, menulis di media, membaca isu-isu sosial terbarukan, dan berdebat. Namun dengan getir saya harus katakan, sebagai anggota sayap perempuan HMI (Kohati), saya, atau mungkin teman-teman Kohati lainnya, tidak mendapatkan bekal dari Cak Nur tentang isu-isu kritis yang dihadapi perempuan saat itu. Tak pula kami dapatkan dari abang-abang atau kakak-kakak senior para pelanjut Cak Nur di HMI Ciputat. Harap diingat, itu di ujung tahun 70-an.

Isu perburuhan yang menyangkut para buruh perempuan sudah mulai mengemuka, juga isu pelanggaran hak reproduksi dalam pemaksaan keluarga berencana oleh rezim Orde Baru. Tapi seperti umumnya organisasi perempuan, kami terkooptasi oleh ideologi Orde Baru bahwa perempuan ideal adalah ibu dan istri. Dengan kata lain, meminjam istilah Julia Suryakusuma, saat itu Orde Baru sedang lucu-lucunya mengejawantahkan konsep budaya Jawa bercampur dengan budaya organisasi militer tentang peran istri sebagai pendamping. Maka tak perlu heran jika nama buletin Kohati HMI Cabang Ciputat yang saya pimpin judulnya “Rangkaian Melati”.

Dalam perayaan hari-hari nasional untuk memperingati perjuangan perempuan, kegiatannya persis Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)—merangkai bunga, lomba menggulung kemben, mewiron, berhias/bersanggul tanpa melihat cermin, atau memasak bagi anggota HMI laki-laki, yang ditutup dengan ceramah yang kerap mengukuhkan “panca dharma wanita”.

Perjumpaan saya yang lain dengan Cak Nur adalah di Paramadina Pondok Indah. Ketika itu, Paramadina sangat aktif membuka kelas-kelas tematik. Itu terjadi kira-kira di awal tahun 90-an. Pada saat itu saya sudah mendalami isu feminisme dan gerakan feminis. Saya sudah mendengar pandangan-pandangan para intelektual feminis muslim dunia internasional seperti Rif’at Hassan, Fatema Mernissi, dan belakangan amina wadud.

Di Paramadina saya sempat diminta bicara The Tao of Islam karya Sachiko Murata tentang konsep keseimbangan maskulin dan feminin dengan mengadopsi sifat-sifat Tuhan. Juga mengisi acara paling bergengsi di Paramadina yaitu KKA (Klub Kajian Agama) tentang Islam dan kesehatan reproduksi. Pertanyaan hipotesisnya, jika Cak Nur tak peduli pada isu gender, mengapa forumnya diizinkan bicara isu gender?

Baca juga: Kyai Husein Muhammad Sang Ulama Feminis

Tauhid sebagai nilai utama

Sumber penafsiran paling autentik tentu saja karya tulisnya. Cak Nur adalah intelektual yang sangat produktif. Para muridnya seperti Budhy Munawwar Rachman, Kautsar Azhari Noor, dan Wahyuni Nafis kemudian mendokumentasikan karya-karya tersiar Cak Nur yang berjumlah lebih dari 5.000 halaman itu ke dalam ensiklopedia Karya Lengkap Nurcholish Madjid. Dari sana, antara lain saya mempelajari bagaimana pandangan Cak Nur dalam isu gender.

Ada sejumlah tema yang secara konsisten dikemukakan Cak Nur dan menjadi bangunan teori serta metodologi cara mendekati persoalan dengan menghubungkan teks (keagamaan) dengan realitas. Sebagai “Neo Modernis” Cak Nur mengakrabi teks keagamaan klasik (kitab kuning) dengan cara baca baru (filsafat, sosiologi dll). Lahirlah pandangan-pandangannya yang relevan dengan isu yang muncul di era modern seperti isu dehumanisasi manusia pada kaum buruh, isu kepemimpinan di dunia modern, demokrasi sebagai nilai dan praksis, pendidikan, paham kebangsaan, dan seterusnya. Saya menafsirkan karya-karya Cak Nur itu dengan kacamata gender dan feminisme. Hasilnya, saya bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana sikap dan pandangan Cak Nur dalam isu keadilan bagi kaum perempuan.

Pertama, di seluruh tulisannya, cak Nur meletakkan tauhid (monoteisme) sebagai nilai paling utama, paling esensial. Dalam NDP HMI, saya melihat itu menjadi pembahasan nomor satu dari delapan nilai yang bermuara pada nilai insan kaamil, atau insan cita. Nilai tauhid yang ditawarkan Cak Nur diletakkan dalam satu tarikan nafas dengan kebebasan. Manusia yang bertauhid harus terbebas dari ancaman, pemaksaan, atau koersi yang memaksakan seseorang mengambil sembahan lain selain Tuhan. Itu bisa berbentuk pemujaan terhadap jabatan, kedudukan, pangkat, keluarga, bani/trah, anak, pasangan atau harta.

Bagi Cak Nur, dalam bacaan saya, tauhid dan kebebasan manusia adalah dua muka dalam satu mata uang. Kebebasan tanpa nilai tauhid hanya melahirkan tirani dan kesombongan. Itu adalah sifat yang terus menerus dikritik oleh Cak Nur sebagai perbuatan zalim. Dalam advokasi kesetaraan gender, nilai tauhid dan kebebasan sangat mendasar dan esensial. Itu adalah nilai paling penting sekaligus pegangan untuk transformasi agar perempuan terbebas dari penuhanan-penuhanan yang lain.

Cak Nur telah meletakkan nilai-nilai dan fondasi kokoh dalam pemenuhan keadilan bagi perempuan: Tauhid, kemerdekaan/kebebasan, keadilan, pluralisme/inklusi, kesetaraan, serta kemanusiaan dan peradaban.

Dalam struktur masyarakat patriarkal yang mengutamakan lelaki atau meletakkan perempuan secara subordinat, penuhanan-penuhanan paling membahayakan untuk perempuan adalah penyembahan, ketundukan kepada suami, kepada rasa aman semu seperti jabatan, pangkat , anak dan status perkawinannya. Banyak perempuan mampu terbebas dari kekerasan dan kekhawatirannya ketika mereka berhasil mengenyahkan sembahan lain selain Allah. Namun masih lebih banyak yang terbelenggu oleh tuhan-tuhan kecilnya yang berubah menjadi hantu, terutama para patriark di sekelilingnya.

Kesetaraan dan kemanusiaan

Nilai kedua adalah pluralisme dan inklusi. Nilai ini senantiasa hadir dalam tulisan atau ceramah Cak Nur sebagai nilai yang prinsip dalam isu kemanusiaan. Pluralisme adalah konsekuensi logis dari nilai tauhid. Jika yang maha kuasa hanya Allah, maka makhluknya tak bisa menjadi tuhan. Kedudukan mereka niscaya setara, sama-sama sebagai makhluk. Kesetaraan adalah dalil atas adanya nilai pluralisme. Sebab kesetaraan memastikan semua orang sama di hadapan Tuhan dan mengakui akan adanya keragaman. Kesetaraan dalam isu keadilan gender adalah satu nilai yang diperjuangkan sebagai dasar untuk mendapatkan keadilan.

Ketiga adalah kemanusiaan dan peradaban. Penghapusan diskriminasi berbasis prasangka gender dapat kita gali dari pandangan Cak Nur yang menolak praktik itu atas dasar apa pun—suku, ras, agama, dan sejenisnya. Bagi Cak Nur, hal itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan peradaban. Diskriminasi berbasis apa pun, bagi Cak Nur adalah pengingkaran atas kemuliaan manusia yang memiliki kesadaran/akal tentang kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, dan hanya manusia yang memahami nilai kemanusiaannya yang bekerja untuk peradaban.

Berdasarkan hal itu, kita tinggal melanjutkannya dengan melihat jenis -jenis diskriminasi dengan basis-basis apa pun. Kita tinggal meneruskannya dengan melihat praktik diskriminasi yang digunakan untuk menindas seperti perbedaan gender, keadaan fisik, atau status-status sosial yang diciptakan manusia seperti perkawinan.

Dengan melakukan kajian atas teks yang diwariskan Cak Nur ini, kita dapat menafsirkan bahwa Cak Nur telah meletakkan nilai dan fondasi kokoh dalam pemenuhan keadilan bagi perempuan. Nilai-nilai itu adalah tauhid, kemerdekaan/kebebasan, keadilan, pluralisme/inklusi, kesetaraan, serta kemanusiaan dan peradaban.

Comments