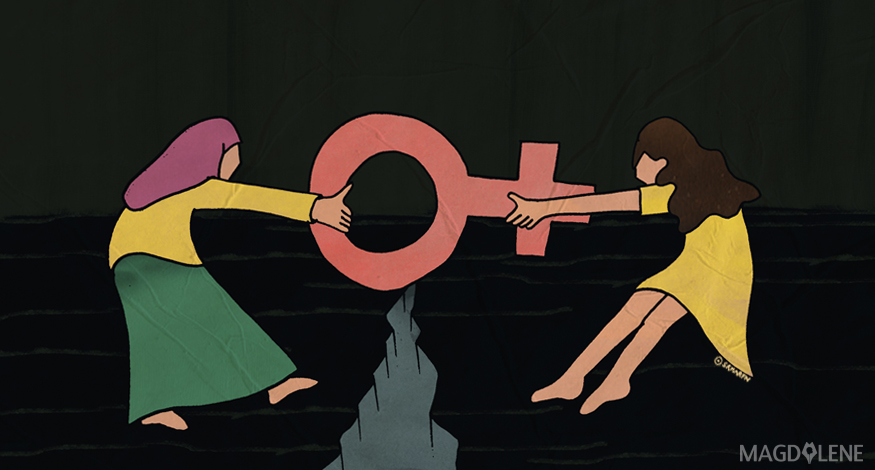

Sejumlah aktivis perempuan dan hak asasi manusia mengatakan bahwa wacana perubahan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga merupakan sebuah kemunduran dalam pemenuhan hak perempuan yang telah dimandatkan dalam konvensi global.

Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Azriana Manalu mengatakan bahwa perubahan nama tersebut merupakan pelanggaran mandat Konvensi Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada 1984.

"Kami ingin menegaskan pentingnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan mengembalikan mandat kementerian ini kepada mandat pemberdayaan perempuan," ujar Azriana pada wartawan, usai diskusi publik “Peringatan Hari Ratifikasi CEDAW di Indonesia” di Jakarta, Selasa (30/7).

Azriana mengutip pemberitaan yang melaporkan usulan Menteri KPPA Yohana Yembise pada awal 2019 kepada Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat yang membawahi isu agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Yohana berargumen bahwa perubahan nama menjadi “ketahanan keluarga” membuat negara dapat menjangkau tidak hanya perempuan dan anak, tetapi juga laki-laki.

Ani Soetjipto, pengamat politik dan isu perempuan dari Universitas Indonesia, mengatakan bahwa wacana itu muncul karena meningkatnya konservatisme agama di Indonesia yang ingin mengembalikan perempuan ke ranah domestik.

“Wacana ini harus dilihat bahwa ada perebutan makna keluarga oleh kelompok konservatif. Namun logika yang ditawarkan oleh kelompok tersebut sesat, karena SDM perempuan tidak bisa ditingkatkan bila ia dikembalikan ke ruang domestik lagi,” ujar Ani.

“Hal ini dapat merugikan pertumbuhan kualitas sumber daya perempuan di Indonesia,” tambahnya.

KPPA telah mengalami beberapa kali pergantian nama. Pada awalnya, Kementerian ini bernama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (1978-1983), dan berubah menjadi Kementerian Urusan Peranan Wanita (1983-1998).

Baca juga: Surat Terbuka untuk Ibu Yohana Yembise

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirudin mengatakan, kata “peranan wanita” dipakai oleh rezim Orde Baru karena wawasan Indonesia pada waktu itu hanya terbatas pada peranan wanita, dan belum memperhatikan hak-haknya.

"Ketika reformasi, kesadaran masyarakat dan aktivis gerakan perempuan mulai bangkit. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Kementerian Wanita berubah menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan menterinya, Khofifah Indar Parawansa, memiliki latar belakang Studi Kajian Gender di Universitas Indonesia, jadi kesadaran gendernya tinggi," ujar Mariana kepada Magdalene.

Kemajuan tersebut mundur lagi pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). Kementerian Pemberdayaan Perempuan hampir dibubarkan untuk perampingan kabinet, dan isu perempuan masih dianggap tidak penting sehingga lebih baik dimasukkan ke kementerian lain, ujar Mariana.

Pada periode kedua SBY, nama Kementerian berubah menjadi KPPA yang menurut para aktivis perempuan membuat lembaga itu mengalami kemunduran dalam pemenuhan hak asasi perempuan.

"Saat itu aktivis perempuan sangat menentang hal ini, dan kami berikan banyak argumen, salah satunya mandat dari CEDAW. Tetapi pada akhirnya, SBY malah menambahkan mandat perlindungan anak ke Kementerian ini, jadinya mandatnya ganda. Kami kembali mengingatkan jika pun ada anaknya, ya anak perempuan. Konteksnya women’s issue, tapi di sini malah diartikan anak secara umum," tambah Mariana.

Di masa kepemimpinan Joko Widodo periode pertama (2014-2019), aktivis perempuan kembali menekankan bahwa mandat perlindungan anaknya jangan dikaitkan dengan isu perempuan, namun protes itu diabaikan.

Meski perubahan menjadi Kementerian Ketahanan Keluarga masih merupakan wacana, namun sudah sering dicetuskan di publik dan menurut Mariana merupakan pernyataan yang serius, perlu dikoreksi, diperhatikan, dan dipikirkan ulang.

"Lebih baik kita berpikir, mandat utama kementerian ini adalah pemberdayaan perempuan yang tertuang dalam CEDAW. Pengetahuan tentang hak asasi perempuan sekarang ini juga semakin jauh dari masyarakat. Karena semakin ke sini, masyarakat tidak mengerti bagaimana hak asasi perempuan tersebut, maka dari itu perlu kembali disosialisasikan terutama tentang CEDAW," ujar Mariana.

Baca juga: 20 Tahun Reformasi dan Narasi Gerakan Perempuan

Sosialisasi CEDAW

Konvensi CEDAW merupakan perjanjian internasional yang terdiri dari 16 pasal substantif, ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1979 yang bertujuan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di dunia.

Indonesia sendiri telah meratifikasi CEDAW pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan diskriminasi terhadap perempuan Indonesia.

Sejak adanya CEDAW, organisasi non pemerintah menggunakan hal ini sebagai alat perjuangan dan pembelaan pada perempuan. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW, Indonesia berkewajiban untuk mengimplementasikan seluruh hak asasi Perempuan seperti yang tercantum dalam konvensi ini, dan berkewajiban juga untuk memberikan laporan secara berkala kepada Komite CEDAW.

Implementasi dari ratifikasi CEDAW sebelum ini sudah banyak membantu berkembangnya gerakan perempuan dan mendorong terciptanya beberapa peraturan dan kebijakan. Beberapa di antaranya adalah pembentukan Komnas Perempuan pada 1998, Instruksi Presiden terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional di tahun 2000, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada 2004.

Mantan anggota Komite CEDAW periode 2001-2004, Sjamsiah Achmad, menekankan agar pengetahuan tentang konvensi CEDAW kembali disosialisasikan dalam hal ini ke lembaga-lembaga seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), karena persoalan perempuan saat ini sudah menjadi isu interseksional antar sektor.

"Selain itu, pusat studi kajian perempuan juga perlu mengajarkan tentang CEDAW, karena masih banyak juga yang tidak tahu hal ini," ujarnya pada diskusi publik tentang CEDAW.

Comments