Waktu saya bilang ke Nenek kalau kelak saya mau menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil (Capil) saja tanpa ada resepsi, dia melarang keras. Katanya, “Nanti kamu dikira hamil duluan!”

Lalu saya turunkan tuntutan. Saya bilang, boleh ada resepsi, tapi yang diundang tidak boleh lebih dari 100 orang. Ternyata, saya masih ditolak. Katanya lagi, “Nanti calon suami kamu dikira enggak bermodal!”

Akhirnya, saya menyerah dan bilang, “Enggak usah nikah aja sekalian!”

Pilihan ini jelas ditolak mentah-mentah. Sebelum dibilang durhaka sampai dicoret dari Kartu Keluarga, saya menghentikan pembicaraan hari itu dengan hati tak keruan.

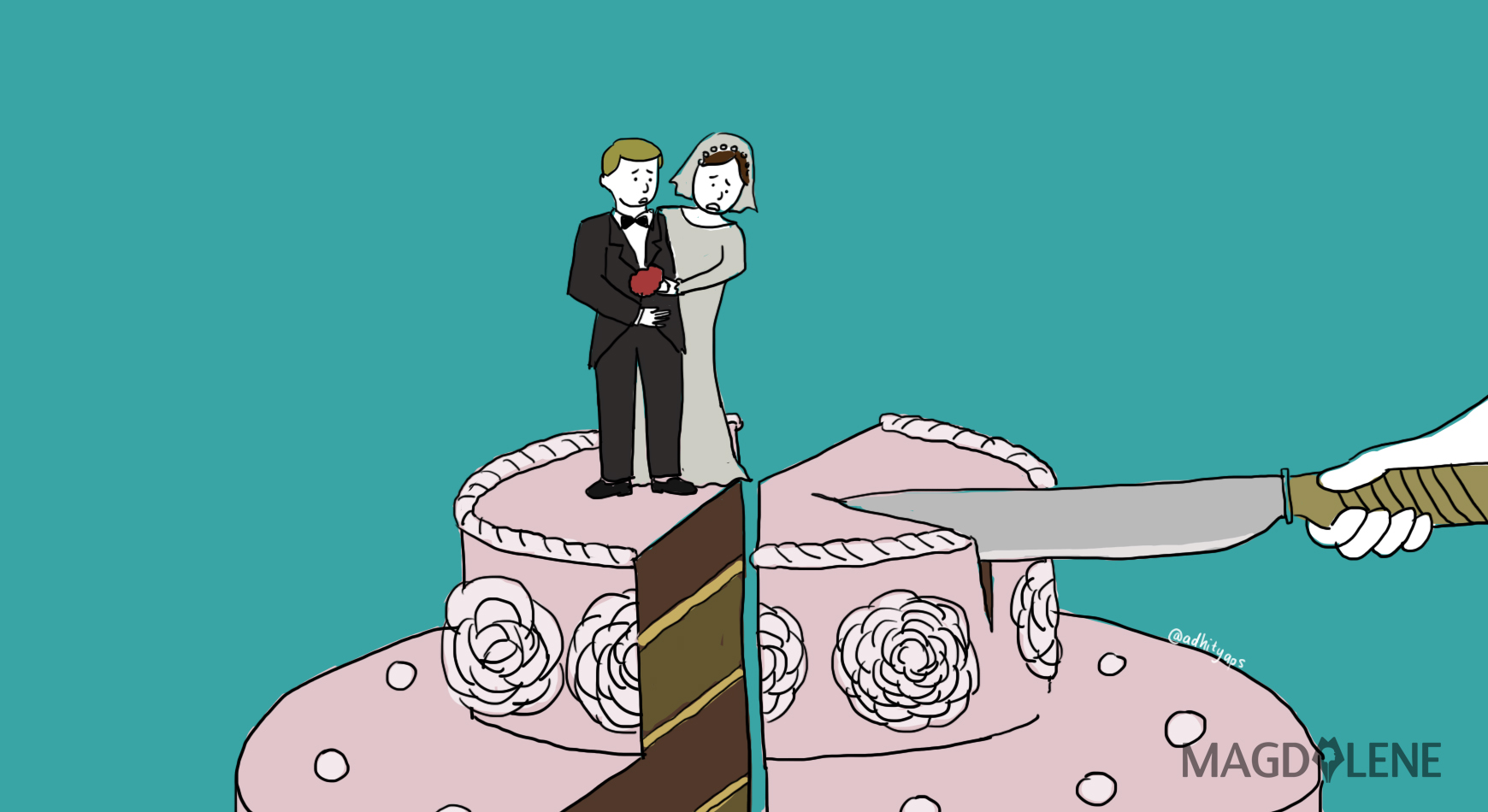

Salah satu tantangan terbesar tinggal di Indonesia adalah terpaksa mendengar berbagai tuntutan masyarakatnya. Tuntutan itu bisa merambah ke urusan yang sangat personal seperti pernikahan. Banyak pasangan yang dituntut untuk merayakan pernikahan dalam bentuk resepsi.

Jika ada pasangan yang menikah tanpa mengadakan resepsi, muncul berbagai kecurigaan dan hal tersebut jadi bahan gunjingan keluarga besar dan tetangga. Seperti apa yang nenek saya bilang tadi. Kalaupun iya, sebenarnya juga bukan urusan orang lain, bukan?

Orang-orang yang menghindari dicap enggak modal oleh keluarga pasangan membuka peluang makin besar buat industri pernikahan untuk mendulang untung. Kira-kira, kenapa biaya menikah di Indonesia semakin hari semakin mahal? Saya pikir, bukan menikahnya yang mahal, melainkan gengsinya.

Redistribusi kekayaan

Resepsi pernikahan ala Indonesia sudah punya standarnya sendiri, yang kemudian berbalik jadi sebuah tuntutan: Katering makanan 4 sehat 5 sempurna, gubuk kambing guling sampai es krim, dekorasi meriah, pakaian pengantin yang glamor, baju seragam keluarga, sampai tamu undangan sedikitnya 500 orang. Kalau kateringnya tidak enak dan “lengkap”, nanti jadi bahan omongan. Jika tidak mengundang kenalan dan kerabat orang tua, nanti diprotes. Pernikahan jadi ajang memberi makan malam buat ratusan orang yang belum tentu kita kenal.

Padahal perhelatan pernikahan seharusnya diserahkan pada setiap pasangan. Ada yang menganggap resepsi penting buat dilaksanakan; ada juga yang memandangnya sekadar langkah opsional karena menurut mereka, yang terpenting adalah akad/pemberkatan pernikahan. Belum lagi perencanaan keuangan setiap orang dan pasangan yang berbeda-beda. Ada yang memang mampu mengalokasikan banyak uang untuk kebutuhan pernikahan, ada pula yang memilih mengalokasikannya untuk kebutuhan lain.

Pernikahan seharusnya jadi momen yang membahagiakan buat kita dan pasangan. Kalau terus dituntut ini-itu, lama-lama yang ada malah perasaan tertekan.

Baca juga: Menikah untuk Menyenangkan Siapa?

Resepsi pernikahan nan mewah sebenarnya sah-sah saja selama orangnya mampu dan sudah mempunyai perencanaan keuangan yang matang. Tapi meskipun pasangan tersebut tajir melintir, apa tidak sebaiknya dilakukan redistribusi kekayaan supaya biaya pesta itu lebih bermanfaat buat yang lebih memerlukan? Uang ratusan juta sampai Rp2 miliar untuk pesta sehari semalam rasanya lebih baik diberikan untuk kelompok miskin, korban bencana alam, dan sebagainya.

Coba bayangkan, ketika kita memilih membuat resepsi pernikahan mewah, kita bisa berpesta dan duduk nyaman di gedung yang megah, menyajikan banyak makanan yang sering kali tidak habis dan berujung terbuang sia-sia. Sementara di luar sana, ada segelintir orang yang harus makan dari makanan sisa di bangunan yang tidak beratap.

Alokasi kebutuhan lain

Ada hal lain tentang biaya resepsi pernikahan yang menurut saya jauh lebih penting, yaitu banyaknya kebutuhan rumah tangga baru yang harus dipenuhi. Sebut saja biaya administrasi pernikahan, tempat tinggal, perabotan, dan biaya hidup sehari-hari. Belum lagi kalau kemudian memutuskan untuk mempunyai anak. Kebutuhan yang harus dipenuhi jadi bertambah, seperti biaya persiapan kehamilan, biaya kehamilan (cek kandungan rutin, biaya persalinan, dan sebagainya), biaya hidup anak, biaya sekolah anak, dan masih banyak lagi.

Profesor ekonomi Francis-Tan dari Singapura dan Hugo M. Mialon dari Singapura pernah meneliti soal pernikahan dan menuliskannya dalam buku berjudul ‘A Diamond is Forever’ and Other Fairy Tales: The Relationship between Wedding Expenses and Marriage Duration (2014). Mereka membuktikan bahwa jumlah uang yang dihabiskan untuk biaya pernikahan berbanding terbalik dengan durasi pernikahan. Semakin banyak uang yang dihabiskan untuk biaya pernikahan, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk bercerai. Penelitian ini dilakukan terhadap 3.000 orang yang sudah menikah.

Ini satu lagi validasi agar kita tidak jorjoran mengeluarkan uang sampai berutang sana-sini buat resepsi pernikahan, yang sebenarnya sekadar bersifat simbolis dan seremonial. Kalau memang berniat untuk berbagi kebahagiaan, tak perlulah sampai memberatkan diri sendiri dan keluarga. Cukup mengusahakan acara berjalan lancar dan sederhana dengan dihadiri oleh kerabat terdekat. Paling tidak, adakanlah resepsi yang sesuai anggaran dan tidak memberatkan (tentunya bukan yang setara anggaran satu provinsi ya).

Baca juga: 5 Hal Kurang Berfaedah dalam Persiapan Pernikahan

Beauty vlogger Suhay Salim bisa menjadi contoh karena berani memilih konsep pernikahan yang tak lazim dilakukan di Indonesia. Tanpa prosesi bertele-tele, Suhay dan pasangan resmi tercatat sebagai suami dan istri di KUA. Pasangan itu juga tidak memakai kostum glamor jutaan rupiah, suvenir pernikahan yang lucu yang harganya selangit, atau katering buat ratusan orang yang cuma sebagian saja kita kenal.

Banyak anak muda yang mengidam-idamkan pernikahan anti-ribet dan anti-mahal seperti pernikahan Suhay, meski terang-terangan mengaku pesimis bisa merealisasikannya. Sebenarnya, siapa saja bisa mewujudkan itu selama siap menerjang cercaan dan tanda tanya masyarakat, menghilangkan gengsi, dan bersikap masa bodoh dengan tuntutan tak beralasan itu. Menutup telinga dari berbagai omongan buruk memang selalu jadi tantangan, tapi bukan mustahil untuk dilakukan selama kita sudah meluruskan niat tentang menikah itu sendiri.

Hal yang bisa kita lakukan adalah mengajak orang tua dan keluarga duduk bersama, berdialog baik-baik untuk membahas rencana kita. Kita bisa memberikan pengertian dengan cara yang dewasa bahwa kita sudah memproyeksikan rencana masa depan kita, khususnya perencanaan keuangan.

Kita bisa menyampaikan berapa anggaran yang sudah kita dan pasangan siapkan untuk kebutuhan pernikahan, sampai biaya kebutuhan mendatang yang harus kita penuhi. Jangan pula lupa untuk mengapresiasi keinginan orang tua dan keluarga untuk membantu membiayai pernikahan kita, setelah menyampaikan keinginan kita untuk merencanakan dan membiayai pernikahan sendiri.

Pada akhirnya, yang menentukan kualitas sebuah pernikahan adalah usaha dan kekuatan pasangan itu, bukan orang lain. Sedih, senang, marah, atau kecewa sepenuhnya jadi tanggung jawab diri kita dan pasangan. Faktor eksternal seperti omongan orang dan keluarga sesungguhnya hanyalah bumbu. Jangan sampai kelak terpikir atau terucap penyesalan karena sudah menghabiskan banyak uang buat resepsi, tapi akhirnya berpisah dan bercerai juga (meski bercerai itu punya banyak faktor penyebab). Toh, esensi dari sebuah pernikahan adalah bagaimana rumah tangga itu berjalan kelak. Bukan ajang reuni, sedekah, apalagi pamer harta dan gengsi.

Kepada pasangan saya kelak, daripada menghabiskan uang buat biaya resepsi, lebih baik uangnya kita pakai buat beli rumah saja, ya. Itu pun kalau memang jalannya adalah menikah. Kalau tidak, ya, tidak apa-apa.

Comments