Kepercayaan bahwa kodrat perempuan adalah menjadi ibu terngiang lagi baru-baru ini saat saya membaca novel The Joys of Motherhood karya Buchi Emecheta, seorang perempuan kulit hitam kelahiran Nigeria. Novel ini langsung meroket menuju jajaran atas novel favorit saya karena begitu membumi dan relevan dengan realitas sebagai perempuan. Tiap lembar dari novel Emecheta tersebut membuat saya berkontemplasi dengan diri sendiri, mengenai makna menjadi seorang perempuan di tengah masyarakat yang kerap melekatkan peran gender yang dianggap sebagai bagian dari fitrah seorang perempuan, sehingga mereka tidak bisa lepas dari ikatannya.

The Joys of Motherhood mengisahkan kehidupan Nnu Ego, anak perempuan Agbadi, seorang kepala suku yang dihormati oleh rakyatnya. Sejak kecil, Nnu Ego dididik untuk menjadi seorang perempuan yang layak dipinang oleh laki-laki dengan mahar yang mahal sebagai sebuah bentuk kesuksesan orang tua yang. Tidak hanya itu, ia pun diajarkan bahwa keberhasilan dirinya sebagai perempuan terletak dari bagaimana dia bisa menjadi seorang ibu yang baik dalam pandangan patriarki, salah satunya dengan memiliki anak laki-laki.

Baca juga: Mainan Beridentitas Gender Lebih Berisiko dari yang Kita Pikir

Situasi ini terdengar sangat familier dan tidak jauh berbeda dengan realitas masyarakat Indonesia, dengan pandangan yang mengikat kuat perempuan untuk menikah dan memiliki anak. Budaya Jawa, misalnya, menetapkan bahwa pencapaian terbesar orang tua adalah ketika mereka telah menghantarkan anak perempuannya ke jenjang perkawinan dan momong cucu dari anak perempuannya. Pandangan ini kemudian dibalut sedemikian rupa dengan dibalut dogma agama yang pada akhirnya memunculkan sebuah miskonsepsi kodrat yang mengatakan bahwa perempuan hanya bisa menjadi utuh sebagai seorang manusia jika dirinya menjadi seorang ibu.

Ann Oakley, feminis dari Inggris yang juga seorang ibu, mengatakan bahwa miskonsepsi kodrat yang begitu melekat di dalam masyarakat mengenai peran perempuan sebagai ibu berakar pada konsep motherhood biologis yang terdiri dari tiga lapis keyakinan. Keyakinan pertama adalah bahwa semua perempuan harus menjadi ibu. Keyakinan ini mendapat kredibilitasnya dari bagaimana sejak dini, perempuan dididik untuk menjadi ibu melalui manifestasi nilai-nilai feminitas seperti kasih sayang, lemah lembut, dan tidak egois--dirinya hidup untuk keluarganya bukan untuk dirinya sendiri. Anak perempuan diberikan boneka, mainan masak-masakan yang sebenarnya medium yang diberikan orang tua untuk mengajarkan mereka menjadi seorang ibu ketika dewasa nanti.

Oakley berpendapat, jika saja orang tua tidak memberikan boneka untuk anak perempuannya, jika sekolah dan media massa tidak berusaha sekuat tenaga mencoba mentransformasikan anak perempuan menjadi anak perempuan normal (baca: anak perempuan feminin yang ingin menjadi ibu), maka anak-anak perempuan tidak akan tumbuh menjadi perempuan yang merasa perlu atau harus menjadi seorang ibu untuk mendapatkan rasa penghargaan terhadap diri.

Menurut Oakley, kebutuhan yang seharusnya dirasakan oleh perempuan untuk menjadi ibu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan ovari atau rahim, melainkan karena perempuan dikondisikan secara sosial dan kultural untuk menjadi ibu.

Baca juga: Julia Suryakusuma: Tentang Ibu, Menjadi Ibu, dan Ibuisme

Peran perempuan dalam masyarakat

Miskonsepsi kodrat mengenai peran perempuan sebagai ibu pun berlanjut pada keyakinan kedua bahwa ibu memerlukan anak-anaknya. Hal ini berdasarkan keyakinan bahwa secara kodrati, perempuan dilahirkan dengan naluri keibuan mereka, padahal Oakley sendiri berpendapat bahwa apa yang disebut naluri ibu sebenarnya tidak ada. Hal ini saya amati sendiri dari banyak teman-teman maupun saudara yang baru menjadi ibu, ternyata memiliki pengetahuan yang sangat minim atau bahkan tidak mengetahui sama sekali cara menyusui atau mengurus anak mereka yang sakit.

Kemampuan perempuan seputar cara menyusui atau merawat anak yang sakit bukan berdasarkan naluri ibu yang mereka miliki, tetapi justru karena mereka mengobservasi dan mempelajari apa yang mereka lihat dari anggota keluarga mereka sendiri. Naluri ibu itu muncul karena pengalaman dan rutinitas yang ada, sama halnya dengan yang kita rasakan ketika sudah lama bekerja di suatu bidang tertentu. Secara naluriah, ketika ada suatu kendala menerjang, kita akan bekerja dan bertindak sesuai dengan pengalaman dan rutinitas yang sudah kita kerjakan berulang kali tanpa diselimuti rasa panik berlebihan.

“Kebutuhan yang seharusnya dirasakan oleh perempuan untuk menjadi ibu tidak ada hubungannya dengan kepemilikan ovari atau rahim, melainkan karena perempuan dikondisikan secara sosial dan kultural untuk menjadi ibu.”

Hal ini memperlihatkan bahwa pada kenyataannya, ibu bukan dilahirkan, melainkan dibuat dari konstruksi sosial budaya yang ada. Naluri ibu tidak pernah ada di dalam jiwa raga seorang perempuan, namun naluri ibu baru muncul ketika kita sudah menjadi ibu dan mengalami pelbagai macam kendala dalam mengurus anak-anak kita.

Naluri ibu sebagai keyakinan lapis kedua kemudian diperkuat dengan keyakinan ketiga bahwa anak-anak memerlukan ibunya, yang menurut Oakley sendiri adalah fitur yang paling mengopresi perempuan. Keyakinan ini mengandung asumsi bahwa ibu biologis adalah yang paling dibutuhkan oleh anak-anaknya dan bahwa anak-anak, terutama anak-anak kecil membutuhkan perawatan dari ibu biologis mereka.

Oakley mengatakan bahwa ibu sosial sama efektifnya dengan ibu biologis. Hal ini bisa saya buktikan sendiri lewat beberapa teman-teman saya yang merupakan anak adopsi, dan nyatanya bisa berkembang dengan baik secara emosional dan intelektual. Selain itu, anak-anak sebenarnya lebih membutuhkan apa yang disebut dengan collective mothering di mana ada dua orang dewasa (apa pun gendernya) yang terlibat dalam proses pertumbuhan anak dibandingkan dengan pelibatan sepihak perempuan dalam membesarkan anak.

Baca juga: Mengadili Naluri Keibuan dalam Kasus Pembunuhan Bayi

Menurut pandangan Oakley, yang dibutuhkan oleh anak adalah orang dewasa yang dapat menjalin hubungan dekat dengan anak-anak di mana mereka, serta tempat untuk bergantung yang dapat menyediakan mereka perawatan, yang dapat pula mendisiplinkan, mengakui, dan merayakan keunikan di dalam diri mereka. Hal ini bisa dilakukan oleh pasangan heteroseksual, homoseksual, atau unit keluarga dalam bentuk apa pun yang bisa mendidik dan merawat anaknya dengan baik lewat collective mothering yang mereka lakukan bersama-sama.

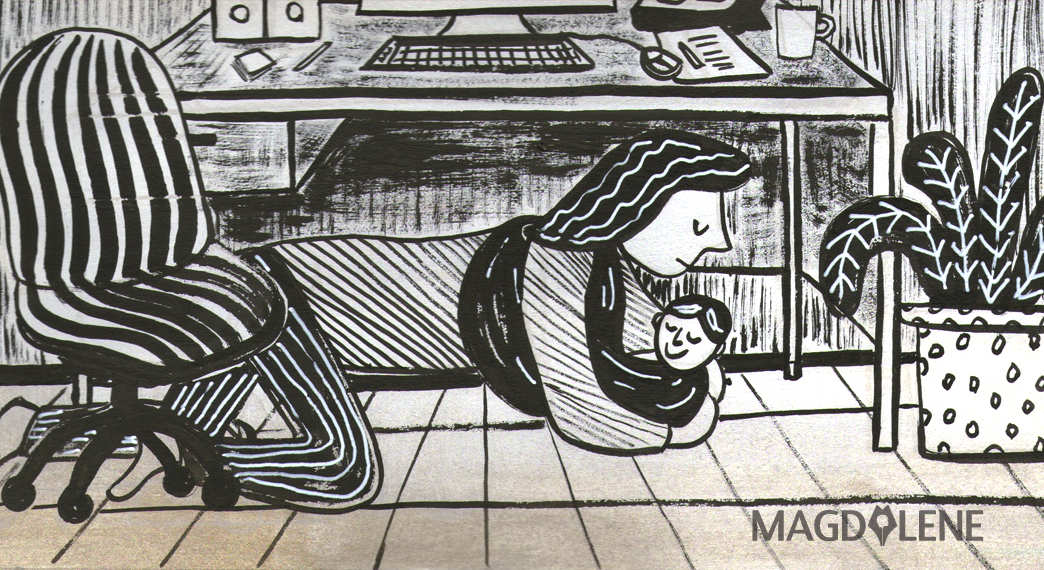

Melalui tiga lapis keyakinan di atas, saya menyimpulkan bahwa menjadi seorang ibu bukanlah sebuah peran kodrati yang senantiasa harus diampu semua perempuan karena alat reproduksi yang mereka miliki. Keharusan perempuan menjadi seorang ibu pada akhirnya lebih kepada merupakan konstruksi sosial budaya yang justru kembali mengopresi kaum perempuan. Perempuan pun ditekan sedemikian rupa dan mengalami tekanan luar biasa jika dirinya belum menikah, mempunyai anak, dan menjadi ibu yang baik sesuai dengan pandangan patriarki walaupun pada kenyataannya tidak semua perempuan ingin menikah dan mempunyai anak.

Comments