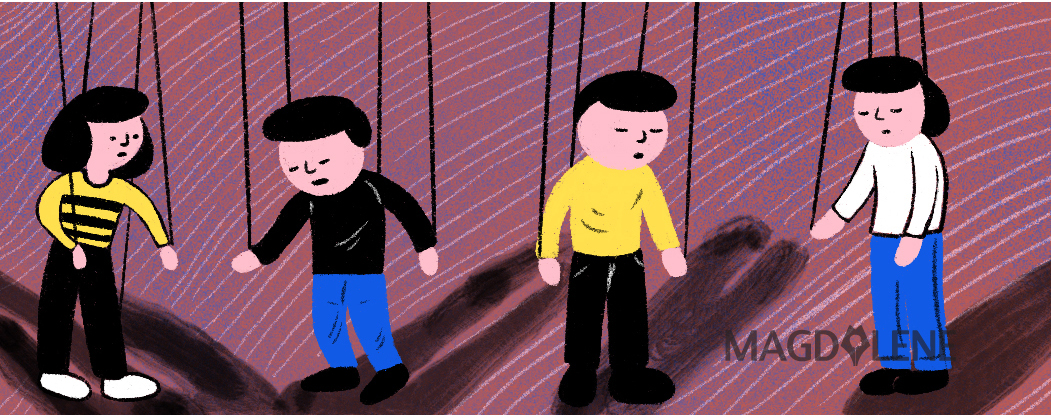

Bulan Maret 2019, genap sudah saya satu tahun memasuki dunia pekerjaan. Sejak lulus kuliah, yaitu di akhir Februari 2018, tak terhitung seberapa sering saya mendengar istilah "budak korporat". Beberapa teman juga sempat melabeli saya sebagai budak korporat; semacam istilah yang digunakan untuk mendefinisikan mereka yang bekerja dari hari Senin hingga Jumat di sebuah perusahaan dan menjalani rutinitas pekerjaan yang cenderung statis.

Sebagai bumbu drama terhadap definisi ini, beberapa budak korporat kerap dianggap "bisanya cuma disuruh-suruh atasan", dipaksa lembur, dan menerima remunerasi bulanan yang nyaris tidak sebanding dengan energi dan waktu yang didedikasikan.

Beda halnya dengan mereka pengusaha muda atau pekerja lepas yang tidak perlu sempit-sempitan di kereta, tanpa paparan debu Jakarta, dan keluh keringat mengarungi macet ibu kota di bawah teriknya matahari.

Label budak korporat ini bahkan sudah menjadi sebuah guyonan yang lazim diucapkan oleh mahasiswa tingkat akhir dan fresh graduate. "Bentar lagi lulus, udah siap jadi budak korporat?" atau "Semangat ya besok Senin, balik lagi jadi budak korporat". Sebuah istilah yang memiliki stigma negatif ini masih dijadikan bahan bercanda, walaupun saya masih bingung di mana unsur humornya? Hingga akhirnya saya sampai di titik jengkel.

Saya sudah lelah mendengar seruan budak korporat. Sebut saya sensitif atau hiperbola, tapi kata-kata itu terdengar merendahkan di telinga saya.

Apabila kita melakukan sesuatu karena hal tersebut dapat menyuntikkan rasa bahagia, meningkatkan kemampuan, juga menambah ilmu, saya rasa kita tidak dapat menyebut bahwa pekerjaan itu adalah sebuah bentuk perbudakan.

Baca juga: Selama Bukan Pemilik Modal, Kita adalah Buruh

Ada orang kantoran pada umumnya yang bekerja dari jam 8 pagi hingga 5 sore, terkadang harus lembur atau bahkan bekerja di akhir pekan, dan memiliki pendapatan yang beda tipis dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tetapi ia memang ingin meniti karier di industri tersebut.

Bagaimana dengan mereka yang bekerja sebagai so-called budak korporat tetapi pekerjaan tersebut sesuai dengan passion dan ambisinya? Sebuah cita-cita yang dipegang teguh sejak remaja, sebuah ambisi yang sudah mengakar menjadi identitas. Apakah kita akan tetap melabeli mereka sebagai seorang budak?

Kalaupun ada orang-orang yang memang mendedikasikan waktu dan energinya untuk perusahaan tempat ia bekerja, mengapa kita menghakimi mereka? Boleh jadi sebenarnya diri kita sendiri adalah seorang pengabdi terhadap suatu hal, hanya saja kita terlalu malu untuk mengakuinya.

Mungkin salah satu dari kita ternyata adalah pengabdi terhadap ambisi, kekuasaan, atau uang yang menerapkan prinsip "the end justifies the means" atau rela melakukan apa pun untuk mencapai tujuannya, termasuk cara-cara yang tidak sehat. Bisa jadi salah satu dari kita adalah budak terhadap cinta, sehingga logika berpikir sudah mati suri, tidak bisa lagi mengambil keputusan yang masuk akal.

Di sisi lain, predikat keren justru melekat pada mereka yang bekerja di perusahaan start up atau rintisan. Berkembangnya budaya dan fenomena start up yang menjadi bahasan seksi saat ini membuat mereka yang mendedikasikan waktu dan tenaganya di start up justru akan dilihat sebagai orang yang pintar dan keren, dengan gaji besar, lingkungan kerja yang seru, serta pekerjaan yang tidak membosankan. Padahal mereka yang bekerja di start up juga kerap mendapatkan beban pekerjaan yang tinggi, dituntut untuk terus mengikuti laju perusahaan yang lari secepat kuda, dan bekerja lembur.

Tingginya daya saing, meroketnya angka target, dan besarnya tekanan sudah menjadi beberapa faktor penyumbang stres di antara para pekerja start up. Di balik gedung-gedung perusahaan unicorn tersebut, terdapat para pekerja yang mungkin sudah lelah berlari, sesuatu yang tidak akan pernah mereka tampilkan ke Instagram.

Lalu, bagaimana dengan mereka yang secara kasual melabeli diri mereka sendiri sebagai budak korporat? Mungkin hal ini tidak terlalu mengganggu karena label tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Setidaknya dia tidak memberi label di kepala orang lain dan menganggapnya sebagai candaan belaka.

Baca juga: 6 Hal yang Perlu Diperhatikan ‘Freelancer’ Baru

Namun saya tetap terganggu dengan label ini. "Iya nih budak korporat banget deh gue, kerja terus bagai quda", adalah kalimat mengeluh yang dikatakan kepada teman lewat obrolan secangkir kopi, sembari mendengarkan live music, dan mendokumentasikannya melalui iPhone 11.

Saya tidak nyaman dengan orang-orang yang melabeli orang lain dengan istilah negatif dan merasa itu tidak masalah, karena itu tidak baik-baik saja. Orang-orang terlalu terbiasa menggunakan kata-kata yang merendahkan sehari-hari, namun mereka mempertanyakan tingkat stres di Jakarta yang terus meningkat dari hari ke hari.

Memang perlu saya akui, berdasarkan kesaksian dari teman, bahwa beberapa perusahaan belum memiliki fasilitas yang optimal bagi pekerjanya. Tapi tidak sedikit orang-orang yang merantau dan mengadu nasib di Jakarta, meniti karier dari bawah, bekerja sesuai ambisi untuk mengejar cita-cita, bekerja siang dan malam karena mengemban peran sebagai tulang punggung keluarga.

Tidak sedikit juga mereka berhasil menemukan rumah kedua yang nyaman, yaitu lingkungan kantor yang baik untuk berkembang sehingga dapat bertahan selama belasan tahun. Bagi saya, pekerjaan dan kantor itu kurang lebih sama seperti jodoh; ada faktor cocok-cocokan yang berperan penting di sini.

Saya memiliki kriteria tersendiri mengenai lingkungan pekerjaan serta atasan yang baik seperti apa, dan hal ini tentunya berbeda dengan kriteria orang lain. Ketika kita bekerja dengan giat, dengan alasan apa pun di hati dan pikiran kita, tidak ada dari kita yang pantas dipanggil budak.

Ilustrasi oleh Karina Tungari

Comments