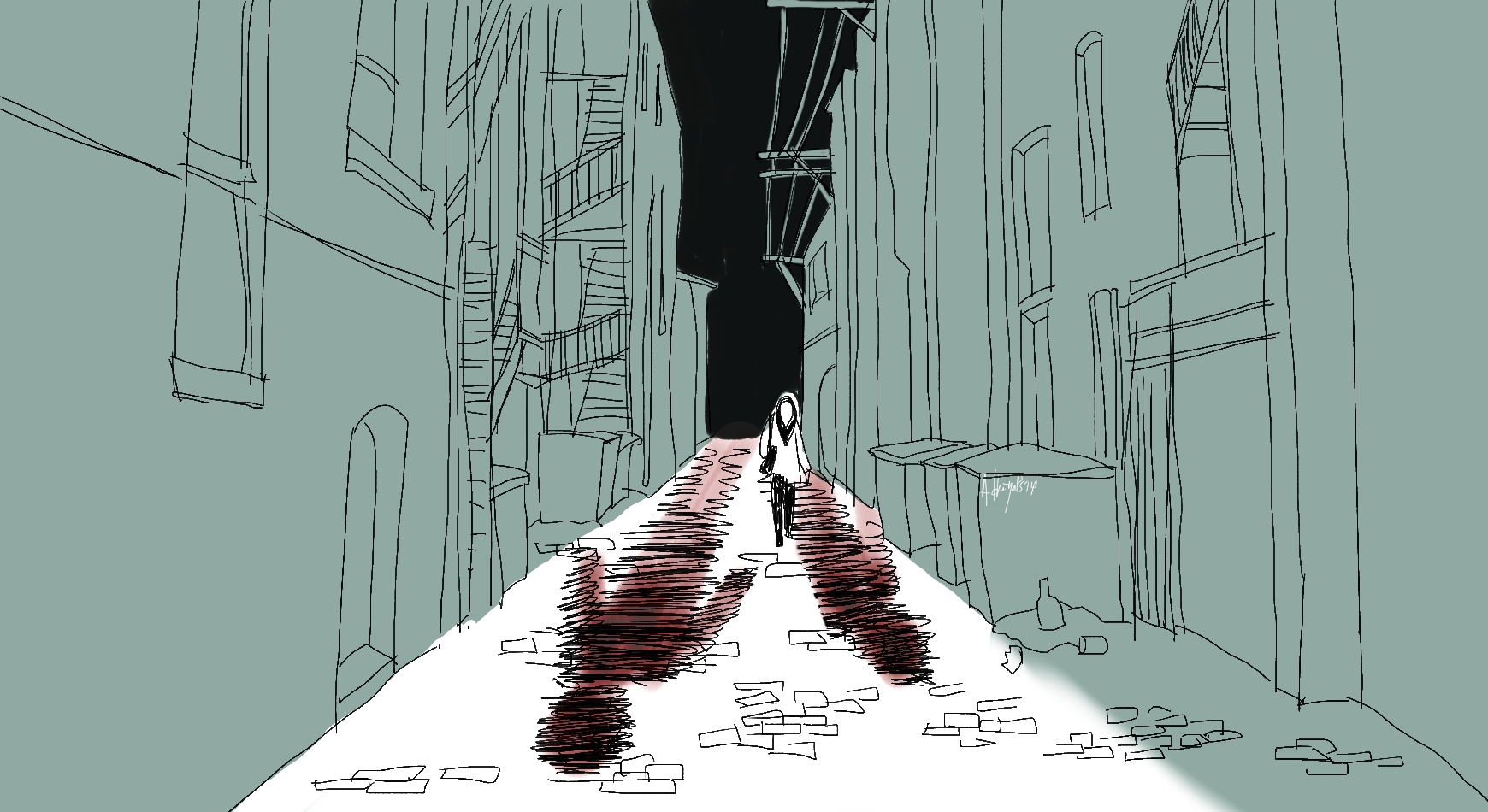

Hingga saat ini, “Dewi” masih belum berani kembali bekerja kantoran akibat stalking atau penguntitan yang dilakukan dua mantan pacarnya. Perempuan berusia 31 tahun ini rutin mengunjungi psikiater karena pernah mencoba bunuh diri dan sering kali histeris ketika mengingat kejadian itu.

“Pada tahun 2017, ketika saya masih berpacaran, pacar saya pernah menguntit di kegiatan organisasi, ke kantor, rumah, dan bahkan rumah sahabat saya. Dia memaki-memaki saya ‘pelacur’ di hadapan banyak orang hanya karena saya berinteraksi dengan laki-laki lain,” ujarnya kepada Magdalene.

“Namun, kadang dia memanggil-manggil nama saya dan menangis untuk meminta maaf. Intinya dia akan mencari perhatian dan membuat saya malu,” katanya.

Setelah hubungan keduanya putus, aksi penguntitan ini tidak otomatis berhenti. Dewi menggambarkan bagaimana mantan pacarnya pernah datang ke rumah tanpa diundang lalu membanting foto berpigura, vas bunga dan barang pecah belah lainnya di ruang tamu.

Pada 2018, dia menjalin relasi baru dan sialnya kembali mendapatkan pengalaman buruk akibat stalking.

“Setiap kali menguntit saya ke tempat-tempat di mana saya berada, dia selalu berkata bahwa saya wajib melaporkan semua kegiatan saya. Handphone dan medsos saya juga dicek. Dia follow semua followers saya di media sosial. Akhirnya saya memutuskan utk menonaktifkan Facebook dan Instagram,” tuturnya.

Stalking tidak hanya dilakukan oleh pasangan, tapi bisa orang asing, seperti yang dialami oleh Putri, 37. Ia mengalami efek psikologis yang buruk akibat dikuntit anggota seorang organisasi massa di Jakarta pada 2005. Sampai sekarang, ia mengakui telapak tangannya berkeringat dan jantungnya berdetak kencang setiap kali ia melihat ormas tersebut melakukan pawai.

“Awalnya saya sering membeli pulsa elektrik di wartel deket kos saya di Kemang. Nomor telepon saya ternyata disimpan sama penjaga wartel. Dia sering menelepon, tapi enggak saya angkat,” ujar Putri.

Pada suatu malam, ketika sedang berjalan pulang, Putri diikuti oleh laki-laki tersebut. Tangannya ditarik, tubuhnya diseret, kemudian didorong.

“Dia berteriak-teriak sambil menanyakan kenapa saya terus-menerus pulang bersama laki-laki. Dia marah karena saya enggak mau menerima kantong plastik berisi snack yang digantung di gagang pintu kos saya. Saya selalu saya mengembalikan snack itu. Saya ditolong warga tetapi dia enggak dihakimi. Ternyata dia anggota ormas, jadi warga takut,” ujarnya.

Setelah kejadian itu, Putri memutuskan untuk pindah kos ke daerah Blok M. Namun, si penguntit sering kali muncul di dekat kosnya sambil mengamatinya dari jauh. Pada kesempatan lain, ketika dia sedang bersama temannya di sebuah mal di Senayan, pelaku tiba-tiba muncul dan menyeretnya. Keduanya akhirnya berhasil melarikan diri ke tempat mengantre taksi.

Definisi penguntitan

Stalking jelas berdampak negatif bagi korban, seperti yang dialami Putri dan Dewi.

Sayangnya, di Indonesia, tidak ada aturan yang bisa menjerat pelaku penguntitan.

“Di Indonesia, kekerasan atau ancaman kekerasan selalu dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik, bukan psikologis. Sebenarnya kalau kita bicara kekerasan berbasis gender, beberapa tindakan stalking dapat digolongkan sebagai kekerasan psikis,” kata Genoveva Alicia, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), kepada Magdalene.

Baca juga: RUU PKS Perlu Disahkan untuk Tangani Kekerasan Seksual Berbasis Online

Di banyak negara, penguntitan dikategorikan sebagai pelecehan dan itu bisa dijerat hukum. Salah satu contoh terdekat adalah di negara bagian Queensland di Australia, yang mencantumkan penguntitan dalam Bab 359B Queensland Consolidated Act.

“Di Queensland, beberapa tindakan yang tercakup dalam stalking adalah mengikuti, menghubungi secara berturut-turut, dan mengancam yang mengakibatkan korban merasa tidak nyaman, terganggu, dan kebebasannya berkurang. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang dikenal maupun orang yang enggak dikenal,” ujar Genoveva.

“Dalam definisi stalking ada dua unsur, yaitu bentuk perbuatannya dan akibatnya terhadap korbannya,” katanya.

Tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai penguntitan menurut aturan di Queensland adalah sebagai berikut:

- Berkeliaran di dekat, mengamati atau mendekati seseorang;

- Berkeliaran di dekat, mengamati, mendekati atau memasuki tempat di mana seseorang bertempat tinggal, bekerja, atau berkunjung;

- Meninggalkan materi yang menyinggung perasaan agar ditemukan, diberikan kepada, atau menarik perhatian seseorang;

- Memberikan materi yang menyinggung perasaan seseorang, secara langsung atau tidak langsung;

- Tindakan intimidasi atau pelecehan terhadap seseorang, baik yang melibatkan kekerasan maupun ancaman kekerasan;

- Tindakan perusakan atau ancaman perusakan terhadap properti siapa pun, termasuk pelaku

Salah satu tindakan yang dapat diterapkan untuk melindungi korban penguntit adalah “membatasi kebebasan pelaku agar tidak mengganggu, mengancam, menghubungi atau mendekati”. Tindakan itu dikenal dengan istilah restraining order.

Dita, 31, perempuan Indonesia yang tinggal di Auckland, Selandia Baru, pernah melaporkan laki-laki Indonesia penguntit ke kantor polisi. Meskipun pada akhirnya kasusnya tidak diproses lebih lanjut, pelaku tetap dikenakan restraining order.

“Pada tahun 2013, aku bekerja sebagai chef di sebuah kafe di pinggiran kota Auckland. Pada suatu siang, aku menerima panggilan telepon bernada mesum. Ini berlangsung selama kurang lebih setahun. Lama kelamaan aku merasa ngeri karena orang ini sering menelepon dan aku enggak tahu siapa dia,” ujar Dita kepada Magdalene.

Ia kemudian melapor kepada polisi, yang kemudian melacak keberadaan si penguntit dan memanggilnya untuk diinterogasi.

“Akhirnya pelaku dilarang mendekati komplek tempat kerjaku. Dan apabila dia mengulangi perbuatannya, polisi akan mengontak imigrasi untuk meminta pembatalan visa pelajarnya,” tuturnya.

Ketiadaan payung hukum

Di Indonesia, sayangnya belum ada aturan hukum yang secara spesifik mengatur penguntitan. Ada pasal soal restraining order, namun itu dalam konteks Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

“Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan untuk menjauhi korban, tetapi lingkup perbuatannya harus di ranah domestik dan bentuknya bukan seperti (yang diterapkan dalam kasus yang menimpa Dita) di Selandia Baru,” ujarnya.

“Apabila kita bicara mengenai restraining order di UU PKDRT, hal yang menjadi dasar pengajuan permohonannya adalah adanya tindak kekerasan. Kita pun harus melihat konteksnya. Misalnya, apakah pelaku dahulu tinggal serumah dengan korban, apakah kemudian terjadi kekerasan dan pelakunya harus dijauhkan,” katanya.

Dalam kasus penguntitan, menurut Genoveva, seharusnya polisi melakukan hal lain apabila tidak dapat menjerat pelaku dengan hukum pidana.

Baca juga: Studi: Perempuan, Anak Perempuan Tak Merasa Aman di Tempat Umum di Jakarta

“Saya paham bahwa polisi berada dalam posisi sulit. Kalau tidak ada tindakan lanjutan seperti, misalnya, percobaan penganiayaan, agak susah juga (bagi polisi untuk memproses),” ujar Genoveva.

Tetapi polisi terkadang tidak memiliki perspektif yang baik, tambahnya. Jika memang kasusnya tidak bisa diproses lebih lanjut, setidaknya mereka dapat memberikan perlindungan pada korban, seperti berpatroli lebih lama di sekitar rumah korban, atau memberikan saran untuk menutup media sosialnya.

“Kalau misalnya pelaku mengancam untuk menculik korban, perlindungan bisa diberikan oleh kepolisian. Atau apabila misalnya kepolisian tidak punya sumber daya, mereka bisa merujuk korban ke lembaga lain yang memiliki kemampuan perlindungan saksi dan korban,” ujar Genoveva.

Ia menambahkan, dengan kondisi yang ada saat ini, upaya yang dapat dilakukan korban adalah meminta perlindungan ke organisasi yang bekerja di isu-isu perlindungan korban.

“Korban perempuan dapat melapor ke women’s crisis center. Kalau dalam assesment-nya ditemukan adanya ancaman keamanan, mereka dapat ditempatkan di rumah aman. Beberapa pengada layanan telah memiliki safe house,” tuturnya.

Cyberstalking

Teknologi, seperti surat elektronik, pesan teks, dan kamera juga dapat digunakan untuk menguntit. Tidak seperti penguntitan biasa, penguntitan di dunia maya ternyata telah memiliki payung hukum di Indonesia. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11/2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur adanya perbuatan yang dapat digolongkan sebagai cyberstalking.

Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Meskipun demikian, apabila tidak ada ancaman kekerasan, pelaku tidak dapat dijerat dengan pasal ini. Kasus cyberstalking tanpa ancaman kekerasan pernah dialami “Rani” hampir 10 tahun lalu. Pekerja swasta berusia 31 tahun ini menjadi korban stalking virtual dari lelaki yang ditolak olehnya.

“Saya mengalami sedikit trauma. Sampai sekarang saya masih tidak membuka jalur komunikasi dengan dia. Perbuatannya saat itu sangat mengganggu kenyamanan saya. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan invasif, misalnya, ‘Kenapa kamu bilang leave me alone tapi malah menghabiskan waktu dengan orang baru?” ujarnya.

Untuk kasus seperti Rani, Genoveva mengatakan, seharusnya penanggung jawab platform media sosial lebih berperan untuk mengatasi masalah ini.

“Kalau kita bicara cakupan hukum pidana, maka tidak semua perbuatan termasuk dalam tindak pidana. Apabila terjadi hal seperti itu, developer platform media sosial turut bertanggung jawab,” ujarnya.

“Seharusnya mereka memiliki kebijakan yang memungkinkan orang yang kenyamanannya terganggu untuk mengadu. Makanya kan ada fitur report. Namun, akhirnya, para korban juga dibebani tanggung jawab karena merekalah yang harus memblokir pelaku.”

Comments