Jujur saja saya ikut tergelitik dengan “garis-garisan” baru feminis belakangan ini. Bagian yang menurut saya lucu adalah ketika beberapa waktu lalu Revina VT, dalam tulisannya di Geolive yang berjudul “Feminisme Garis Logis”, menegaskan bahwa dirinya adalah orang logis dan menyindir feminis media sosial, padahal aktivismenya sendiri nyaring di media sosial.

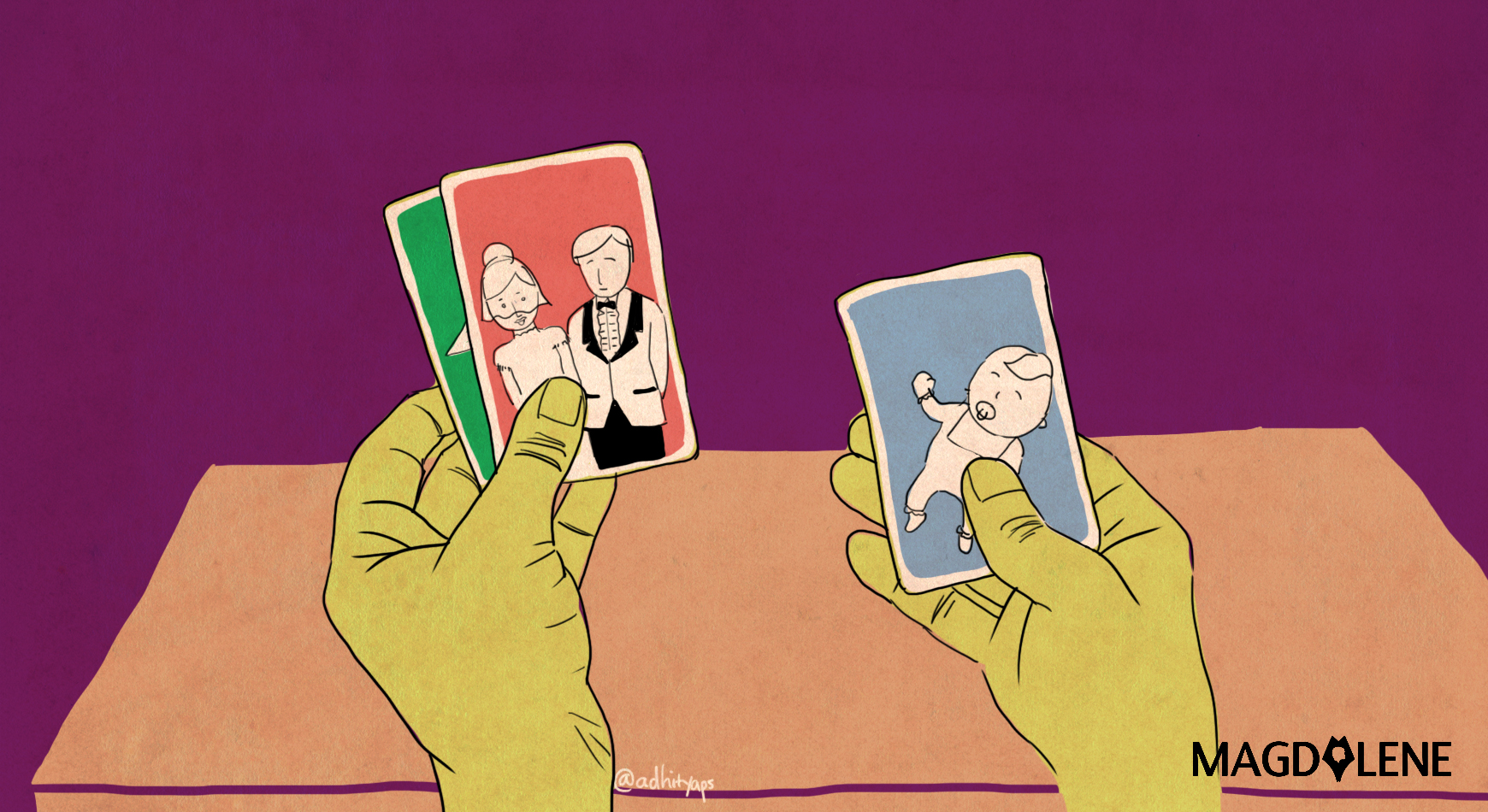

Saya ingin menanggapi tentang anak di luar nikah (ALK) yang disinggung Revina. Dalam tulisannya, ia menyebut ALK dilindungi hukum, cukup dengan sang ibu mengajukan pertanggungjawaban finansial dari donor sperma untuk mengakui bahwa anak tersebut adalah anak dia. Dalam kenyataannya, apakah semudah itu? Tentu saja tidak.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Itu problematik tidak? Jelas. Perempuan yang menjadi ibu si anak harus berjuang susah payah untuk mendapatkan legitimasi anaknya. Perdata itu bukan sekadar membuat kontrak hitam di atas putih. Perdata soal identitas anak berkaitan dengan akta, dari adanya akta untuk keberlanjutan perdata lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), kepengurusan sekolah, ijazah, pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Aagama, mencari pekerjaan yang layak, persyaratan pembuatan paspor, untuk mengurus hak ahli waris, pengurusan asuransi, tunjangan keluarga, mengurus hak dana pensiun, dan untuk umat muslim di Indonesia, sebagai syarat untuk pengurusan pelaksanaan ibadah haji.

Anak di luar perkawinan atau anak yang tidak diakui bapaknya dibatasi kehidupan perdatanya. Diskriminasi? Jelas! Perempuan marah? Wajar.

Siapa nanti yang menanggung malu sebagai perempuan yang dicap nakal karena hamil di luar nikah? Anaknya seumur hidup bisa disebut orang sebagai anak haram dan segala stigma-stigma yang melekat lain, dan harus berhadapan dengan beragam kesulitan perdata. Jadi ayolah, terlalu enteng rasanya bila menjawab permasalahan ALK hanya dengan "Hubungi saya untuk strategi yang tepat, harga bersahabat, nego tipis".

Baca juga: Anak-anak yang Tak Diinginkan

Memang benar pada 2010 lalu, pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa ALK tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut.

Tentu dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, seseorang bisa mudah saja melakukan tes DNA. Ya, itu juga kalau dia punya uang buat membayarnya. BPJS sayangnya tidak menanggung biaya untuk itu.

Berdasarkan pencarian cepat ala feminis media sosial, saya menemukan biaya tes DNA saat ini berkisar antara Rp8 juta-Rp20 juta. Tentunya itu bukan jumlah sedikit ya untuk perempuan yang hamil di luar nikah, yang bisa jadi di bawah umur, miskin, dan berpendidikan minim. Boro-boro mau tahu apa itu consent. Ada loh, kasus laki-laki yang menghamili perempuan dengan pura-pura sakit dan untuk sembuh penisnya harus dipijat agar “darah putihnya” keluar.

Kalau ketimpangan gender ini masih belum kelihatan mari kita bicara soal perdata lebih lanjut. Hukum di Indonesia belum canggih-canggih amat untuk melindungi perempuan. Contohnya, barang bukti untuk perdata itu setahu saya harus ada surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan hakim.

Surat dari mana kalau itu anak dari luar nikah? Perempuan bersumpah pun, the damage is already done. Persangkaan hakim agama pun tidak lepas dari bias gender. Selain itu, Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, "Sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami".

Apakah ada peluang untuk perempuan ini dihujat dengan adanya pasal itu? Yes! Cukup dengan satu kalimat sangkalan yang paling umum dikemukakan oleh laki-laki, "Kamu yakin itu anak saya?". Seketika keterlibatan dan tanggung jawabnya bisa hilang seketika.

Baca juga: Kekeliruan Logika Revina VT: Tanggapan Atas Tulisan ‘Feminisme Garis Logis’

Tuduhan pemerkosa yang dilontarkan perempuan dalam kasus kehamilan tak diinginkan menurut hemat saya, bukan hanya upaya perempuan melepaskan dirinya dari stigma masyarakat, tapi juga pertanggungjawaban perempuan atas janin dalam kandungannya. Kalaupun ia tidak mau melahirkan anak tersebut, perempuan di Indonesia yang hendak melakukan aborsi harus melapor diperkosa dulu (yang pembuktian di kepolisiannya juga tidak gampang), atau berdarah-darah dengan sedikit lagi meregang nyawa untuk masuk dalam kategori "indikasi kedaruratan medis" di Pasal 75 UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, untuk bisa mendapat pengecualian aborsi. Kalau tidak, ya dipenjara.

Pesan saya buat Revina atau penulis-penulis lainnya, cobalah sedikit lebih sensitif. Coba berpikir agak jauh sedikit, coba tutup mata lalu renungkan, kenapa ada perempuan yang sebegitu desparate sampai menuduh orang yang menghamilinya di luar perkawinan sebagai pemerkosa. Tentu, menuduh orang begitu memang tidak benar. Tetapi konsekuensi panjang yang harus diemban perempuan dan anak yang lahir di luar perkawinan itu yang mendesaknya berbuat demikian.

Dalam Rancangan Kitah Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) saat ini, ada satu pasal yang sebetulnya berdampak positif untuk perempuan, namanya pasal janji kawin. Sedikit spekulasi, tidakkah pasal ini muncul karena adanya kecacatan hukum kita dalam memberikan perlindungan untuk anak dan perempuan? Tapi sayangnya, pada 2019, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengeluarkan pasal itu dan disepakati. Sekali lagi, posisi perempuan dalam kasus kehamilan tidak diinginkan menjadi rentan dan kita tidak sepatutnya abai terhadap hal ini.

Comments