Rentan jadi korban kekerasan, dari fisik hingga seksual, anak-anak para pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditinggal orang tuanya bekerja ke luar negeri perlu jadi sorotan.

Dalam kegiatan penyuluhan lapangan di Lampung Selatan pada Juli lalu, misalnya, beberapa peneliti dan akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) menemukan bahwa banyak anak PMI yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Beberapa kasus yang banyak ditemui adalah kasus inses, perdagangan, prostitusi, dan perkawinan anak.

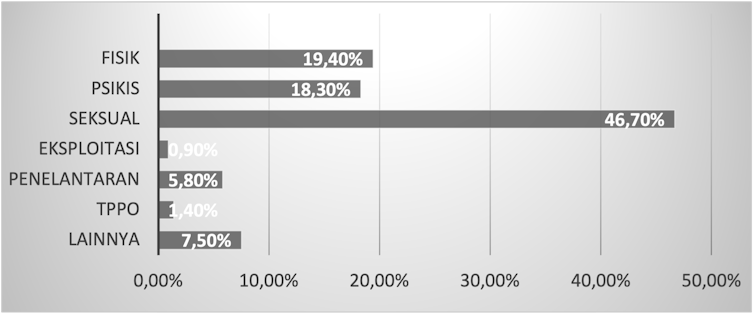

Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada 2021 menunjukkan kekerasan seksual mendominasi jenis kekerasan yang menimpa anak-anak, yakni 46,07 persen, di samping jenis-jenis kekerasan lainnya seperti fisik, psikis, atau penelantaran.

Sayangnya, hingga saat ini belum ada data spesifik mengenai jumlah anak pekerja migran yang ditinggalkan. Padahal ini merupakan hal krusial untuk pengambilan kebijakan perlindungan terhadap anak pekerja migran.

Ketika melakukan sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Tim FHUI mencoba melihat faktor penyebab rentannya anak-anak PMI mengalami kekerasan seksual di Lampung Selatan. Beberapa faktor utamanya antara lain pola pengasuhan yang tidak peka gender dan minimnya literasi keluarga terkait bentuk kekerasan seksual menjadi faktor utama kerentanan tersebut.

Baca juga: Pengasuh atau PRT? Perhatian Kurang, Tuntutan Kerja Rangkap Tinggi

Pola Pengasuhan yang Tak Peka Keadilan Gender

Kebanyakan dari anak-anak PMI ditinggal oleh ibunya yang bekerja ke luar negeri. Sejauh ini, perempuan – yang juga sebagai ibu – memang mendominasi jumlah PMI.

Berdasarkan data penempatan PMI bulan Agustus 2022, dari total 21.018 penempatan, 61 persen PMI berjenis kelamin perempuan. Dari total penempatan itu juga, sejumlah 35 persen PMI berstatus menikah dan 12 persen berstatus cerai. Dari angka tersebut dapat diperkirakan, ada sekitar 10.000 PMI perempuan yang telah menikah atau pernah menikah, dan kemungkinan besar sudah memiliki anak-anak yang harus mereka tinggalkan ketika merantau ke luar negeri.

Selama ditinggal ibunya, mayoritas anak-anak PMI tersebut mendapatkan pola pengasuhan yang tidak adil gender. Para suami atau ayah merasa pengasuhan anak yang ditinggalkan bukan menjadi tanggung jawab mereka, sehingga mereka akhirnya melimpahkan pengasuhan kepada kakek, nenek, atau keluarga dan kerabat dekat, seperti paman dan bibi, bahkan tetangga.

Pola seperti ini seringkali membuat anak-anak tersebut merasa sendirian dan kesepian. Kondisi ini kadang mendorong mereka untuk mencari pemenuhan perhatian dan kasih sayang dari lingkungan yang ada di sekelilingnya.

Inilah yang kemudian menyebabkan mereka mudah mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar sebagai trouble maker atau ‘centil’.

Ketika mereka menjadi korban kekerasan seksual, diperparah dengan adanya ketimpangan usia dan relasi kuasa, posisi mereka justru makin terpuruk. Mereka malah mengalami reviktimisasi (double victimization) karena alih-alih dibantu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, mereka justru disalahkan atas perilaku mereka.

Dalam beberapa kasus kekerasan seksual pun pelakunya adalah ayah – biasanya ayah tiri – dari korban sendiri. Penyebabnya, kembali lagi, ketimpangan relasi kuasa dan usia, ditambah kondisi rumah yang sempit dan sepi. Sayangnya, di banyak daerah, masih banyak masyarakat yang menganggap kejadian ini sebagai masalah “privat” keluarga, sehingga pihak luar, seperti tetangga, yang mengetahuinya tidak berani menegur, apalagi melapor.

Baca juga: KDRT dan Buruh Perempuan: Rantai Kekerasan yang Sulit Diputus

Minimnya Pengetahuan akan Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Tim kami melakukan penyuluhan ke Pondok Pesantren Minhadlul ‘Ulum – di sana banyak santrinya merupakan anak PMI – dan komunitas orang tua PMI di Desa Sukadamai, Lampung Selatan.

Kami menemukan bahwa para anak-anak PMI serta orang tua dan keluarga mereka masih sangat minim pengetahuannya akan bentuk kekerasan seksual.

Ketika kami menanyakan jika salah satu dari mereka mendapatkan perlakuan cat calling atau yang mereka kenal sebagai ‘siul-siul’, biasanya bagaimana reaksi mereka. Mayoritas para santri menjawab, tidak perlu ‘baper’ (dibawa perasaan) karena hal tersebut hanyalah bentuk bercandaan.

Mereka tidak tahu bahwa ‘siul-siul’ adalah salah satu bentuk kekerasan seksual non-fisik kategori catcalling yang, menurut UU TPKS, dapat dipidanakan.

Situasi semakin kompleks dengan penggunaan teknologi yang semakin pesat. Banyak dari anak-anak PMI yang sudah memiliki telepon genggam dan mengakses media sosial. Ketika kami menanyakan pendapat mereka tentang suatu komentar seksis di salah satu foto artis perempuan yang berbunyi “Waahh besar banget punya mba-nya”, mereka menganggap komentar tersebut bukan hal yang serius dan hanya ‘iseng’, sehingga tidak perlu dibesar-besarkan.

Mereka tidak paham komentar tersebut termasuk kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang pelakunya juga dapat dipidana.

Masih banyak masyarakat di Indonesia, terlebih anak-anak, yang belum paham kategori kekerasan seksual dimulai dari bentuk yang paling ‘ringan’, tidak melulu soal perbuatan ekstrem.

Pengertian mereka terkait kekerasan seksual masih terasosiasikan hanya pada pemerkosaan. Padahal, kekerasan verbal atau non-fisik juga dapat menimbulkan dampak psikis yang parah.

Anggapan remeh terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mereka anggap ‘ringan’ tersebut membuka peluang terjadinya kekerasan seksual yang lebih berat. Hal ini tentu berpengaruh pada keengganan korban untuk melapor ketika mereka merasa dirugikan, apalagi bagi anak-anak PMI yang ditinggalkan di kampung tanpa keberadaan orang tua.

Baca juga: 'Sekali Berstatus PRT Migran Selamanya PRT Migran'

Dasar Hukum Perlindungan Anak-anak PMI

Setidaknya ada tiga aturan hukum nasional yang bisa menjadi acuan untuk melindungi anak-anak PMI, yakni UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan UU TPKS.

UU PPMI mengatur perlindungan bukan hanya terhadap para PMI namun juga mencakup keluarga yang mereka tinggalkan, termasuk anak. UU Perlindungan Anak lebih lanjut menjamin setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan. Sementara itu, UU TPKS secara lebih progresif mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual sampai hak-hak korban yang harus dipenuhi.

Namun, efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum atau yang tertulis dalam UU, tapi juga struktur dan budaya hukum. Asumsi ‘semua orang tahu hukum’ tidak dapat menjamin keberlakuan hukum itu sendiri.

Faktor penting lain yang dapat menjamin efektivitas implementasi hukum di antaranya adalah kesiapan aparat penegak hukum untuk melaksanakan amanah UU TPKS serta jaminan mereka tidak bias gender dan sudah memiliki perspektif yang berpihak pada korban.

Bicara tentang budaya hukum, faktor yang juga harus kita perhatikan adalah seberapa kental budaya patriarki di masyarakat kita yang sering kali menempatkan perempuan atau anak di posisi yang inferior, tingkat kesadaran masyarakat untuk memperlakukan perempuan sebagai ‘subjek’, bukan ‘objek’ seksual.

Memperbaiki struktur hukum dan mengubah budaya hukum tidak semudah membalikkan telapak tangan. Harus ada sosialisasi hukum agar masyarakat lebih ‘melek’ akan substansi hukum itu sendiri.

Di sinilah akademisi hukum dapat turun berperan dalam pemberian informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat, termasuk pada para keluarga PMI. Agar mereka paham anak-anak mereka merupakan ‘subjek hukum’ yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi.

Negara pun harus berperan aktif untuk memastikan setiap anak PMI yang ditinggalkan tetap mendapatkan pola pengasuhan yang layak. Masyarakat juga perlu terlibat menciptakan sistem sosial yang aman dan berperan aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak PMI yang ditinggalkan.

Di samping itu, pemerintah secara terpadu harus terus berupaya untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan para keluarga pekerja migran. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan keterampilan, atau akses pendidikan yang memadai, sehingga pada akhirnya bekerja ke luar negeri tidak menjadi satu-satunya pilihan.![]()

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Comments