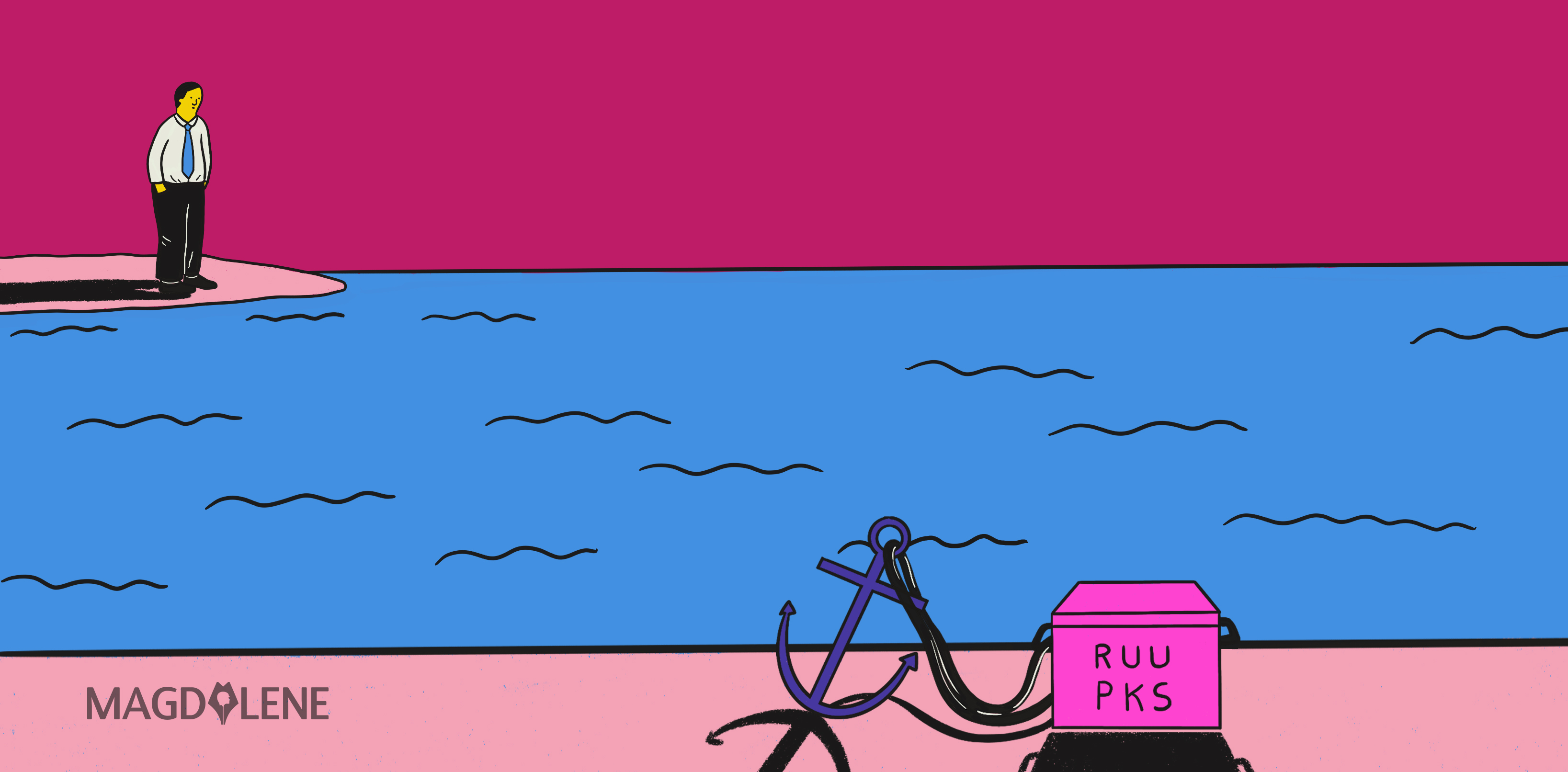

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih saja mandek di Dewan Perwakilan Rakyat. Padahal kondisi penegakan hukum, juga pembelaan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia sudah melampaui kata memprihatinkan. Dan yang jelas, penolakan golongan-golongan tertentu terhadap RUU ini akibat dinilai terlalu “liberal” sangat tidak sebanding untuk dihiraukan ketimbang penderitaan para korban yang haknya sudah dirampas.

Kondisi ini sangat kontras dengan kondisi yang seharusnya Indonesia wujudkan. Pasalnya, negara ini sebenarnya sudah terikat komitmen untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melalui berbagai tingkat kebijakan. Hal itu disebabkan karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (CEDAW) yang diusung Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“CEDAW sudah disahkan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 [UU Pengesahan CEDAW]. Artinya negara terikat untuk menerapkannya di di dalam negara karena sudah ada hukum positifnya,” kata Komisioner Komnas Perempuan Theresia Iswarini, dalam Konferensi Pers Komnas Perempuan Peringatan 36 Tahun Pengesahan CEDAW (24/7).

“Apa ada punishment (bila tidak ditegakkan)? Ada, yaitu shaming atau dipermalukan oleh dunia internasional. Indonesia juga akan dimintai pertanggungjawaban dalam sesi sidang tersendiri oleh panitia CEDAW, ” tambahnya.

CEDAW, yang disahkan PBB pada tahun 1979, memuat jaminan bagi perempuan melalui penghapusan segala bentuk kekerasan juga diskriminasi yang berbasis prasangka/stigma gender. Hal ini membuat Indonesia terikat pada komitmen untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi pada perempuan. Pengesahan RUU PKS sebenarnya merupakan salah satu langkah yang bisa Indonesia lakukan untuk menepati komitmen itu. Tapi masih ada saja bias kepentingan yang membuat RUU itu terhambat untuk disahkan.

Baca juga: Apa Pemerintah dan Anggota Legislatif Masih Ingat CEDAW?

“(Dalam pengesahan RUU ini) perlu disadari ada tarik menarik kepentingan antar anggota legislatif. Pandangan terhadap kekerasan seksual dengan paradigma moralitas banyak terdapat di DPR, sehingga terjadi pergeseran,” ujar Komisioner Komnas Perempuan Rainy Hutabarat.

Theresia mengatakan, pembahasan RUU PKS yang berada di Komisi VIII lebih banyak mendiskusikan persoalan-persoalan moralitas, juga termasuk ketabuan mengenai seksualitas. Nilai-nilai dari budaya patriarki juga masih ada di dalam dan luar parlemen, sehingga harus ada political will juga cara pandang di dalam parlemen bahwa RUU PKS ini bukan hanya kepentingan sekelompok orang, tapi kepentingan korban di atas segalanya, katanya.

“Pembahasan harus terus dilakukan di luar komisi VIII juga, agar kita tidak hanya memperdebatkan hal-hal yang sebenarnya bisa didiskusikan, tapi mendiskusikan perlindungan bagi korban dan hukuman untuk pelaku,” tambah Theresia.

Bila pengesahan regulasi seperti ini terus saja mandek, atau bahkan dihalang-halangi, korban kekerasan seksual akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Beban yang harus ditanggung pun kian berlipat. Sudah tekanan psikologis, tekanan masyarakat, ditambah lagi ia harus menerima kenyataan bahwa pelaku bisa berkeliaran bebas tanpa dijerat hukum.

“Bila kejahatan seksual akan berulang, artinya negara tidak memenuhi hak konstitusional rakyatnya sendiri, yaitu untuk bebas dari ancaman dan teror. Berarti terjadi pembiaran, kemudian keberulangan, terutama yang menyangkut otoritas tertentu. Misalnya kekerasan dilakukan oleh pemimpin agama atau pejabat negara. Bagaimana kita menyentuhnya (bila tidak ada aturan hukum)? Itu kasus-kasus yang sulit sampai ke pengadilan,” kata Rainy Hutabarat.

Menurut Rainy, pengesahan RUU PKS sudah menyangkut ketahanan nasional karena berkaitan dengan penghapusan kekerasan. RUU PKS bisa memenuhi hak korban secara substantif dan menjerat pelaku. Bila tidak disahkan, akan lahir ketidakpercayaan terhadap negara, pejabat publik, lembaga agama, bahkan pada lembaga penegak hukum, ujarnya.

Baca juga: Problematika Prolegnas, Batu Sandungan Pengesahan RUU PKS

Ditambah lagi, regulasi yang saat ini ada dan sering digunakan dalam kasus kekerasan seksual belum cukup membantu korban.

“Biasanya menggunakan KUHP, tapi itu hanya mengatur dua jenis kekerasan, yaitu pencabulan dan pemerkosaan. Pemerkosaan pun dibahasnya hanya ada penetrasi dan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sementara menurut temuan Komnas Perempuan, ada 15 jenis kekerasan, yang kemudian dikerucutkan jadi sembilan jenis. RUU PKS ini ingin mengakomodir semua jenis itu,” ujar Theresia.

Pengesahan RUU PKS juga berkaitan erat dengan masa depan generasi muda Indonesia. Mereka akan terus hidup di bawah ketakutan mengenai kekerasan seksual karena mereka tidak dibantu, menurut Theresia. Apalagi masyarakat Indonesia belum cukup terdidik dalam hal kesetaraan gender. Berbagai stigma hasil pemahaman kesetaraan gender yang belum menyeluruh akan membuat korban merasa tidak aman bila mereka membuka mulut, ujarnya.

Selain mandeknya pengesahan RUU PKS, adanya peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan juga menjadi salah satu hambatan penghapusan kekerasan pada perempuan di Indonesia. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat terdapat 421 kebijakan diskriminatif yang tersebar di 34 provinsi dan menyasar perempuan, seperti UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagian dari kebijakan itu juga merupakan peraturan daerah.

“Pemerintah sudah membuat pokja (kelompok kerja) lintas sektor dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan Ham yang mendiskusikan berbagai langkah. Setelah di-review, peraturan diskriminatif ini dimasukkan ke dalam daftar regulasi yang akan dicabut,” kata Theresia.

Comments