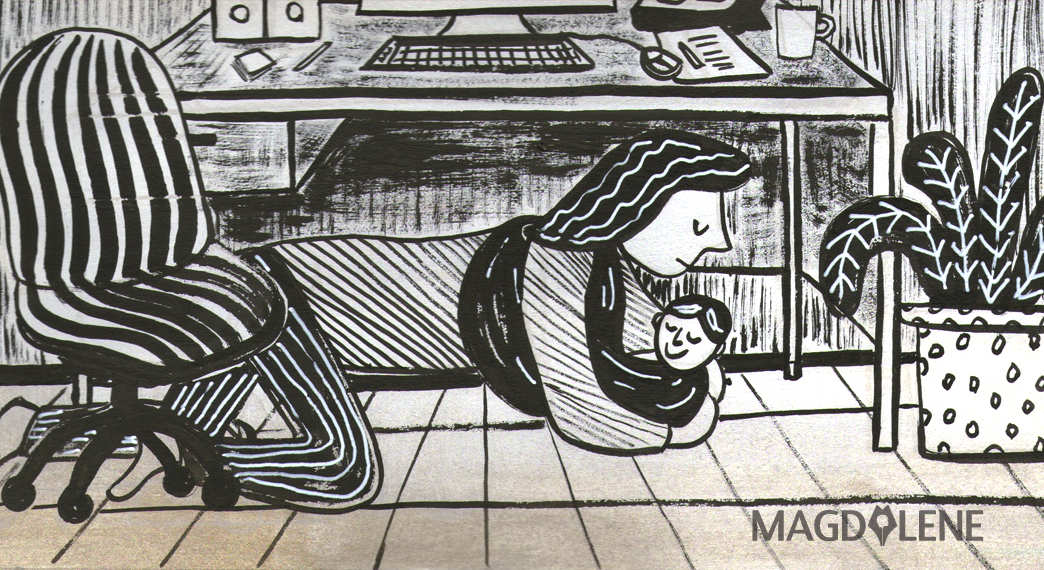

Saya tidak bisa berpura-pura positif menghadapi tradisi baru kerja-dari-rumah (work from home - WFH) dan belajar-dari-rumah (learning from home - LFH) yang merupakan normalitas di era pandemi COVID-19 ini. Saya tidak bisa produktif, tidak bisa tidak stres, dan tidak bisa berpura-pura bahwa saya adalah pekerja publik yang profesional, karena di rumah, saya juga diharapkan untuk menjadi pekerja domestik yang mumpuni.

I am a jill of all trades, master of none and feel defeatist.

Ketika kantor memberi pengumuman perpanjangan WFH, direktur lembaga penelitian tempat saya bekerja mencoba menyemangati para peneliti (salah satunya saya) untuk produktif ngetik di laptop. Dia mengirim pesan di obrolan grup betapa kami bisa mengikuti jejak William Shakespeare yang mampu menghasilkan karya seni sekaliber King Lear, Venus and Adonis, serta Macbeth.

Selain itu, salah satu dosen di universitas tempat saya mengajar dan mengimplementasikan pendidikan jarak jauh berupaya menginspirasi dosen lainnya melalui pesan pendek, bahwa Isaac Newton saat tidak bisa ke kampus karena wabah berhasil menyempurnakan ilmu kalkulus dan merumuskan teori gravitasi. Alasannya jelas bukan: Tak satu pun dari mereka memiliki tanggung jawab mengurus anak! Newton tidak punya keturunan, dan Shakespeare bekerja di London sementara istri dan anaknya di kampung Warwickshire.

Baca juga: Ibu Rumah Tangga: Pekerjaan yang Selalu WFH

Karena kehidupan berjalan tertatih dengan multi-beban (rumah, kantor, dan kampus), saya pun berada di urutan belakang individu yang sejak awal WFH diterapkan sudah melakukan adaptasi ulang kemampuan (upskilling atau reskilling) untuk mengorganisir pengajaran jarak jauh. Saya akhirnya berhasil melangkah dari depresi akibat mengonsumsi horornya berita pandemi dan mencoba aplikasi mengajar jarak jauh dengan bimbingan kolega dosen secara daring. Karena frustrasi mengajari generasi gaptek seperti saya, kolega saya tersebut bertanya, “Ke mana aja, sih, lu?”

Saya menjawab, “Sibuk ngurus anak nih gue, mencoba balancing mengurus anak, bekerja, dan mengajar, jadi baru sempat belajar sekarang”.

Lalu dia pun membalas, “Salah sendiri punya anak. Siapa suruh punya anak?”

Saya terenyak dan lirih merespons, “Benar juga. Salah gue sendiri punya anak.”

Saya menjawab begini karena berpikir, saya harus berani bertanggungjawab dengan keputusan saya untuk mempunyai anak. Punya anak idealnya tidak menjadi alasan mengapa saya tidak bisa atau tidak mampu ini-itu, namun seharusnya jadi motivasi mengapa saya harus menjadi lebih “baik” (setidaknya dalam ukuran saya sendiri). Tapi tentu saja tidak semua orang memikirkan sungguh-sungguh alasan mengapa mereka memiliki anak.

Melalui survei kecil-kecilan yang saya lakukan dengan terhadap teman-teman dekat dan relasi mereka, banyak orang menjawab bahwa mereka punya anak karena “sudah alur hidup”, “menyenangkan orang tua”, “ditanya kapan punya anak ketika silaturahmi Lebaran”, “mencoba kemampuan alat reproduksi”, “buatnya enak sih” atau “tidak sengaja/kecelakaan”.

Baca juga: Kuliah Online di Masa Pandemi Ternyata Lebih Menguras Energi

Ketika saya bercerita mengenai pengalaman saya yang disalahkan karena punya anak, banyak di antara mereka berkomentar, “itu yang komen single”, “dia baru ditinggal pacarnya kali”, “pasti forever alone tuh”, atau “itulah contoh anak muda urban jaman sekarang yang mau enaknya saja. Punah nanti manusia, kayak enggak punya agama saja”.

Masih untung punya anak

Tentu saja setiap orang pasti memiliki posisi dan alasan masing-masing dalam memilih mau punya atau tidak punya anak ini, dan beberapa yang beruntung dapat melaksanakan pilihan tersebut. Berbeda itu biasa kok, kan kita bineka. Namun kini, timbul pertanyaan apakah pendapat para individu tersebut dipengaruhi oleh pandemi.

Awal Mei 2020, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meresmikan laman yang harapannya berguna bagi generasi muda yang ingin menikah: siapnikah.org. Meski ia mendukung pernikahan, Hasto menyarankan agar kehamilan ditunda di masa pandemi akibat terbatasnya fasilitas kesehatan untuk melayani ibu hamil, terutama bagi kasus gawat darurat.

Saya adalah ibu, tapi tidak berhenti di sana. Saya ibu yang dapat melakukan banyak hal selama lingkungan saya mendukung.

Yang telanjur hamil disarankan untuk istirahat saja. Saya sudah punya anak, bagaimana dong? Saya akan memasukkan diri saya ke dalam kategori sudah hamil dan melahirkan. Semoga bos-bos saya bersedia memberikan waktu untuk saya istirahat. Hanya saja dilemanya adalah, kalau saya istirahat saya bisa dipecat karena ekonomi sedang menurun. Mungkin saya harus mengikuti saran orang-orang tua untuk harus sering bersyukur, “masih untung punya anak”. Meski saran ini agak kurang logis karena punya anak kan menambah pengeluaran, tapi ya saya berusaha untuk menerima kondisi yang sudah punya anak dan berusaha tidak menambah lagi.

Untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mungkin menggunakan kontrasepsi adalah salah satu jalan. Sayangnya, pengalaman saya membuktikan bahwa ternyata stok kondom dan pil kontrasepsi di apotek terdekat tidak selalu tersedia, yang tersisa hanya yang mahal saja, lagi-lagi karena pandemi. Mau pergi ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat takut nanti tertular virus corona. Dan ternyata bukan saya saja yang merasa begitu, mengingat menurut BKKBN jumlah pasangan yang mengakses layanan kontrasepsi di faskes menurun. Mungkin Indonesia harus siap dengan lonjakan kelahiran pasca-pandemi.

Kembali ke kolega dosen yang mengajarkan saya aplikasi daring mengajar jarak jauh. Setelah dia berkomentar salah-sendiri-punya-anak, saya membalas agak ngegas, “Terus kenapa? Tidak apa-apa kan gue punya anak? Lu juga anak orang, dan toh gue tetap harus ngajarin anak orang meski jarak jauh juga. Atau pendidikan mendiskriminasi orang ketika dia sudah punya anak?”

Si kolega saya menjawab. “Enggak apa-apa, dong, gue cuma godain lu. Yuk belajar lagi untuk mencerdaskan sesama.”

Baca juga: ‘Working from Home’ bagi Ibu Bekerja adalah Mitos

Untung juga saya punya kolega suportif. Bayangkan kalau sekeliling saya orang-orang dari fraksi konservatif garis keras yang akan mengatakan, “Ngapain sih lu masih kerja. Sudah, jadi ibu saja, anakmu memerlukanmu”. Jujur, kadang saya juga merenungkan hal ini, sambil mengganti popok, mencuci piring, masak, melipat baju, dan memikirkan pertanyaan eksistensial, “Apakah tujuan saya hadir di dunia ini untuk menjadi ibu serta mengurus pekerjaan domestik?”

Pandemi COVID-19 membuat saya menyadari jawabannya. Untuk saat ini, karena kebetulan punya anak, ya, saya adalah ibu, tapi tidak berhenti di sana. Saya ibu yang dapat melakukan banyak hal—bisa bekerja, berusaha mengajar secara daring, dan hal-hal lainnya selama lingkungan saya mendukung.

I am a jill of all trades, master of none, though oftentimes better than a master of one.

Semoga semakin banyak orang yang juga mau mendukung orang lain memenuhi panggilan hidup mereka.

Ilustrasi oleh Karina Tungari.

Comments