Saya kira niat baik jadi relawan pendidikan di daerah terpencil akan disambut apresiasi. Namun, saya harus menelan pil pahit karena keramahan warga setempat tak berumur panjang. Meski awalnya mereka antusias menyambut guru baru, lama-lama, saya kerap merasa dipojokkan.

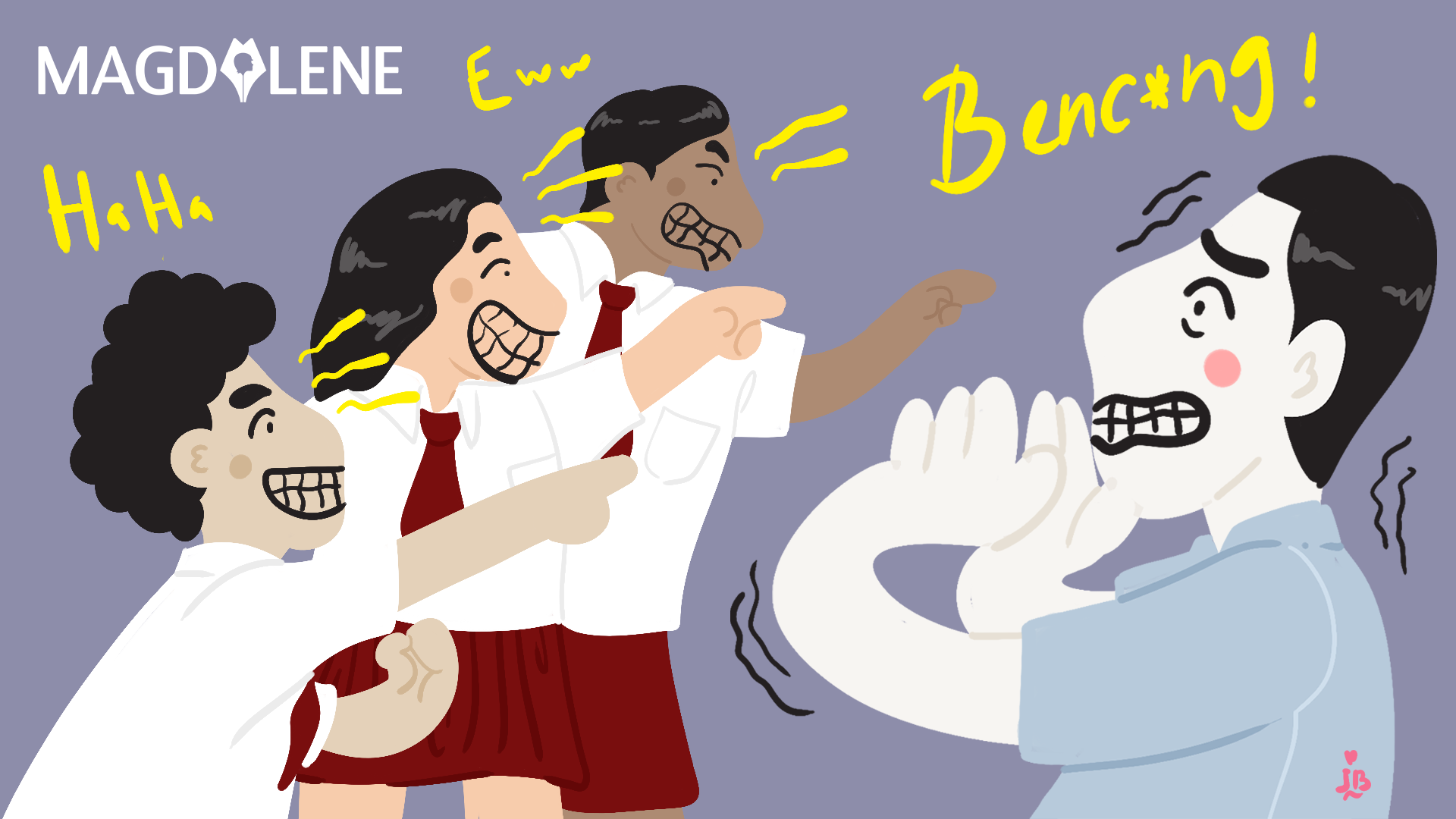

Seperti hari itu, ketika tengah duduk dan mengawasi anak-anak menyelesaikan buku berwarna, seorang siswa berceletuk, “Kulihat kau, ada bencongmu, Pak Guru."

Kaget dan kesal bercampur satu. Saya kira berada di lingkungan pendidikan di tengah anak-anak akan membuat saya merasa aman dan nyaman. Yang terjadi saya justru diperlakukan demikian. Saya tidak menyangka, ketika mencoba untuk mengekspresikan diri sewajarnya, masyarakat desa tetap menganggap saya “tidak normal”.

Mereka tetaplah masyarakat yang hanya mengenal dua bentuk gender pakem, yang celakanya berimbas pada penilaian ekspresi gender saya. Dalam hemat mereka, laki-laki normal dan ideal harus menunjukkan maskulinitas, menjadi sosok maco, bersuara berat, dan berwibawa. Saya dilarang “menjadi perempuan” dan mempertontonkan sikap lemah lembut, penyayang, dan penuh kesabaran.

Saat orang dengan gender tertentu tidak menunjukkan ekspresi yang seharusnya, maka dia akan didiskriminasi atau direndahkan lantaran bertentangan dengan norma publik. Laki-laki yang memiliki sifat feminin akan lebih sering mengalami perundungan, seperti dilabeli banci, ngondek, melambai, kemayu, dan sejenisnya. Secara tidak langsung hal ini menunjukkan, sifat feminin memiliki derajat yang lebih rendah dibandingkan maskulinitas, terutama mereka yang merasa lebih berkuasa dari yang lain.

Dalam masyarakat heteronormatif, sekolah menjadi sangat penting untuk menjadi saluran pengetahuan mengenai seksualitas, orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender (SOGIE). Namun hingga kini, sekolah hanya menjadi tempat untuk memperkenalkan sistem gender biner, sehingga siswa yang dianggap memiliki ekspresi gender tidak wajar semakin terpojokkan. Parahnya, teman bahkan guru pun masih memojokkan siswa-siswa 'aneh' tersebut. Tidak adanya dukungan dari guru terhadap siswa yang dirundung oleh teman-teman bahkan masyarakat membuat siswa semakin tidak percaya diri hingga mengalami gangguan mental.

Berdasarkan survey US Centers for Disease Control and Prevention pada 2017, setengah dari total siswa yang tergolong Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Amerika telah memperimbangkan untuk bunuh diri. Sepertiga di antaranya mengalami perundungan di sekolah. Dari kasus bunuh diri remaja yang tergolong LGBT, 20 persen disebabkan oleh perundungan. Dalam hal ini, tidak adanya ruang untuk bercerita dan mengekspresikan diri untuk siswa akan membuat mereka semakin tertekan dan bisa menutup diri.

Jika bicara trauma perundungan, ingatan buruk saya kembali muncul kala masih di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Kamu jangan jalan kemayu gitu, laki-laki kan?” kata guru SMP saya. Dalam benak saya saat itu, memang mungkin saya yang salah. Akan tetapi, semakin hari saya sadar itu adalah perundungan. Dalam konteks ini, sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman untuk semua anak tanpa mendikotomi gender dan bagaimana mereka mengekspresikannya, tak terwadahi dengan memadai.

Sementara itu, ketidaktahuan masyarakat akan ragam unik individu membuat mereka jadi tidak ramah atau bahkan tidak peduli dengan hal-hal berbeda. Bahkan, mereka tak ragu mencemooh siapa saja yang tak sesuai dengan standar publik. Saya sendiri dianggap punya penyakit dan harus disembuhkan agar kembali normal. Nah, stereotip seperti ini yang harus segera dihilangkan dari masyarakat agar terbentuk ruang aman untuk setiap orang mengekspresikan dirinya.

Menurut saya, sudah bukan zamannya menganggap SOGIE adalah hal tabu. Sebaliknya, hal itu harus diarusutamakan kepada masyarakat dan peserta didik terutama melalui sekolah. Selama tidak ada yang memperkenalkan SOGIE kepada anak-anak, maka mereka akan selalu menganggap orang yang dicemooh itu memang layak untuk diperlakukan demikian. Selain itu, anak yang dicap aneh juga akan terus menginternalisasi bahwa mereka memang tak normal.

Saya sendiri tak bisa menyalahkan ketika dipanggil bencong oleh siswa. Saya tahu mereka tidak tahu, sehingga harus diberi pemahaman kritis soal ini. Tugas kita sebagai publik adalah membantu agar pandangan ini tak dilanggengkan. Pun, mendorong agar pendidikan mengenai seksualitas, identitas gender segera diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Tidak bisa tidak.

Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Comments