Beberapa waktu lalu, saya melihat rangkaian acara pekan kebudayaan. Salah satu dari mata acara tersebut adalah penampilan Tari Srimpi, sebuah tari yang dianggap klasik oleh generasi pewaris kerajaan-kerajaan Mataram.

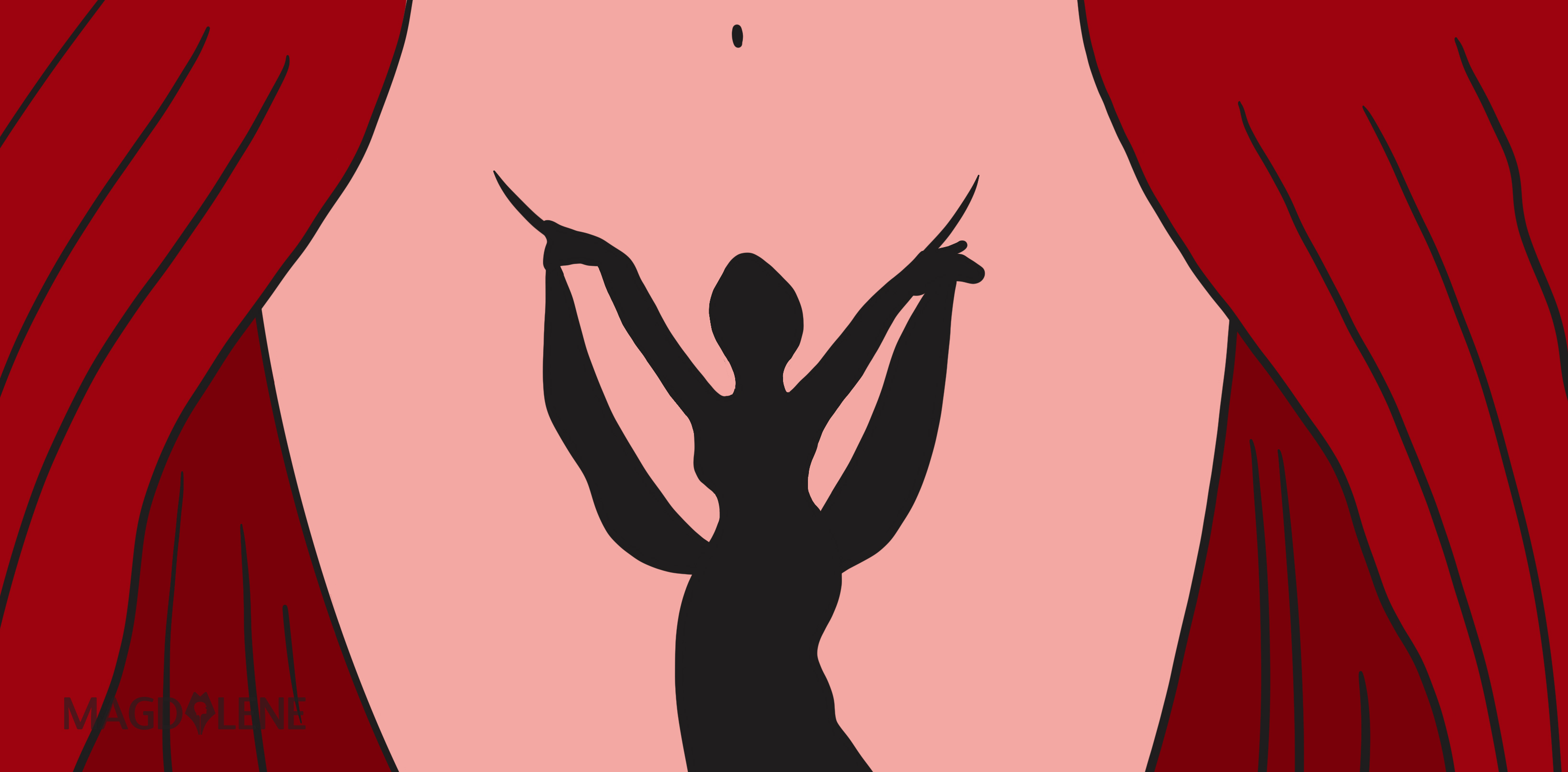

Meskipun sudah masuk genre tari klasik, saat ini banyak masyarakat yang membuat karya tari baru yang diadaptasi dari Tari Srimpi. Salah satu ciri khas pada Tari Srimpi adalah tari itu dibawakan oleh empat orang penari perempuan. Poin ini yang kemudian menjadi kegelisahan yang akan saya bahas pada tulisan ini.

Dalam acara tersebut, Tari Srimpi diciptakan oleh seorang seniman berpengalaman, berpijak pada ajaran dan karya sastra Jawa. Kemudian karya tersebut dibahas dalam sebuah diskusi dengan tajuk “sarasehan”. Menariknya, komposisi gender pada rangkaian acara tersebut dapat dikatakan cukup timpang. Pencipta tari atau koreografer pada acara tersebut adalah seorang laki-laki, sementara empat orang penarinya adalah perempuan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam proses penciptaan tarian, penari akan mengikuti kehendak koreografer.

Selanjutnya, tari yang telah diciptakan oleh tim acara pekan kebudayaan dibahas pula oleh dua orang laki-laki dan satu orang moderator laki-laki dalam sarasehan. Membahas mengenai tari Srimpi mau tidak mau kita akan membahas mengenai perempuan karena tari ini memang sering dibawakan oleh perempuan meskipun di masa lalu, sempat ada Tari Srimpi yang dibawakan oleh laki-laki. Dalam situasi diskusi macam tadi, jelas tampak bahwa keterlibatan perempuan untuk bersuara dan bersikap dalam proses ini menjadi nomor sekian.

Baca juga: Saya Berhijab dan Saya Penari

Perempuan sebagai Objek dalam Seni

Antropolog Lono Simatupang, dalam buku “Pergelaran, Sebuah Mozaik Panelitian Seni-Budaya” mengatakan bahwa kesuksesan sebuah pertunjukan dapat dilihat dari interaksi antara penyaji dan penonton. Interaksi dalam hal ini salah satunya dapat dilihat dari respons penonton.

Meskipun batasan penyaji juga melibatkan orang-orang di luar panggung pertunjukan, komentar mengenai baik buruknya suatu penampilan akan diarahkan pada mereka yang langsung berada di panggung pertunjukan. Apabila suatu pertunjukan dianggap buruk, penonton tidak langsung menyasar “bagaimana cara koreografer mencari penari atau membuat pola pertunjukan”, namun akan cenderung berkomentar “yang nari jelek”.

Padahal, kepekaan koreografer untuk menyusun gerak dengan berpijak pada kemampuan penari sangat berperan dalam pertunjukan tersebut. Masing-masing penari memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Keegoisan koreografer agar penari mengikuti keinginannya menyebabkan tidak optimalnya upaya menunjukkan karakter dan keindahan yang sudah ada dalam diri penari.

Dalam rangkaian sarasehan di acara pekan kebudayaan yang saya ceritakan ini, terlihat bahwa perempuan diposisikan hanya sebagai objek yang diarahkan, dilihat, kemudian dibahas oleh laki-laki. Tidak berhenti di situ saja, dengan alasan mengikuti ritual, perempuan juga diajak menderita dengan puasa mutih. Saat saya datang untuk melihat jalannya latihan, para penari mengaku bahwa koreografer menyarankan puasa mutih agar tubuh mereka terasa lebih ringan saat membawakan tari tersebut. Puasa mutih sendiri adalah sejenis ritual yang diyakini dapat membersihkan diri dengan cara mengonsumsi makanan yang berwarna putih dan memiliki rasa hambar seperti nasi dan air putih saja. Ritual semacam ini bukan sesuatu yang buruk jika memang keluar dari lubuk hati individu masing-masing, sesuai kesepakatan, atau dilakukan oleh seluruh komponen pertunjukan yang terlibat dalam proses produksi, baik perempuan maupun laki-laki demi kesuksesan penampilan mereka.

Baca juga: 'Liberation' Tarian dan Perjuangan Perempuan

All Male Panel dalam Diskusi Seni

Bisa jadi panitia penyelenggara acara tersebut, baik laki-laki maupun perempuan, tidak sadar bahwa ada objektivikasi perempuan dalam proses pergelaran dan diskusi tari yang mereka adakan. Apabila merujuk pada istilah yang dikeluarkan UN Indonesia, praktik dalam diskusi dan seminar, terutama yang dilakukan secara publik dengan seluruh panelis laki-laki disebut “manel” atau “all-male panel”.

UN Indonesia dalam Panduan Menghindari Partisipasi di Panel Laki-Laki juga menulis bahwa manels terjadi karena kurangnya upaya untuk melihat sudut pandang di luar lingkungan yang nyaman. Selain itu, hal ini juga terjadi karena keterbatasan pemahaman bahwa unsur keragaman penting untuk memastikan diskusi yang berkualitas, dan menghindari adanya bias di luar kesadaran (unconscious bias).

Oleh sebab itu, penting sekali untuk menunjukkan kepekaan diri dalam melihat fenomena sosial serta membuka diri terhadap pengetahuan lain. Pengetahuan mengenai seni adalah pengetahuan yang multidisiplin, keterkaitannya tidak hanya pada pengetahuan-pengetahuan serumpun. Pengabaian terhadap pengetahuan lain membuat pengetahuan seni hanya dilihat dengan “kacamata kuda”. Kampanye-kampanye kesetaraan gender dalam seni juga harus lebih digalakkan lagi, tentunya dengan tidak lupa memberikan ruang-ruang diskusi yang melibatkan perempuan.

Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Comments